Ein Blick hinter das kalte Lächeln: Der “letzte Intellektuelle des Entertainments” zieht Bilanz und liefert nicht etwa eine Anekdotensammlung, sondern eine scharfe, schonungslose Analyse jener fünf Kollegen, die ihn enttäuschten. Es ist die Beichte eines Mannes, dessen Verachtung nichts anderes ist als zutiefst verletzte Bewunderung.

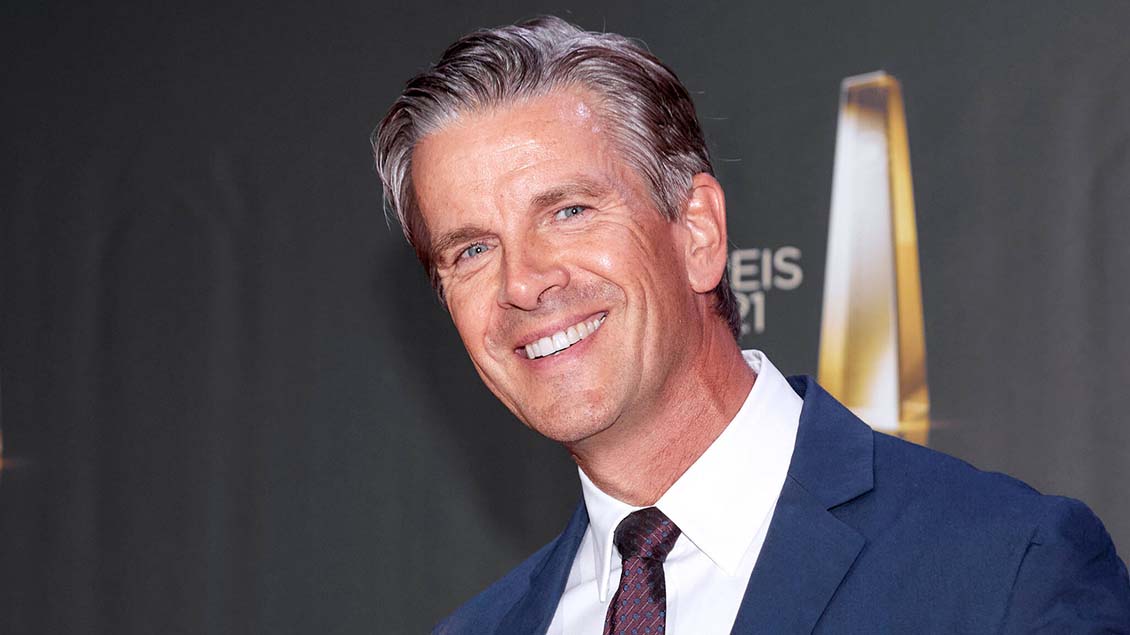

Er war der unbestrittene König der späten Stunde. Harald Schmidt beherrschte das deutsche Fernsehen nicht mit Herzenswärme, sondern mit messerscharfem Verstand, bitterer Ironie und einer Intelligenz, die Millionen von Zuschauern zum Nachdenken zwang – und viele vor den Kopf stieß. Er galt als der Zyniker par excellence, der lachte, aber selten lächelte. Jetzt bricht dieser Mann, dessen Schweigen stets lauter sprach als jede Schlagzeile, endlich sein wohl gehütetes Geheimnis. Es ist die Stunde der Wahrheit, in der er jene fünf Personen namentlich nennt, die er am meisten verachtete oder denen er seinen Respekt entziehen musste.

Schmidt betont kühl: „Es geht nicht um Rache. Es geht darum, die Wahrheit zu erzählen, bevor sie andere verdrehen.“ Doch hinter dieser klinischen Ehrlichkeit verbirgt sich eine zutiefst menschliche Geschichte. Sie handelt von enttäuschten Idealen, von der Einsamkeit desjenigen, der zu klug ist, um sich täuschen zu lassen, und vor allem von einer tiefen, schmerzhaften Liebe zur Kunst der Satire, die in der modernen Medienlandschaft verloren gegangen ist. Seine Verachtung ist keine bloße Ablehnung, sondern eine scharfe Sezierung einer Branche, in der die Wahrheit zur Ausnahme geworden ist. Die Namen, die er enthüllt, sind keine zufällige Auswahl; sie sind ein Querschnitt durch das deutsche Fernsehen, das Schmidt so unnachahmlich durchschaut und gleichzeitig so sehr zu lieben schien.

1. Jan Böhmermann: Der “Clown mit WLAN” und der Verrat an der Haltung

Der erste Name, der fällt, ist eine unvermeidliche Provokation: Jan Böhmermann. Für viele ist er der legitime Erbe, das Gesicht der neuen, lauten und unberechenbaren Satire-Generation. Für Harald Schmidt hingegen ist er lediglich ein „weiterer Clown mit WLAN.“ Die Kluft zwischen den beiden Generationen der Satire wird hier schmerzhaft deutlich. Schmidt, der Meister des Subtextes und der präzisen Pointe, sieht im modernen Empörungs-TV nur Lautstärke.

„Er glaubt, Satire sei Lautstärke“, spottet Schmidt. „Aber Satire ist Haltung, und die fehlt ihm.“ Dieser Satz ist nicht nur eine Kritik an Böhmermanns Werk, sondern eine Generalabrechnung mit dem Zeitgeist, der Mut mit reiner Provokation verwechselt. Der Eklat um das Erdogan-Gedicht, der Deutschland in Aufruhr versetzte, ließ Schmidt damals schweigen. Dieses Schweigen sprach Bände. „Ich hätte ihn verteidigen sollen, vielleicht“, gibt Schmidt heute zu. Doch die wahre Emotion war eine andere: „Ich wollte sehen, wie jemand fällt, der dachte, er kann fliegen.“ Es ist die Enttäuschung eines Mentors über einen möglichen Erben, dem Talent und Intelligenz nicht fehlten, aber eines: „Maß.“ Schmidt sah die Genialität ohne die Demut, die sie erst erträglich macht, und zog sich in die Rolle des stillen Beobachters zurück, denn „man sieht klarer, wenn man nicht mehr gesehen werden will.“

2. Anke Engelke: Die zerstörte Partnerschaft und das unerträgliche Spiegelbild

Der zweite Name führt uns ins Zentrum der emotionalen Wunden: Anke Engelke. Sie war seine kongeniale Bühnenpartnerin, seine Gegenstimme, die ebenbürtige Rivalin. Harald und Anke – das war das Feuerwerk des perfekten Timings, ein Rhythmus aus zwei Köpfen. Doch aus dem Feuerwerk wurde ein Brand, der die Partnerschaft verzehrte.

„Wir waren zu ähnlich“, erklärt Schmidt. „Und das ist gefährlich. Denn zwei Spiegel brechen, wenn sie sich zu nah kommen.“ Während Schmidt jede Pointe plante und die Tiefe suchte, strebte Engelke die Leichtigkeit der reinen Improvisation an. Die Zäsur kam eines Abends in einer Live-Show: Engelke unterbrach ihn mit einem spontanen Witz. Das Publikum tobte, doch Schmidt verharrte in Stille. „Das war der Moment, in dem ich wusste, dass wir keine Partner mehr sind“, erinnert er sich. Erfolg hatte hier seinen höchsten Preis: das Ende einer Freundschaft. Es gab keine großen Streitereien, nur eine stolze, professionelle Stille. Schmidt gestand jedoch, dass in dieser Stille auch das Eingeständnis lag, dass er sie brauchte, um sich lebendig zu fühlen. Sie forderte ihn heraus wie niemand sonst. „Vielleicht war sie mein Spiegel, und ich konnte mein Spiegelbild irgendwann nicht mehr ertragen“, sagt er mit einer bemerkenswerten Ehrlichkeit. Die Verachtung für Engelke ist in Wahrheit die schmerzhafte Ablehnung des eigenen Egos, das sich in ihr widergespiegelt sah.

3. Markus Lanz: Der kontrollierte Anzug und die Leere des Schweigens

Der dritte auf seiner Liste ist Markus Lanz – der Inbegriff der seriösen Talkshow, der Mann mit dem perfekt sitzenden Anzug und dem kontrollierten Lächeln. Für Schmidt, den „Anatomen“ des Fernsehens, ist Lanz der „Inbegriff der Langeweile.“

Der Kern des Konflikts liegt in der Auffassung von Tiefe: Lanz glaubt, Tiefe entstehe durch Schweigen, doch Schmidt kontert: „Aber Schweigen ohne Gedanken ist nur Leere.“ Die Spannung eskalierte, als Lanz Schmidt in seine eigene Sendung einlud. Schmidt kam nicht als Gast, sondern als Tester. Er begann, die Routine des Systems zu zerstören: Fragen mit Gegenfragen, Pausen bis zur Unerträglichkeit. Lanz versuchte verzweifelt, die Kontrolle zu bewahren – vergeblich. Nach Minuten war klar: Hier saß ein Gegner. Schmidt fasst es eiskalt zusammen: „Ich wollte sehen, ob er denkt, bevor er redet. Er redet mehr, nicht weniger.“

Für Schmidt war dies ein Akt der „Anatomie“, er wollte den Menschen Lanz sezieren, nicht den geschminkten Moderator. Der Tag danach sah die Medienlandschaft erschüttert: Lanz verlor gegen Schmidt, ein Mann zerstörte die Routine. Schmidts Ziel war nicht Demütigung, sondern die Demonstration, „wie es sich anfühlt, wenn die Show plötzlich echt wird.“ Zwischen den beiden herrschte von da an eine unausgesprochene Funkstille, ein Zerwürfnis, das zeigte, dass die kalte Wahrheit des Entertainers die polierte Fassade des Moderators zum Einsturz gebracht hatte.

4. Hape Kerkeling: Die schmerzhafte Bewunderung und die verlorene Leichtigkeit

Mit Hape Kerkeling folgt ein Name, der nicht für Feindschaft, sondern für eine zutiefst komplexe Enttäuschung steht. Kerkeling war ein Kollege, der echt war – etwas, das Schmidt in der Branche selten fand. Hier traf die Philosophie des Herzens auf die des Verstandes: Harpe brachte Deutschland zum Lachen, weil er selbst lachen konnte; Schmidt lachte, weil er lachen musste.

„Ich habe ihn bewundert. Vielleicht zu sehr“, gibt Schmidt zu. „Denn irgendwann fängt Bewunderung an, weh zu tun.“ Der Bruch begann, als die Medien Kerkeling als „den neuen Schmidt“ feierten. Es war nicht Kerkelings Schuld, doch Schmidt konnte die Konkurrenz in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ertragen. Die flüchtige Begegnung später, als Kerkeling freundlich fragte: „Wie geht’s dir, Harald?“, beantwortete Schmidt nur mit dem zynischen Obersatz: „Ich beobachte.“

In dieser knappen Antwort lag die ganze Tragik: Schmidt sah in Kerkeling das, was er nie sein konnte – „jemand, der lacht ohne Maske.“ Seine Verachtung für Kerkeling ist die Sehnsucht nach einer verlorenen, ungefilterten Leichtigkeit, die er sich selbst verwehrt hatte. Es ist die bittersüße Erkenntnis, dass der Spott nicht immer ein Zeichen von Stärke ist, sondern manchmal ein Schutzschild vor dem Wunsch, geliebt zu werden.

5. Stefan Raab: Der Populist und die Niederlage der Gedanken

Der letzte Name auf der Liste ist der einzige, bei dem Schmidt ehrliche Wut empfand: Stefan Raab. Wenn es ein echtes Duell in der deutschen TV-Geschichte gab, dann zwischen diesen beiden Giganten: dem Philosophen des Humors und dem Macher, dem Populisten, der keine Grenzen kannte.

Schmidts vernichtendste Kritik an Raab lautet: „Er ist nicht gefährlich, weil er klug ist, sondern weil er weiß, wie man Dummen das Gefühl gibt, klug zu sein.“ Der kalte Krieg eskalierte, als Raab Schmidt parodierte. Das legendäre Aufeinandertreffen in Schmidts Show war ein „Krieg mit Worten“, bei dem hinter jedem freundlich-ironischen Satz Gift lauerte. Raabs provokanter Satz, Schmidt sei „mal lustiger“ gewesen, konterte dieser mit einem vernichtenden Lächeln: „Und ich habe dich früher nicht gesehen. Das war besser so.“

Die Verachtung rührt nicht aus Neid, sondern aus der tiefen Enttäuschung, dass Deutschland „lieber Lärm als Gedanken will.“ Raab verkörperte für Schmidt das „neue Fernsehen: schnell, laut, seicht.“ Schmidts Traurigkeit ist, dass Raab gewonnen hat und er selbst in seiner düsteren Prophezeiung recht behalten musste. Die Niederlage des Denkens gegenüber dem Klick, der Gedanken gegenüber dem Geräusch – das ist das Vermächtnis des Duells.

Die späte Erkenntnis: Verachtung als verletzte Liebe

Nachdem alle Namen gefallen sind, bleibt die Frage: Warum erst jetzt? „Weil ich alt genug bin, um ehrlich zu sein“, antwortet Schmidt. Die vermeintliche Verachtung war die ganze Zeit über nichts anderes als verletzte Liebe – Liebe zur Kunst, zur Wahrheit, zu einem Ideal, das er in all diesen Menschen einst gesehen hatte.

Die tiefste Erkenntnis liefert Schmidt ganz zum Schluss, als er sich müde zurücklehnt, der Zynismus verflogen: „Vielleicht verachte ich sie alle, weil ich mich in ihnen wiedererkenne.“ Die fünf Genannten sind nur Spiegelbilder seiner eigenen Angst und seiner eigenen Ambitionen. Er war der Spiegel, der zu klar, zu ehrlich und zu scharf spiegelte, und zerbrach daran.

„Ich habe gelacht, um zu überleben, nicht um zu verletzen“, gesteht der Mann, dessen Kälte ihn berühmt machte. Er spricht nicht mehr über andere, sondern über sich selbst. Er hat gelernt zu fühlen, leise, ehrlich, menschlich. Die Verachtung, der Spott, die Ironie – all das war das Schutzschild gegen eine Welt, die zu laut war, um wahr zu sein. Sein Vermächtnis ist nicht der Witz, sondern der Mut, alles zu sehen und trotzdem am Ende den Frieden in einem stillen, echten Lächeln zu finden.