Die goldene Hölle: Wie der Mythos vom „schönsten Jungen der Welt“ das Leben von Björn Andrésen zerbrach

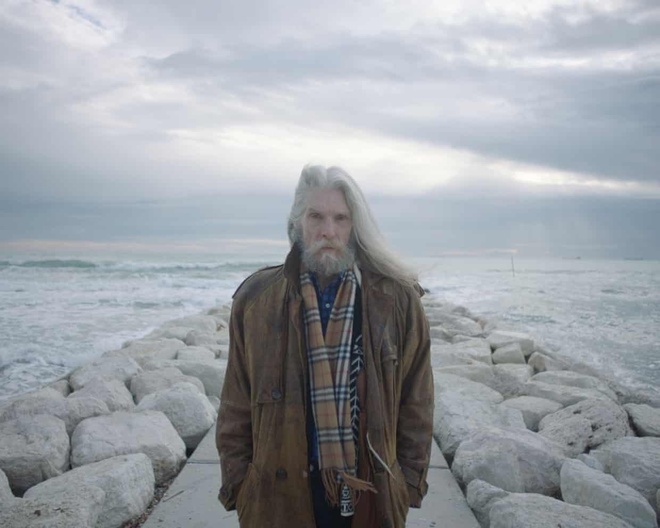

Die Nachricht traf die Öffentlichkeit wie ein Donnerschlag. Die Schlagzeilen, die sich in Windeseile über soziale Medien und die internationale Presse verbreiteten, trugen alle dasselbe Wort: Schock. Björn Andrésen, ein Name, der einst die ganze Welt verzauberte und dessen engelsgleiches Gesicht für immer in die Geschichte des Kinos eingegraben ist, ist tot. Mit nur 70 Jahren endete in seiner Stockholmer Wohnung ein Leben, das so strahlend begonnen hatte und in den Jahrzehnten danach so erschütternd zerbrach.

Der Mythos des „schönsten Jungen der Welt“ ist nun zu einem tragischen Vermächtnis geworden. Die goldene Fassade über einem Leben voller Schmerz ist eingestürzt. Andrésens Tod, der laut ersten Berichten ohne Fremdverschulden eintrat, zwingt uns, über die Verantwortung von Ruhm, Schönheit und Macht neu nachzudenken. Denn seine Geschichte ist weit mehr als nur der Nachruf auf einen verlorenen Star; sie ist eine Anklage gegen ein System, das Menschen nach Schönheit bemisst und Seelen vergisst.

Die Vergiftung einer Seele: Tadzio und der Fluch der Ikone

Björn Andrésen war gerade einmal 15 Jahre alt, ein schwedischer Schüler, als ihn Regisseur Luchino Visconti in Stockholm entdeckte. Visconti suchte für seine Verfilmung von Thomas Manns Tod in Venedig (1971) nicht bloß einen Schauspieler, sondern ein Ideal, ein Symbol der überirdischen, zerbrechlichen Schönheit. Als Andrésen in der Rolle des Tadzio über den Lido in Venedig schritt, blieb die Welt stehen. Das blasse Gesicht, die melancholischen Augen – sie machten ihn über Nacht zum Idol einer Generation.

Visconti, in einem Moment, der Andrésens Schicksal für immer besiegeln sollte, nannte ihn vor laufenden Kameras den „schönsten Jungen der Welt“. Dieser eine Satz, so sollte sich herausstellen, machte ihn unsterblich, doch er „vergiftete auch seine Seele“. Was für den Fünfzehnjährigen als Traum begann, wurde bald zur Qual.

Der Ruhm traf ihn unvorbereitet. Reporter belagerten ihn, Produzenten wollten ihn besitzen, Fans verfolgten ihn auf der Straße. Besonders in Japan, wo man ihn wie einen Popstar verehrte, stand er stundenlang in blitzenden Lichtermeeren. Später gestand er in schockierender Offenheit: „Ich fühlte mich wie eine Trophäe, ein Bild, kein Mensch“.

Der Missbrauch der Schönheit: Eine Industrie in der Verantwortung

In den folgenden Jahrzehnten verschwand Andrésen immer wieder aus der Öffentlichkeit. Er spielte kleinere Rollen, komponierte Musik und unterrichtete, doch der Schatten seiner Jugend blieb. In Interviews sprach er vorsichtig über den Druck, den Missbrauch und die düstere Seite des Ruhms. Die Dokumentation The Most Beautiful Boy in the World aus dem Jahr 2021 brachte erstmals das volle Ausmaß seiner seelischen Wunden ans Licht.

Mit gebrochener Stimme sagte Andrésen in dem Film, Visconti habe ihn „nicht absichtlich, aber endgültig“ zerstört. Das Publikum reagierte schockiert. Die Presse diskutierte über die Verantwortung der Filmindustrie, über den Missbrauch von Schönheit, über ein System, das Kinder zu Symbolen formt und sie dann zerbrechen lässt. Andrésen war das Spiegelbild unserer Sehnsucht nach Perfektion – und genau daran ist er zerbrochen.

Die Enthüllungen über psychischen Druck sind nun erneut in den Fokus gerückt. Ein früherer Assistent Viscontis behauptete, Andrésen sei massivem psychischen Druck ausgesetzt gewesen, sogar während der Dreharbeiten: „Er durfte kaum atmen, musste perfekt sein, jede Bewegung, jeder Blick. Das zerstört einen Menschen“. Die Kulturwissenschaftlerin Helena Olson fasste die Tragödie in der schwedischen Presse auf den Punkt: „Björn Andrésen war ein Opfer des Blicks – des männlichen, des künstlerischen, des gesellschaftlichen. Wir alle haben hingesehen und keiner hat gefragt, ob er das wollte“.

Gefangen in Bernstein: Der ewige Kampf gegen Tadzio

Der Preis der Schönheit war für Björn Andrésen die dauerhafte Enteignung seiner Identität. Schon als Jugendlicher war er ein Symbol, nicht für sich selbst, sondern für das, was andere in ihm sehen wollten. Fotografen, Modemagazine, Regisseure – sie alle suchten in ihm das Idealbild einer zerbrechlichen, überirdischen Schönheit. Niemand fragte, ob er das überhaupt wollte.

In einem alten Interview aus dem Jahr 1973, das nun wieder aufgetaucht ist und viral geht, sagte er mit leiser Stimme den Satz, der sein gesamtes Leiden verdichtet: „Ich will nicht schön sein, ich will jemand sein“. Millionen Menschen teilen das Video, begleitet von Kommentaren wie: „So spricht ein Mensch, der schon damals verloren war“.

Sein Leben glich einer unendlichen Wiederholung. Überall, wo er auftauchte, sprachen die Menschen nicht über den Mann, sondern über den Jungen, den er einmal gespielt hatte. Er hasste diesen Schatten, doch er konnte ihm nicht entkommen. „Ich war 15, und sie haben mich in Bernstein gegossen“, sagte er einmal. „Und seitdem kann ich mich nicht mehr bewegen“. Der Mythos Tadzio wurde größer als sein Schöpfer und erdrückte den Menschen Björn Andrésen.

Die letzten Jahre seines Lebens waren geprägt von Stille und Rückzug. Freunde berichten, er sei stiller, aber nicht verbittert gewesen. Er lebte zurückgezogen in einer kleinen Wohnung in Stockholm, umgeben von alten Noten, Filmbildern und einer Gitarre. Nach dem Tod seiner Lebensgefährtin hatte er den Lebensmut offenbar nur schwer wiedergefunden. Ein Nachbar erzählte, man habe manchmal leise, melancholische Musik aus seiner Wohnung gehört, „wie aus einer anderen Zeit“.

Obwohl er unter schweren Depressionen litt und Phasen der Isolation durchlebte, arbeitete er bis zuletzt an einem Musikprojekt, das laut seinem Produzenten eine Art Requiem gewesen sein soll. Ein düsteres, fast sakrales Stück über Schönheit und Vergänglichkeit. Ein Journalist des Expressen enthüllte, dass in seiner Wohnung unveröffentlichte Tonaufnahmen gefunden wurden, darunter ein Lied mit dem Titel Venes Sleeps. Darin singt er leise: „Die Stadt schläft, und ich gehe leise fort. Der Junge am Strand ist längst verweht im Wind“.

Ein stiller Abschied und die Enthüllungen, die nach seinem Tod kommen

Kurz vor seinem Tod wirkte Andrésen bei einer kleinen Veranstaltung in Göteborg noch fragil, aber gefasst. Ein Freund aus seiner Jugend schrieb auf Facebook: „Er sah müde aus, aber friedlich, als hätte er endlich aufgehört zu kämpfen“.

Die Spekulationen über seine Todesursache halten an und drehen sich um Herzversagen, Einsamkeit oder das lange Ringen mit inneren Dämonen. Doch die tiefste Erschütterung kommt aus seinem Tagebuch. Ein enger Freund der Familie gab kurz nach seinem Tod Auszüge an die Presse weiter. Wenige Wochen vor seinem Ende schrieb Andrésen darin die schockierenden Zeilen: „Ich bin müde, immer Björn Andrésen zu sein. Ich will nur noch ich selbst sein, aber ich weiß nicht mehr, wer das ist“. In einem anderen Eintrag notierte er: „Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, dem Bild eines Jungen gerecht zu werden, der ich längst nicht mehr bin“.

Diese Zeilen treffen die Öffentlichkeit ins Herz. Sie spiegeln nicht nur die Tragödie eines Einzelnen wider, sondern die zerstörerische Macht einer Industrie, die Jugend idealisiert und das Alter bestraft.

Seine Schauspielkollegen, die jahrzehntelang geschwiegen hatten, melden sich nun zu Wort. Die Schauspielerin Liv Ullmann schrieb in einem bewegenden Nachruf: „Ich sah ihn oft allein sitzen, auch wenn der Raum voller Menschen war. Er war wie ein Gemälde, wunderschön, aber unerreichbar“. Ein italienischer Produzent, der bei den Dreharbeiten von Tod in Venedig assistierte, gestand: „Wir alle wussten, dass Björn litt, aber niemand wagte einzugreifen. Visconti wollte Perfektion, und Perfektion duldet kein Mitgefühl“.

Die Geschichte endet jedoch nicht mit seinem Tod. Gerüchte machen die Runde, dass Andrésen kurz vor seinem Ableben Kontakt zu einem Dokumentarfilmteam hatte, das eine Fortsetzung zu der Doku von 2021 plante. Es heißt, er habe ein „letztes Interview“ gegeben, ein Abschiedsgespräch. Laut Quellen aus Stockholm prüft Netflix Schweden bereits die Rechte für eine neue Doku, die diese Aufnahmen verwenden soll. Vieles deutet darauf hin, dass Andrésen in seinen letzten Tagen etwas aufdecken wollte, das ihn jahrzehntelang belastete. Die Presse spricht bereits von einer bevorstehenden „zweiten Explosion“.

Sein Tod ist so zu einem Symbol für den Preis des Ruhms und die ewige Gefangenschaft in einem goldenen Käfig geworden. In Stockholm versammelten sich Hunderte Fans am Ufer zu einer improvisierten Gedenkfeier. Auf einer Leinwand liefen Szenen aus Tod in Venedig. Eine ältere Frau weinte und flüsterte: „Er hat uns alle verzaubert, und keiner hat gesehen, wie sehr er gelitten hat“.

Das Vermächtnis der Zerbrechlichkeit

Die Beerdigung von Björn Andrésen soll, wie seine Familie mitteilte, in engem Rahmen stattfinden: keine Kameras, keine Presse, nur Musik und Kerzenlicht. Es heißt, er habe sich gewünscht, dass niemand weint. „Ich möchte in Erinnerung bleiben, wie ich wirklich war, nicht wie Sie mich sahen“, schrieb er in einem Brief, der auf seinem Schreibtisch gefunden wurde.

Doch die Menschen weinen nicht nur um ihn, sondern um das, was er symbolisierte: die Zerbrechlichkeit des Ruhms, die Vergänglichkeit der Schönheit und das stille Sterben hinter dem goldenen Scheinwerferlicht. Björn Andrésen war nie ein gewöhnlicher Schauspieler, er war ein Projektionsfeld. Sein Tod wirft unbequeme Fragen auf: Wie weit darf Kunst gehen, wenn sie Menschen zu Symbolen macht? Wer trägt Verantwortung, wenn ein junger Mensch in einem Bild gefangen bleibt, das nie vergeht?

Sein Vermächtnis stellt die Filmwelt vor ein Dilemma. In Italien zeigen Kinos Tod in Venedig erneut, diesmal nicht als Triumph, sondern als stilles Requiem. Der Mythos lebt, aber er flammt nun ein letztes Mal auf in einer Welle aus Trauer, Nostalgie und Selbstreflexion.

Als der Abend über Stockholm fällt und sein Gesicht auf den Bildschirmen der Welt jung, schön und unerreichbar widergespiegelt wird, bleibt seine Geschichte als Warnung. Als Mahnung an eine Generation, die lernen musste, dass Schönheit manchmal nicht der Anfang, sondern der Anfang vom Ende ist. Und in dieser Stille, irgendwo zwischen Licht und Schatten, scheint er endlich gefunden zu haben, wonach er sein ganzes Leben gesucht hatte: Frieden.