Die schockierende Abrechnung von Sylvester Groth: Fünf berühmte Stars, die ihm die Seele raubten – und warum er sie nicht hasst, sondern die Bühne selbst

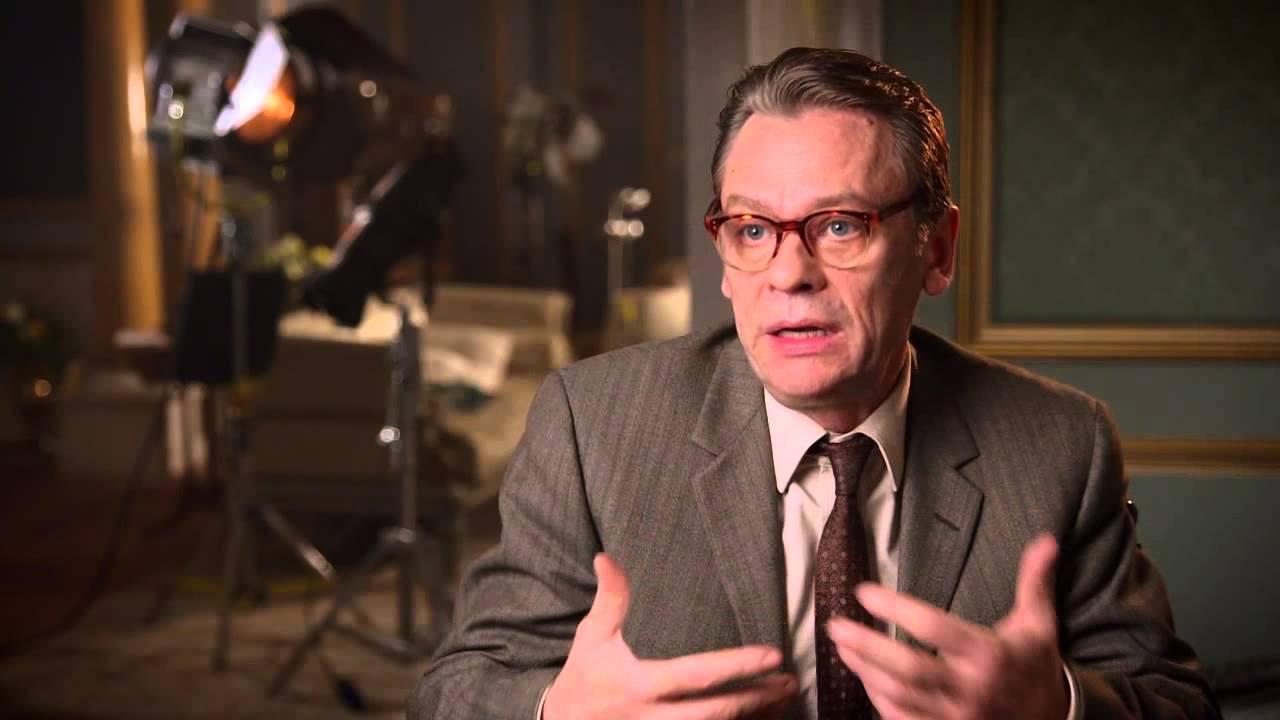

In einer Welt, in der Ruhm oft nur ein flüchtiger Filter ist, und die Wahrheit von Blitzlichtgewitter überstrahlt wird, hat eine der stillsten, aber prägendsten Stimmen der deutschen Schauspielkunst ihr Schweigen gebrochen. Sylvester Groth, der Mann, der auf den Bühnen der DDR stand, als die Mauern fielen, und später in Hollywood-Produktionen drehte, während andere aufgaben, hat im Alter von 67 Jahren eine schockierende und zutiefst melancholische Bilanz gezogen. Es ist eine Abrechnung, die nicht nur die Namen bekannter Kollegen bloßstellt, sondern das gesamte Fundament der Kunst- und Medienbranche infrage stellt.

Groth hat Dinge ausgesprochen, die er jahrzehntelang verdrängt hatte. Er tut dies nicht als zorniger Veteran, sondern mit der ruhigen, klaren Stimme eines Mannes, der endlich die Rolle ablegt, die er sein Leben lang gespielt hat: die des Schweigsamen, des Disziplinierten, des Kompromisslosen.

„Ich habe mein Leben lang gespielt“, beginnt er seine Erzählung, die sich schnell zu einem philosophischen Manifest entwickelt, „aber irgendwann merkst du, dass du nicht mehr weißt, wo die Rolle endet und du beginnst“. Er blickt auf seine Hände, die Spuren der Zeit tragen, und fasst das Wesen seiner Karriere in einem Satz zusammen, der die ganze Vergänglichkeit des Showbusiness einfängt: „Ich habe gelernt, dass Applaus wie Regen ist: Er wäscht dich sauber, aber er trocknet schnell“.

Die Branche habe ihn gefeiert, solange er geschwiegen hat, und ihn verurteilt, als er begann, zu sprechen. Dann folgt der Satz, der das gesamte Interview, ja sein gesamtes Künstlerleben, neu definiert: „Ich nenne euch heute fünf Namen. Fünf Menschen, die mich geprägt haben. Durch Verrat, durch Arroganz, durch das, was sie Kunst nennen.“ Es sind fünf Geschichten, fünf Spiegel eines Lebens, in dem die Wahrhaftigkeit gefährlicher war als jede gespielte Figur.

Nummer 1: Lars Eidinger – Das Wunderkind und die Lüge der Kreativität

Der erste Name auf Groths Liste, Lars Eidinger, steht für Groth symbolisch für eine neue Generation von Künstlern, die er respektiert, aber zutiefst missversteht. Eidinger, das “Wunderkind der Berliner Bühne”, der Rebell, der neue König, verkörperte in Groths Augen die größte Lüge des modernen Theaters: Chaos als Kreativität.

Die Kollision der beiden Titanen fand 2012 bei einer Theaterprobe statt. Groth, der Diener des Textes, hielt sich an das Skript; Eidinger, der Revolutionär, zerstörte es. „Er schrie, warf Requisiten, improvisierte“, erinnert sich Groth. Groth, ein Meister der Präzision, verließ wortlos die Bühne. Für Groth ist Eidingers Stil ein Spiel mit dem Körper, nicht mit der Seele. Das Publikum tobt, weil es nicht mehr weiß, was echt ist.

„Er glaubt, Chaos sei Kreativität“, analysiert Groth kühl, „aber Chaos ist nur laut, wenn man keine Tiefe hat“. Die Gerüchte über Eidingers Spott in einer Bar, er spiele „als hätte er Angst vor sich selbst“, zeigen die Tiefe der professionellen und persönlichen Kluft. Groth, der nie öffentlich reagierte, zieht heute ein verheerendes Fazit: Eidinger ist das „Symbol für eine Generation, die alles will, nur keine Verantwortung“.

Nummer 2: Heike Makatsch – Talent ohne Demut

Heike Makatsch war Groths Gegenpol: Sie war frei, emotional, spontan. Er war diszipliniert, präzise, kompromisslos. Zuerst war er beeindruckt, doch bald wich die Bewunderung einem stillen Groll. Der Konflikt entspann sich um die Frage der Demut vor der Kunst. Groth diagnostiziert: „Heike hat Talent, aber Talent ohne Demut ist wie Feuer ohne Sauerstoff: Es erlischt schnell“.

Der offene Bruch kam am Set eines gemeinsamen Projekts. Sie weigerte sich, seinen Vorschlag in einer Szene umzusetzen, mit den Worten: „Ich spiele nicht nach deinen Regeln“. Groth sah darin eine grundlegende Missachtung der künstlerischen Wahrheit. „Ich wollte Wahrheit, sie wollte Aufmerksamkeit“, resümiert er bitter.

Makatsch lieferte in einem Interview Wochen später ihre Breitseite, indem sie über “alte Männer mit altem Denken” sprach. Groths private Antwort, die er in seinem Tagebuch festhielt, ist eine erschütternde Erkenntnis über das Älterwerden in der Scheinwelt: „Das Alter ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass manche jung bleiben, um nie erwachsen zu werden“. Die Geste der Vergebung Jahre später auf einem Filmfestival, bei der Groth ihre Hand nur für das Foto nahm, spricht Bände über die Tiefe des unüberwindbaren Grabens zwischen ihnen.

Nummer 3: Til Schweiger – Charme als höfliche Manipulation

Til Schweiger, der König des Populären, repräsentiert die Kommerzialisierung der Emotionen, die Groth so sehr ablehnt. Groth, der „Diener der Sprache“, lehnte 2015 die Einladung zu einem Schweiger-Film ab. Seine Begründung ist eine Kampfansage an das Mainstream-Kino: „Ich will nicht spielen, um gemocht zu werden“.

Groth erkennt Schweigers Charme an, entlarvt ihn aber sofort als Werkzeug: „Charm ist die höfliche Form der Manipulation“. Ihr Aufeinandertreffen bei einer Preisverleihung, bei der Schweiger selbstbewusst mit Sonnenbrille die Konfrontation suchte, wurde zur legendären Anekdote. Auf Schweigers Feststellung, er habe gehört, Groth möge seine Filme nicht, konterte Groth nur: „Ich habe gehört, du hast welche gemacht“.

Schweiger sah Groth als jemanden, der sich „für was Besseres“ hält; Groth sah sich selbst nur als „echt“. Für Groth verkauft Schweiger „Emotionen wie Zigaretten – jeder kann sie kaufen, aber sie machen süchtig“. Die Anerkennung, dass die Welt vielleicht beides brauche – „laute Stimmen, um zu unterhalten, und leise, um zu erinnern“ – ist der einzige versöhnliche Moment dieser bitteren Rivalität.

Nummer 4: Christoph Waltz – Hollywood und der Preis der Seele

Christoph Waltz, der Kollege, der zum Weltstar wurde, steht für den schmerzhaften Moment der Trennung zwischen Groths Weg der kompromisslosen deutschen Kunst und der glänzenden Verlockung Hollywoods. Beide standen gemeinsam für Inglourious Basterds vor der Kamera, doch nach der Premiere trennten sich ihre Wege.

Groth gönnte ihm den Erfolg, doch er sah die Gefahr, die darin lauert: „Erfolg ist gefährlich. Er macht Menschen zu Marken, und Marken vergessen, dass sie einmal Menschen waren“. Walz wurde am Set als charmant, aber kontrollierend und kühl beschrieben. Die wahre Wunde schlug Walz, als er Groth in einem Interview als „zu ernst, zu altmodisch, zu deutsch“ bezeichnete.

Groth, der dies im Radio hörte, lächelte und nahm es als Kompliment, doch der Schmerz über die Abwertung seines künstlerischen Pfades war real. Während Walz zum Weltstar aufstieg, zog sich Groth zurück: „Ich wollte nie glänzen, ich wollte Bedeutung“. Die endgültige, tief philosophische Erkenntnis ist Groths Behauptung: „Christoph hat den Oscar, ich habe meine Seele behalten. Vielleicht war das der teurere Sieg“.

Nummer 5: Tom Tykwer – Der Verrat des Genies

Die schmerzhafteste Enthüllung ist der Name, dem Groth vertraute und der ihn schließlich brach: Tom Tykwer. Tykwer, das Genie, bot ihm eine Rolle in einem internationalen Projekt an – eine Ehre. Doch wenige Wochen später wurde Groth ohne jede Erklärung ersetzt. Tykwer nannte es eine „künstlerische Entscheidung“, aber Groth kennt die Wahrheit: „Was künstlerisch ist, entscheidet nur, wer das Geld hat“.

Die Spannungen am Set lagen in ihren unterschiedlichen Visionen. Groth suchte Ruhe und Präzision; Tykwer suchte „Tempo, Adrenalin, Spontanität. Er suchte Explosion, ich suchte Wahrheit“. Nach der Trennung schrieb Groth einen Brief, den er nie abschickte. Darin stand die bittere Weisheit: „Ich bewundere dich, aber du erinnerst mich daran, dass Genies keine Freunde brauchen“.

Das Wiedersehen auf einem Festival brachte keine Heilung. Tykwers Respektsbekundung beantwortete Groth mit der Feststellung: „Respekt ohne Entschuldigung ist nur Etikette“. Groth spricht heute über Tykwer mit Melancholie. Es war der Lehrer, der ihn die härteste Lektion lehrte: „Kunst muss manchmal brutal sein, um echt zu bleiben“.

Das Ende der Rolle: Verstanden werden statt gemocht

Am Ende seiner schonungslosen Beichte kehrt Sylvester Groth zu sich selbst zurück. Er spricht über die Einsamkeit, über Kollegen, die kamen, wenn die Kameras liefen, und verschwanden, wenn sie ausgingen. „Ich habe gelernt, dass man im Theater viele Rollen spielt, aber die schwerste ist, niemanden zu hassen“.

Er distanziert sich von der Vorstellung des Heiligen, gesteht seine Fehler ein, aber betont, sie seien wenigstens wahr gewesen. Sein Rückzug aus dem Rampenlicht ist eine bewusste Entscheidung für die Stille, abseits von Berlin, Seeufer und dem Lärm der Premieren. „Ich habe genug Gesichter gesehen, die lügen, wenn sie lächeln“.

Die fünf Namen – Eidinger, Makatsch, Schweiger, Walz, Tykwer – bleiben in seiner Erinnerung. Er verachtet sie nicht mehr. Er verachtet nur „die Bühne, die uns zwingt, falsche Wahrheiten zu spielen“.

Groths größter Wunsch ist eine tief menschliche Sehnsucht, die der gnadenlosen Logik des Showbusiness diametral entgegensteht: „Ich wollte nie gemocht werden. Ich wollte verstanden werden“. Dies sei der größte Luxus in dieser Welt: verstanden zu werden, ohne sich zu verkaufen. Er beschreibt den Ruhm, der als Liebe beginnt, dann zu Lärm wird und von dem man sich irgendwann wünscht, er möge aufhören. Sylvester Groth hat die Rolle beendet. Der Mensch hat gesprochen. Und seine Worte werden in den Schatten, für die er immer bestimmt war, noch lange nachhallen.