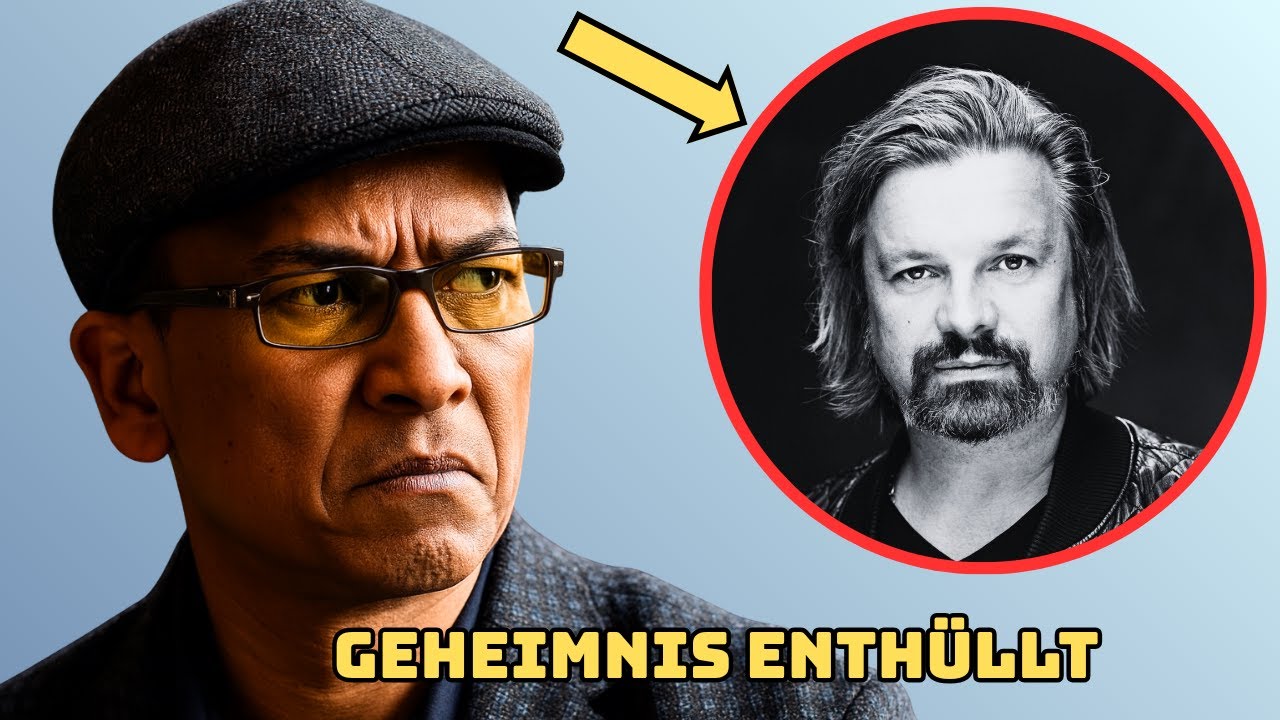

Die Generalabrechnung: Mit 54 Jahren nennt Xavier Naidoo die vier Mächte, denen er niemals verzeiht – Die Wahrheit hinter dem tiefsten Fall der deutschen Musikgeschichte

Die Bühne ist dunkel. Wo einst tausende Scheinwerfer eine Gestalt umspielten, die fast messianische Züge trug, herrscht heute eine greifbare, schwere Stille. Es ist die Stille, die nach dem ohrenbetäubenden Applaus folgt, aber auch die, die nach einem verheerenden Sturm eintritt. In diesem Raum, gefüllt mit den Echos der Vergangenheit, existiert die Erinnerung an Xavier Naidoo – eine Stimme, die eine ganze Generation umarmte, tröstete und sie dann zutiefst spaltete.

Er war nie nur ein Sänger. Er war ein Phänomen. Der Prophet der deutschen Soulmusik, dessen Worte wie Gebete wirkten und dessen Melodien sich wie Balsam auf die suchende Seele einer Nation legten. Seine Konzerte waren keine Auftritte; es waren emotionale Gottesdienste, in denen sich Millionen von Menschen verstanden fühlten. Doch hinter diesem goldenen Schein, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, lauerte ein Abgrund.

Das Rätsel Xavier Naidoo wurde zu einer öffentlichen Debatte, einem Kaleidoskop aus bedingungsloser Bewunderung, tiefer Enttäuschung und blanker Wut. Wie konnte die Stimme, die Millionen tröstete, zu einem Echo der Spaltung werden? Wer trug die Verantwortung für den tiefsten Fall eines Idols, das einst unantastbar schien?

Jahre sind vergangen. Die Schlagzeilen sind verblasst. Doch nun, im Alter von 54 Jahren, in einem Moment stiller, aber unerschütterlicher Entschlossenheit, bricht Xavier Naidoo sein Schweigen. Fernab der großen Kameras, die ihn erst liebten und dann verdammten, öffnet er in einem kaum beachteten Interview ein kleines, schwarzes Notizbuch. Er nennt nicht nur die Dämonen seiner Vergangenheit. Er nennt vier Namen, vier Mächte, denen er, mit zitternder, aber fester Stimme, niemals verzeihen wird. Es ist keine Abrechnung im Zorn. Es ist das leise, aber machtvolle Zurückerobern einer Geschichte, die ihm längst aus den Händen gerissen wurde.

Es war das Jahr 1998. Deutschland befand sich im Umbruch, noch immer auf der Suche nach einer neuen, gemeinsamen Identität. In diesem Moment erschien ein Album, das alles verändern sollte: „Nicht von dieser Welt“. Es war mehr als Musik, es war eine Offenbarung. Naidoos Stimme, eine Mischung aus Samt und Schmerz, sang von Liebe, Gott und einer tiefen Spiritualität, die im deutschen Pop bisher ungehört war. Das Album schlug ein wie ein Komet. Deutschland hatte seinen neuen Propheten gefunden.

Doch er war kein Solitär. Er war das Herz eines Kollektivs, einer musikalischen Familie: den Söhnen Mannheims. Eine Gruppe aus über zehn Nationen, ein lebendiges Symbol für das neue, multikulturelle Deutschland. Ihre Konzerte waren Feste der Gemeinschaft. Und über allem thronte Naidoos Stimme.

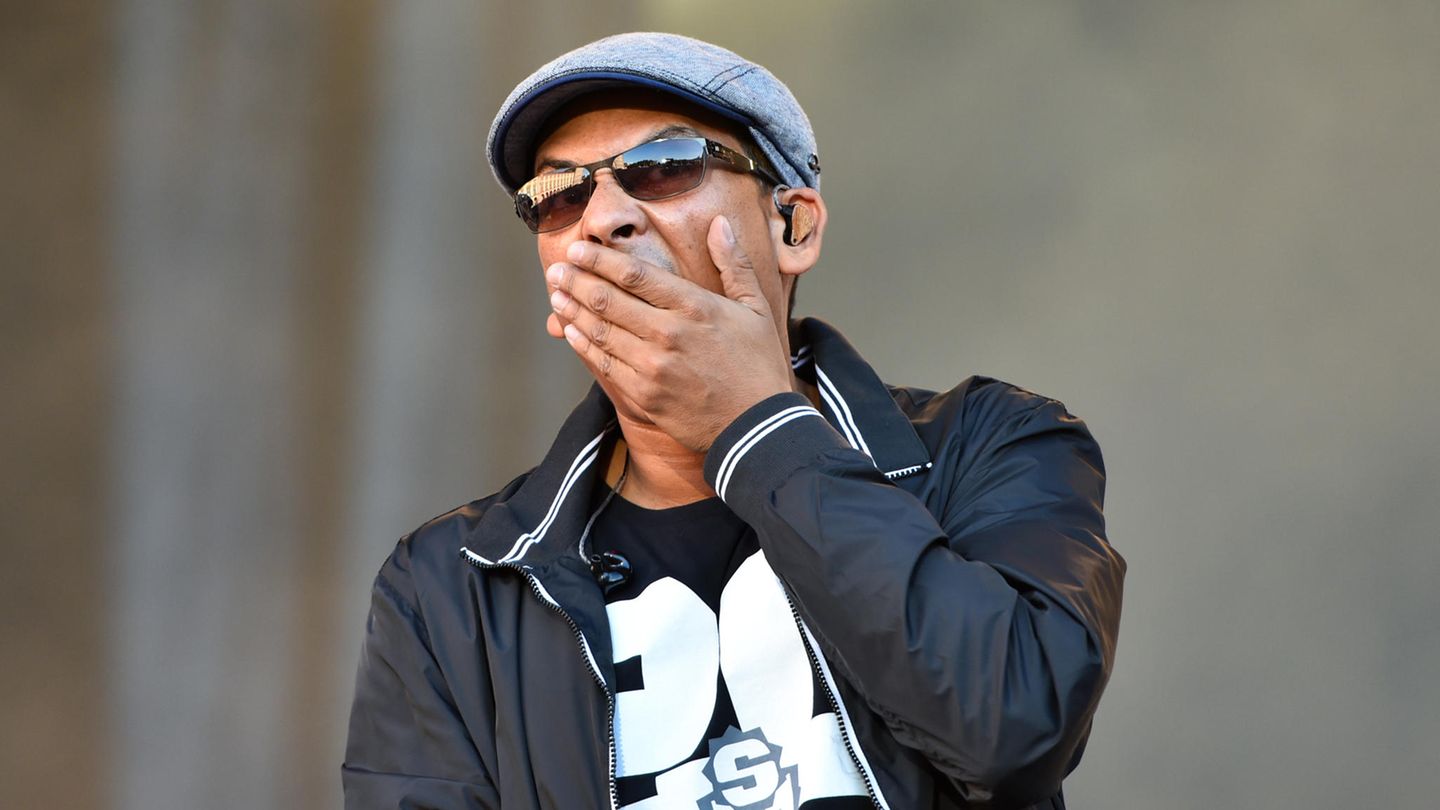

Dann kam das Sommermärchen 2006. Die Fußball-WM im eigenen Land. Und mitten in diesem nationalen Freudentaumel wurde ein Song zur inoffiziellen Hymne: „Dieser Weg“. Diese Zeile – „Dieser Weg wird kein leichter sein“ – sprach Millionen aus der Seele. Xavier Naidoo war auf dem absoluten Gipfel. Er war nicht mehr nur ein Sänger. Er war die Stimme Deutschlands, ein Symbol für Hoffnung. Die Medien gaben ihm den Namen, der ihn für immer prägen sollte: der „Messias von Mannheim“.

Was niemand sah, war der wachsende Druck hinter den Kulissen. Die Last der Erwartungen von Millionen. Die Freude über den Ruhm wich einem Gefühl der Isolation. Denn an der Spitze, wo das Licht am hellsten scheint, wirft man auch den längsten Schatten.

Während Deutschland in ihm den spirituellen Heilsbringer sah, wurde er hinter den Kulissen zu einem Produkt. Die Musikindustrie, die ihn erschaffen hatte, sah nicht den Poeten, sondern die Ware. Seine Spiritualität wurde in Platinalben verpackt. Sein Terminkalender, diktiert von Managern, die mehr an Verkaufszahlen als an seinem Seelenfrieden interessiert waren, wurde zu einem „goldenen Käfig“.

Er verlor die Kontrolle. Es gab keine Zeit für ein normales Leben, keine Zeit für die Familie, keine Zeit für die einfachen Momente, die einen Menschen erden. Er war öffentliches Eigentum geworden. Der legendäre Bruch mit seinem ersten Mentor, Moses Pelham, war mehr als eine geschäftliche Trennung; es war ein tiefer persönlicher Riss, ein Verrat, der Narben hinterließ. Er lernte auf die harte Tour, dass im grellen Licht des Erfolgs die Schatten der Ausbeutung lauern.

Diese Einsamkeit, dieser ständige Druck und das Gefühl, verraten worden zu sein, schufen den perfekten Nährboden für die Tragödie, die alles dem Erdboden gleichmachen sollte.

Der Wendepunkt kam im November 2015. Die ARD verkündete stolz: Xavier Naidoo solle Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Es hätte die ultimative Krönung sein sollen. Doch die Nation wollte ihn nicht mehr. Innerhalb von Stunden erhob sich ein Sturm der Entrüstung über alte Songtexte. Der öffentliche Druck wurde so gewaltig, dass die ARD nur 72 Stunden später eine beispiellose Entscheidung traf: Sie zog die Nominierung zurück.

Es war eine öffentliche Demütigung. Der Mann, der die Hymne für ein ganzes Land gesungen hatte, wurde von eben diesem Land verstoßen. Diese Wunde, so heißt es, sollte niemals heilen.

Der endgültige Bruch folgte im März 2020. Ein kurzes Video mit schockierendem Inhalt verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Diesmal gab es kein Zurück. Die Industrie, die ihn jahrelang geschützt hatte, ließ ihn fallen – und zwar mit einer Geschwindigkeit, die ihm den Atem raubte.

Zuerst kamen seine „Brüder“. Die Söhne Mannheims veröffentlichten eine Erklärung, in der sie sich „erschüttert“ zeigten und sich von ihm distanzierten. Es war nicht nur das Ende einer Band. Für Naidoo war es der Verrat einer Familie. Nur Stunden später zog RTL-Geschäftsführer Jörg Graf nach und verkündete eiskalt seine Entlassung aus der DSDS-Jury.

Das Rampenlicht, das ihn einst so hell bestrahlt hatte, wurde mit einem Klick ausgeschaltet. Das Publikum, das ihn liebte, wandte sich ab. Xavier Naidoo war nicht nur gefallen. Er war ausgelöscht worden.

Jahre später, in diesem schlichten Raum, mit nichts als einer Kamera und seinem Notizbuch, blickt der 54-Jährige auf. „Alle reden immer von Vergebung“, sagt er leise, seine Stimme rau vom langen Schweigen. „Aber es gibt Dinge, die kann man nicht vergeben. Weil sie einen nicht nur verletzt, sondern ausgelöscht haben.“

Er blickt direkt in die Kamera. „Es gibt vier Mächte, denen ich niemals vergeben werde.“

„Die erste Macht“, fährt er fort, „ist die Medienmaschinerie. Diejenigen, die mich erst zum Messias hochgeschrieben haben, nur um mich dann mit derselben Tinte zu kreuzigen. Sie haben keinen Menschen gesehen. Sie sahen nur eine Schlagzeile, einen Klick. Und dafür haben sie eine Seele geopfert.“

Er blättert eine Seite um. „Die zweite Macht ist das System der Industrie. Es sind die Verträge, die dich anketten. Es ist der eiskalte Anruf eines Senders wie RTL, der dich fallen lässt, sobald du ein Problem wirst. Ein System, das deine Kunst in ein Produkt verwandelt und dich wegwirft, wenn das Verfallsdatum erreicht ist.“

Seine Stimme bricht für einen Moment, der Schmerz ist greifbar. „Die dritte Macht war der Verrat der Brüder. Der Moment, als meine eigenen Söhne Mannheims, die Männer, mit denen ich alles geteilt habe, eine öffentliche Erklärung abgaben, um sich von mir zu distanzieren. Sie haben nicht versucht, mich zu retten. Sie haben sich selbst gerettet. Diese Wunde verheilt nie.“

Er schließt das Notizbuch. Die vierte Macht steht auf keiner Seite; er trägt sie in sich. „Und die letzte Macht, der ich nicht vergebe, ist der goldene Käfig, den alle für mich gebaut haben. Der Druck, immer der Erlöser sein zu müssen, der Poet, der Prophet. Ein Bild, so perfekt und so schwer, dass es den Menschen darunter erdrückt hat.“

Er lehnt sich zurück. Es ist keine Anklage mehr, es ist eine Befreiung. Er hat nicht geschrien. Er hat einfach nur, nach all den Jahren, seine Wahrheit gesprochen.

Die Geschichte von Xavier Naidoo ist am Ende nicht nur seine eigene. Sie ist ein Spiegel der kalten, oft grausamen Mechanik der Unterhaltungsindustrie, die Helden erschafft, nur um sie genüsslich wieder zu demontieren. Sie zwingt uns, unbequeme Fragen zu stellen: Was wäre, wenn wir diese Menschen als Menschen behandeln würden, nicht als Produkte? Oder ist es einfacher, ein gefallenes Idol zu verurteilen, als das System zu hinterfragen, das es erschaffen hat?

Vielleicht geht es am Ende gar nicht um Vergebung. Vielleicht geht es um etwas viel Grundsätzeres. Wie Xavier Naidoo selbst an jenem Tag sagte: „Ich suche keinen Applaus mehr und ich suche keine Vergebung. Ich möchte nur, dass meine Geschichte am Ende mit meiner eigenen Stimme erzählt wird.“

Und heute haben wir zugehört.