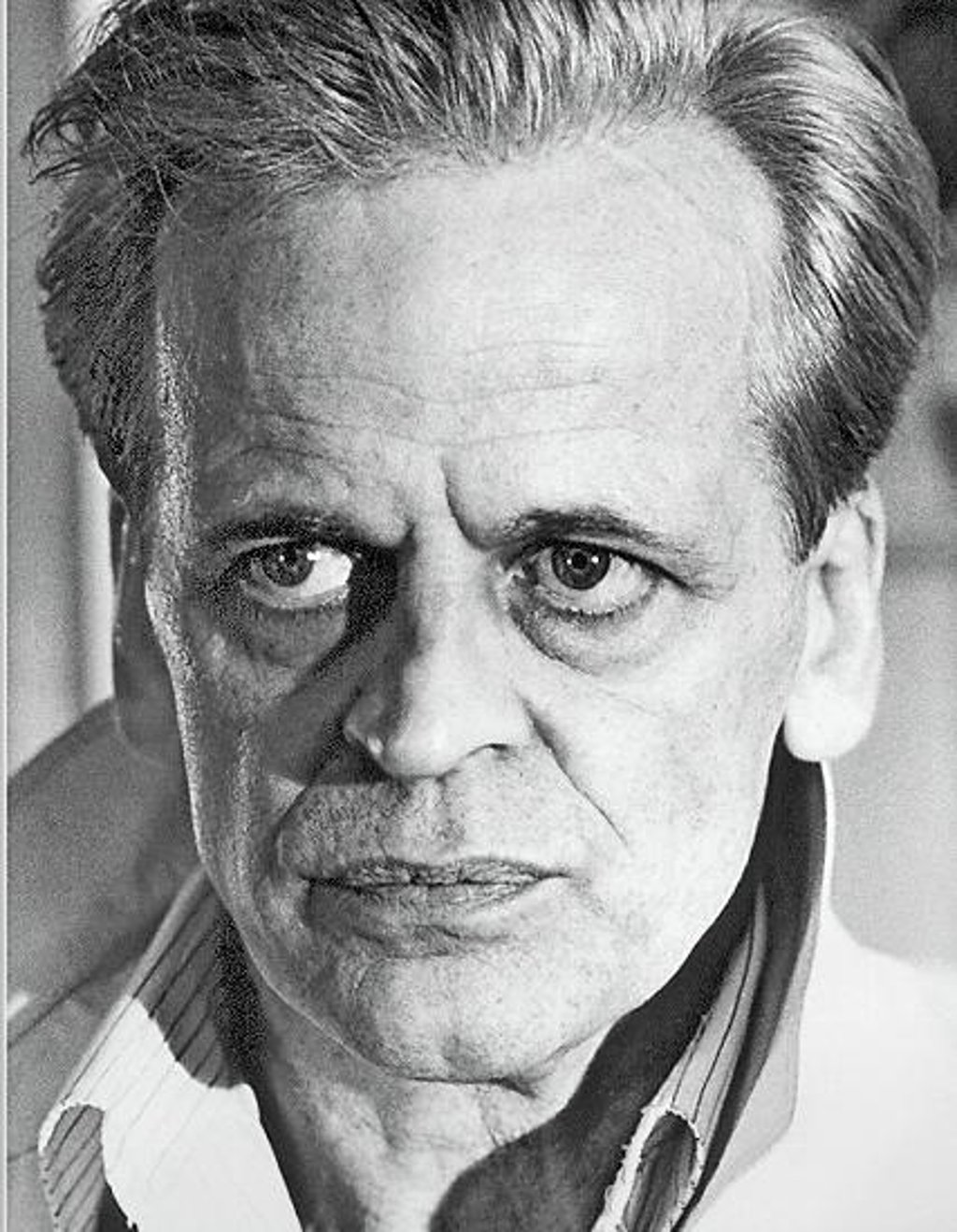

Es gibt Namen in der Geschichte des Kinos, die Ehrfurcht, Bewunderung, aber auch Unbehagen und Kontroversen hervorrufen. Nur wenige verkörpern diesen Widerspruch so vollkommen wie Klaus Kinski. Ein Mann, dessen Gesicht zu einer Leinwand für die extremsten menschlichen Emotionen wurde, dessen Präsenz jeden Film, in dem er auftrat, magnetisch auflud und dessen Leben abseits der Kamera so explosiv und unvorhersehbar war wie seine berühmtesten Rollen. Er war mehr als nur ein Schauspieler; er war eine Naturgewalt, ein ungestümer Sturm aus Leidenschaft, Wut und unbestreitbarem Talent, der bis heute nachwirkt.

Geboren am 18. Oktober 1926 als Nikolaus Karl Günther Nakszyński in Zoppot, der damaligen Freien Stadt Danzig, waren seine Anfänge von Armut und Entbehrungen geprägt. Die Familie zog 1931 nach Berlin in der Hoffnung auf ein besseres Leben, doch die harten Realitäten der Weltwirtschaftskrise und des aufziehenden Nationalsozialismus holten sie schnell ein. Diese prägenden Jahre des Mangels und der Unsicherheit legten möglicherweise den Grundstein für den unstillbaren Hunger und die rebellische Energie, die Kinski sein Leben lang antreiben sollten. Der Zweite Weltkrieg riss ihn dann vollständig aus seiner Jugend. Mit nur 17 Jahren wurde er zur Wehrmacht eingezogen, diente als Fallschirmjäger und erlebte die brutale Realität des Krieges am eigenen Leib. 1944 geriet er in britische Kriegsgefangenschaft – eine Erfahrung, die ihn für immer zeichnen sollte. Nach über einem Jahr in einem Lager kehrte er 1946 in ein zerstörtes Deutschland zurück, mittellos, aber mit einem brennenden Verlangen, sich neu zu erfinden.

In den Trümmern des Nachkriegsdeutschlands fand Kinski seine Berufung: die Bühne. Er schloss sich einer kleinen Tourneetheatertruppe an und nahm den Künstlernamen an, unter dem ihn die Welt kennenlernen sollte: Klaus Kinski. Sein Talent war unübersehbar. Er besaß eine fast hypnotische Fähigkeit, Texte zum Leben zu erwecken, und eine rohe, ungefilterte Intensität, die das Publikum fesselte. 1946 erhielt er ein Engagement am renommierten Schlossparktheater in Berlin, doch sein Erfolg war nur von kurzer Dauer. Bereits im folgenden Jahr wurde er entlassen. Der Grund war ein Muster, das sich durch seine gesamte Karriere ziehen sollte: sein unberechenbares, explosives und als unprofessionell empfundenes Verhalten. Er war unfähig, sich Autoritäten unterzuordnen, geriet ständig in Konflikte mit Regisseuren und Kollegen und ließ seinen emotionalen Ausbrüchen freien Lauf.

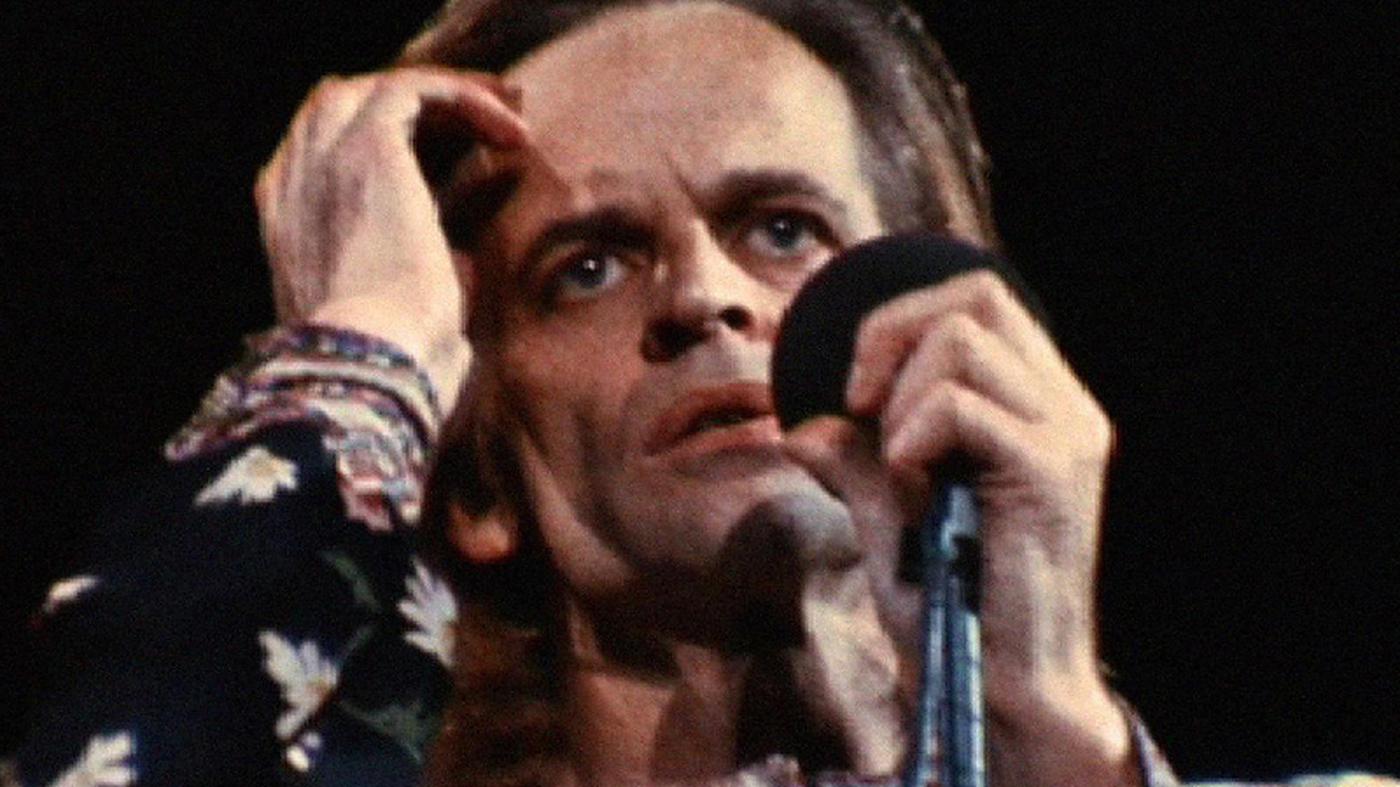

Nachdem er von mehreren Bühnen entlassen worden war und auch ein Versuch, am Wiener Burgtheater Fuß zu fassen, scheiterte, stand Kinski vor dem Nichts. Doch anstatt aufzugeben, kanalisierte er seine Energie in eine neue Form des Ausdrucks. Er erfand sich als Rezitator und Ein-Mann-Performer neu. Mit Programmen, in denen er die Werke von Shakespeare, Oscar Wilde und François Villon interpretierte, tourte er durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Diese Auftritte waren legendär. Allein auf der Bühne, nur mit der Kraft seiner Stimme und seiner manischen Energie, hielt er das Publikum in seinem Bann. Er schrie, flüsterte, tobte und verführte – es waren keine Lesungen, es waren Eruptionen.

Sein Filmdebüt gab er 1948, doch es waren zunächst die deutschen Edgar-Wallace-Krimis der 1960er Jahre, die ihn einem breiteren Publikum bekannt machten. Hier spielte er oft bizarre, neurotische und unheimliche Charaktere, die perfekt zu seiner exzentrischen Ausstrahlung passten. Als der “Spaghetti-Western” in Italien boomte, zog Kinski nach Rom und wurde zu einem der gefragtesten Gesichter des Genres, oft in der Rolle des sadistischen Bösewichts. Doch der wahre Wendepunkt seiner Karriere und sein Aufstieg zum internationalen Star war untrennbar mit einem anderen deutschen Exzentriker verbunden: dem Regisseur Werner Herzog.

Die Zusammenarbeit zwischen Kinski und Herzog ist eine der stürmischsten und gleichzeitig fruchtbarsten in der Filmgeschichte. Gemeinsam schufen sie fünf Meisterwerke, die die Grenzen des Kinos erweiterten: Aguirre, der Zorn Gottes (1972), Woyzeck (1978), Nosferatu – Phantom der Nacht (1979), Fitzcarraldo (1982) und Cobra Verde (1987). Ihre Beziehung war geprägt von Hassliebe, von gegenseitiger Bewunderung für das künstlerische Genie des anderen und gleichzeitig von tiefem persönlichem Konflikt. Die Dreharbeiten waren oft ein Schlachtfeld. Kinski explodierte in Wutanfällen, bedrohte Herzog und die Crew, während Herzog mit stoischer Hartnäckigkeit versuchte, die unkontrollierbare Energie seines Hauptdarstellers in filmische Brillanz zu verwandeln. Der berühmteste Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zu Aguirre, als Kinski mitten im peruanischen Dschungel das Set verlassen wollte und Herzog ihm drohte, ihn und dann sich selbst zu erschießen, wenn er es täte. Kinski blieb.

Diese explosive Dynamik brachte Performances von unvergleichlicher Intensität hervor. Als größenwahnsinniger Konquistador Aguirre, als gequälter Soldat Woyzeck oder als besessener Opernliebhaber Fitzcarraldo, der ein Schiff über einen Berg ziehen will – Kinski verschmolz mit seinen Rollen auf eine Weise, die Faszination und Schrecken zugleich auslöste. Er spielte nicht, er war.

Sein internationaler Ruhm hätte noch größer sein können, doch Kinski traf Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus, geleitet von seiner Verachtung für das kommerzielle Hollywood-System. Berühmt ist seine Ablehnung einer Hauptrolle in Steven Spielbergs Jäger des verlorenen Schatzes. Er bezeichnete das Drehbuch als “idiotisch langweilig” und zog es vor, stattdessen in einem anderen Film für mehr Geld mitzuwirken.

Sein Privatleben war ebenso turbulent wie seine Karriere. Er war viermal verheiratet und hatte drei Kinder, zu denen er oft ein schwieriges Verhältnis hatte. Am 23. November 1991 endete dieses außergewöhnliche Leben abrupt. Klaus Kinski starb im Alter von 65 Jahren in seinem Haus in Kalifornien an einem Herzinfarkt. Er hinterließ ein filmisches Erbe, das so komplex ist wie der Mann selbst. Er war ein Monster und ein Poet, ein Tyrann und ein Visionär. Seine Kunst war untrennbar mit seinem Schmerz und seiner Wut verbunden. Vielleicht war es gerade dieser innere Aufruhr, diese Unfähigkeit, sich mit der Welt zu arrangieren, die es ihm ermöglichte, die dunkelsten und tiefsten Abgründe der menschlichen Seele auf der Leinwand so unvergesslich darzustellen. Er war eine Provokation, eine Herausforderung – und genau deshalb ist er unsterblich.