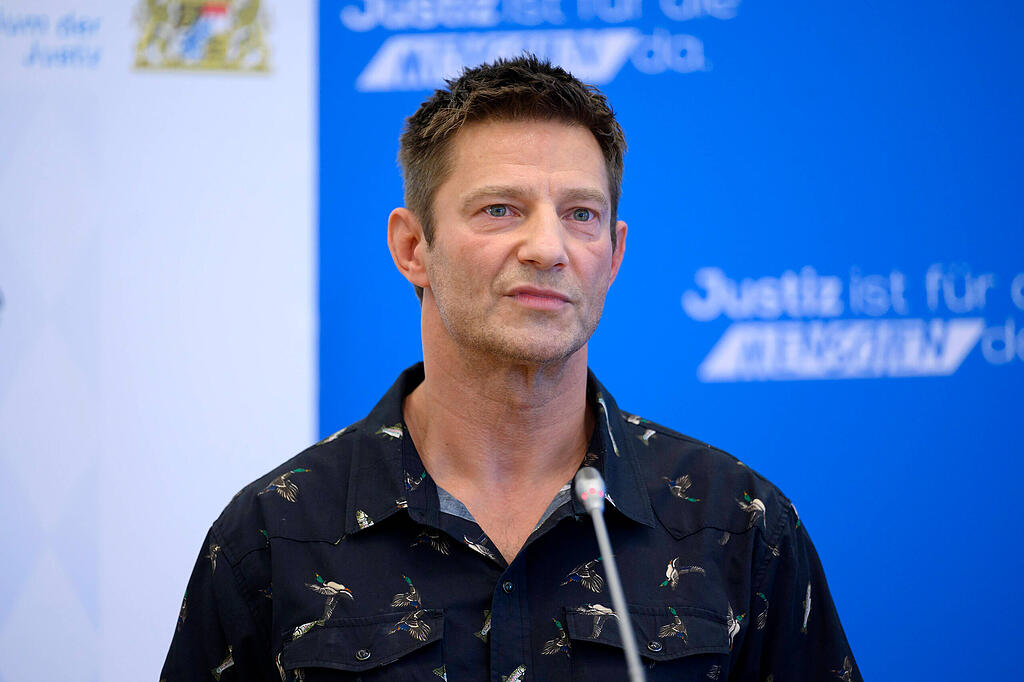

Die späte Wahrheit des Meisters: Wie Igor Jeftic mit 53 Jahren das Geheimnis seiner verborgenen Liebe enthüllte und endlich heiratet

In den engen, geschichtsträchtigen Gassen Belgrads, wo der Duft von gegrilltem Ćevap und die Klänge alter Akkordeons die Luft erfüllen, lauert manchmal eine Geschichte, die jahrelang im Verborgenen ruhte. Es ist ein Ort, an dem die Spuren der Vergangenheit – die Narben der Kriege, der Glanz verlorener Imperien – mit der pulsierenden Gegenwart verschmelzen. Hier, in dieser Metropole Serbiens, wurde Igor Jeftic geboren, ein Mann, dessen künstlerische Laufbahn von Melancholie, Exil und der unerbittlichen Suche nach einer inneren Wahrheit geprägt war.

Lange Zeit galt Igor Jeftic, Jahrgang 1971, als der „ewige Junggeselle“ der serbischen Kunstszene, ein Künstler, dessen Leinwände von vergessenen Lieben und melancholischen Landschaften erzählten, doch nie von seiner eigenen. Er war der Meister der „verborgenen Emotionen“, dessen Brillanz von Kritikern gefeiert wurde, während sein Privatleben ein Rätsel blieb, geschützt durch eine Mauer aus Schweigen und einer sorgfältig kultivierten Distanz. Bis vor wenigen Wochen.

In einem kleinen Café am Ufer der Save, zwischen dampfenden Tassen Schwarztee und dem fernen Rufen der Möwen, fand der 53-jährige Künstler die Worte, die alles veränderten. Er offenbarte, was sein Herz seit Jahrzehnten bewahrte: eine Liebe, die in der Stille reifte und nun in einem Ritual der Bindung gipfelt – einer Hochzeit. Diese Enthüllung wirft ein neues Licht auf ein Leben, das von inneren Kämpfen, der Flucht in die Kunst und der tiefen Furcht vor der eigenen Verletzlichkeit geprägt war. Sie zwingt die Öffentlichkeit, das Bild des einsamen Genies neu zu zeichnen und die tiefere Bedeutung seiner Kunst zu verstehen.

Die Leinwand als Zuflucht: Kindheit in Belgrad

Igor Jeftic wuchs in den 70er Jahren im Belgrader Viertel Dorćol auf, einem Labyrinth aus Beton und Träumen, wo der Geruch von frischem Brot mit dem Rauch der Fabriken wetteiferte. Sein Vater, ein Mechaniker in der alten Zastava-Fabrik, und seine Mutter, eine geschickte Schneiderin, nähten in Igor schon früh die Fäden der Fantasie. Igor, der Jüngste von dreien, fand früh Zuflucht in Skizzenbüchern, die er unter dem Bett versteckte. „Die Welt draußen ist rau“, pflegte er später zu sagen, „aber auf dem Papier konnte ich sie formen, wie ich wollte.“

Schon als Kind spürte er eine Unruhe, eine Sehnsucht nach etwas Größerem als die engen Räume seiner Kindheit. Er lernte früh, dass Worte Waffen sein konnten, und das Schweigen manchmal der stärkste Schild war. Seine erste flüchtige Liebe war eine Schulkameradin, eine „wie ein Gedicht, das man liest, aber nicht besitzt“. Diese Episode lehrte ihn die Kunst des Beobachtens und des Harrens, Lektionen, die seine gesamte künstlerische Laufbahn prägen sollten.

Wirbelsturm und Exil: Die Zeit der verlorenen Liebe

Anfang 20 tauchte Igor in die Strömungen der Kunstakademie in Belgrad ein. Seine frühen Arbeiten erregten Aufsehen, waren farbenfroh, aber stets von einer unterschwelligen Melancholie durchzogen. „Kunst ist mein Geliebter“, gestand er einmal, „aber sie umarmt kalt.“

Die Liebe, die in den 80er Jahren in sein Leben trat, war intensiv und zerstörerisch zugleich: Ana, eine Tänzerin, deren Augen wie polierte Onyxe funkelten. Ihre Affäre war ein Wirbelsturm leidenschaftlicher Debatten und gemeinsamer Träume. Igor schuf Portraits von ihr, in denen ihre Silhouette gegen den Horizont der Stadt aufragte. Doch die Realität holte sie ein. Anas Karriere führte sie nach Zagreb, und die Distanz fraß an ihrer Verbindung. „Liebe ist wie ein Gemälde“, reflektierte Igor später, „man kann es nicht festhalten, ohne es zu zerstören.“

Diese Trennung markierte einen Wendepunkt. Als in den 90er Jahren ethnische Spannungen und der aufziehende Sturm des Balkans das Land erfassten, floh Igor in die Schweiz. Sein Exil – eine Pause vom Chaos – führte zu seinen dunkelsten Werken, abstrakten Kompositionen, in denen Rot und Schwarz um die Vorherrschaft rangen, Symbole für die Liebe, die er verloren hatte, und die Heimat, die er zurücklassen musste. Die Sehnsucht wurde zu einem ständigen Begleiter, der sich in jeden Pinselstrich einschrieb.

Die Wiedergeburt in Belgrad und die subtile Präsenz

Als die Jahrtausendwende nahte, kehrte Igor Jeftic nach Belgrad zurück, in ein altes Haus im Stadtteil Vračar. Die Stadt erhob sich aus den Trümmern, und Igor wurde zu einer Ikone der lokalen Szene, der „Maler der verborgenen Emotionen“. Doch privat blieb er ein Rätsel. Fragen nach seinem Herzen wich er aus. „Die Liebe, sie ist wie der Wind in den Bergen. Man spürt sie, aber man sieht sie nicht.“

In dieser Phase der Wiedergeburt trat eine neue Präsenz in sein Leben: eine Kuratorin, die er bei einer Ausstellung in Novi Sad kennenlernte. Ihre Beziehung entfaltete sich in Nuancen und Stille. Sie trafen sich nicht auf lauten Partys, sondern in stillen Ecken Belgrads, in Antiquariaten oder im Park in Topčider. „Du malst nicht nur, du erzählst“, bemerkte sie, und Igor, der angewöhnt hatte, Distanz zu wahren, spürte eine Wärme, die er lange vermisst hatte.

Ihre Liebe wuchs langsam, wie ein Baum, der ohne Hast Wurzeln schlägt. Igor malte sie nicht direkt, sondern in Andeutungen – eine Hand, die eine Blume hält, ein Schatten, der sich neigt. Kritiker bemerkten: „Jeftićs neueste Werke atmen eine unerklärliche Wärme, als hätte das Eis in seiner Seele getaut.“ Doch die Flamme brannte im Verborgenen. Igor fürchtete die Verletzlichkeit, die mit der Offenbarung einherging, eine Angst, die durch vergangene Enttäuschungen und den Druck der serbischen Gesellschaft genährt wurde.

Der Anker der Pandemie und die Entscheidung mit 53

Die Jahre von 2010 bis 2020 waren eine Zeit des stillen Wachstums. Sie reisten diskret, teilten Momente des Schweigens, die lauter sprachen als Worte. Seine Kunst wurde gefeiert, doch die Kritiken sprachen von „einsamer Brillanz“ – in Wahrheit war es eine geteilte Einsamkeit, die sie nährte.

Die Pandemie, die 2020 die Welt lähmte, wurde zum ultimativen Test. Belgrad leerte sich, und Igor und seine Gefährtin zogen sich in sein Haus zurück. „In der Stille hört man das Herz schlagen“, sagte sie. Diese Isolation vertiefte ihre Verbindung, sie wurde zu einem Anker, der ihn vor dem Abgrund bewahrte. Freunde bemerkten die Veränderung: Igors Augen leuchteten, seine Stimme war weicher. Doch die Wahrheit blieb verschlossen.

Als Igor Jeftic die 50er Jahre erreichte, schmeckte seine Reife wie alter Wein. Die Last der Jahre wog schwer – der Verlust des Vaters, die verblassende Mutter. Inmitten dieser Last blühte die Beziehung zur Kuratorin auf wie eine seltene Blume. Er fühlte sich lebendiger als je zuvor. Dennoch plagten ihn die Zweifel: Hatte er zu viel Zeit in der Kunst vergeudet? War er dieser Liebe würdig? Die Furcht vor dem Alleinsein am Ende weckte Ängste, die er nie gekannt hatte.

Sie spürte dies und umhüllte ihn mit Geduld. „Wir sind wie ein Duett“, flüsterte sie ihm zu, und Igor begann, die Idee einer formellen Bindung zu erwägen – ein Ritual, das ihre Liebe besiegeln würde. Die serbische Kultur mit ihren Hochzeitsbräuchen, dem Barjaktar-Tanz und dem Kränze flechten, wurde zum Spiegel ihrer eigenen Geschichte.

Die Last verwandelte sich langsam in Akzeptanz, ein Gewicht, das sie gemeinsam trugen. Schließlich, mit 53 Jahren, traf Igor die Entscheidung, sein größtes Geheimnis zu lüften. In jenem Café an der Save offenbarte er die Frau, die nicht nur seine Muse, sondern sein Anker war. Seine Liebe des Lebens, die er so lange vor der Welt verborgen hatte, wird nun seine Ehefrau. Es ist die Krönung einer stillen Reise, die beweist, dass wahre Liebe nicht im Rampenlicht gefunden wird, sondern in der Stille und der Geduld zweier Seelen, die sich über Jahrzehnte hinweg gegenseitig gepflegt haben.