Sie ist das Gesicht des deutschen Wirtschaftswunders, die “süße Blume” des Nachkriegsfilms, das Mädchen, das einer ganzen Nation mit “Pack die Badehose ein” ein Lächeln schenkte. Cornelia Froboess, von allen nur “Connie” genannt, ist mehr als eine Schauspielerin oder Sängerin. Sie ist ein Stück deutsche Geschichte, ein Symbol für Hoffnung und unbeschwerte Jugend in einer Zeit, die alles andere als unbeschwert war.

Doch jetzt, im Alter von 81 Jahren, bricht die Frau, die wir zu kennen glaubten, ihr langes Schweigen. Und was sie enthüllt, ist das erschütternde Porträt eines Lebens, das hinter den Kulissen von einer tiefen, anhaltenden Traurigkeit, von psychischen Krisen, Einsamkeit und dem ständigen Kampf um die eigene Identität geprägt war. Das strahlende Lächeln, das Millionen tröstete, war oft eine Maske, die eine verlorene Seele verbarg.

Cornelia Froboess’ Leben begann in der Asche des Krieges. Geboren in der Nachkriegszeit, war ihr Weg vorgezeichnet. Ihr Vater, der Musiker Gerhard Frobis, erkannte das Talent seiner Tochter früh. Mit nur acht Jahren stand die kleine Cornelia auf der Bühne. Wenig später, als Teenager, war “Connie” ein nationaler Superstar.

Ihr Hit “Pack die Badehose ein” war nicht nur ein Sommerlied; es war ein Weckruf. Es war die Erlaubnis für ein traumatisiertes Land, wieder zu lachen, an einfache Freuden zu glauben. Cornelia wurde über Nacht zum Symbol dieser neuen Leichtigkeit. Doch dieser frühe Ruhm, so gestand sie viele Jahre später, war ein zweischneidiges Schwert.

Während ihre Altersgenossen zur Schule gingen, sich verliebten oder einfach nur Jugendliche waren, lebte Cornelia in einem goldenen Käfig aus Drehplänen, Proben und öffentlichen Auftritten. Sie hatte keine normale Jugend. Sie lernte, für die Kamera zu lächeln, selbst wenn sie müde war, selbst wenn sie sich innerlich verloren fühlte. In einem schockierend ehrlichen Rückblick gab sie zu, sich oft nur wie ein “Produkt der Unterhaltungsindustrie” gefühlt zu haben – ein Mädchen, das nicht um seiner Selbst willen geliebt wurde, sondern für das Bild, das man von ihr geschaffen hatte.

Der Druck war immens. Nach dem musikalischen Erfolg wechselte sie nahtlos zum Film und wurde auch dort zum Liebling der Nation. Sie spielte in Filmen, die den Zeitgeist einer sich wandelnden Gesellschaft widerspiegelten, und berührte die Herzen mit ihrer natürlichen Art.

Doch genau auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere, als ihr ganz Deutschland zu Füßen lag, kam der innere Zusammenbruch. Das Leben im ständigen Rampenlicht hatte sie ausgehöhlt. Sie geriet in eine tiefe psychische Krise. Die Lichter der Bühne gingen aus, und in der Stille sah sie sich mit einer quälenden Frage konfrontiert: “Wer bin ich, wenn es keine Rollen mehr gibt? Wenn kein Publikum mehr klatscht?”.

Diese existenzielle Krise war der Beginn eines langen, verborgenen Kampfes. Sie litt unter schlaflosen Nächten, geplagt von Sorgen und der Angst, nicht mehr die Kraft zum Weitermachen zu finden. Die Öffentlichkeit sah nur das makellose Lächeln; niemand ahnte die Depressionen und die Zweifel, die an ihr nagten.

In dieser Zeit der totalen Erschöpfung vom Ruhm trat ein Mann in ihr Leben, der alles veränderte: Helmut. Er war keine berühmte Persönlichkeit, kein Mann aus dem Showgeschäft. Vielleicht war es genau diese Normalität, seine Einfachheit, die ihr das Gefühl von Sicherheit gab, nach dem sie sich so gesehnt hatte.

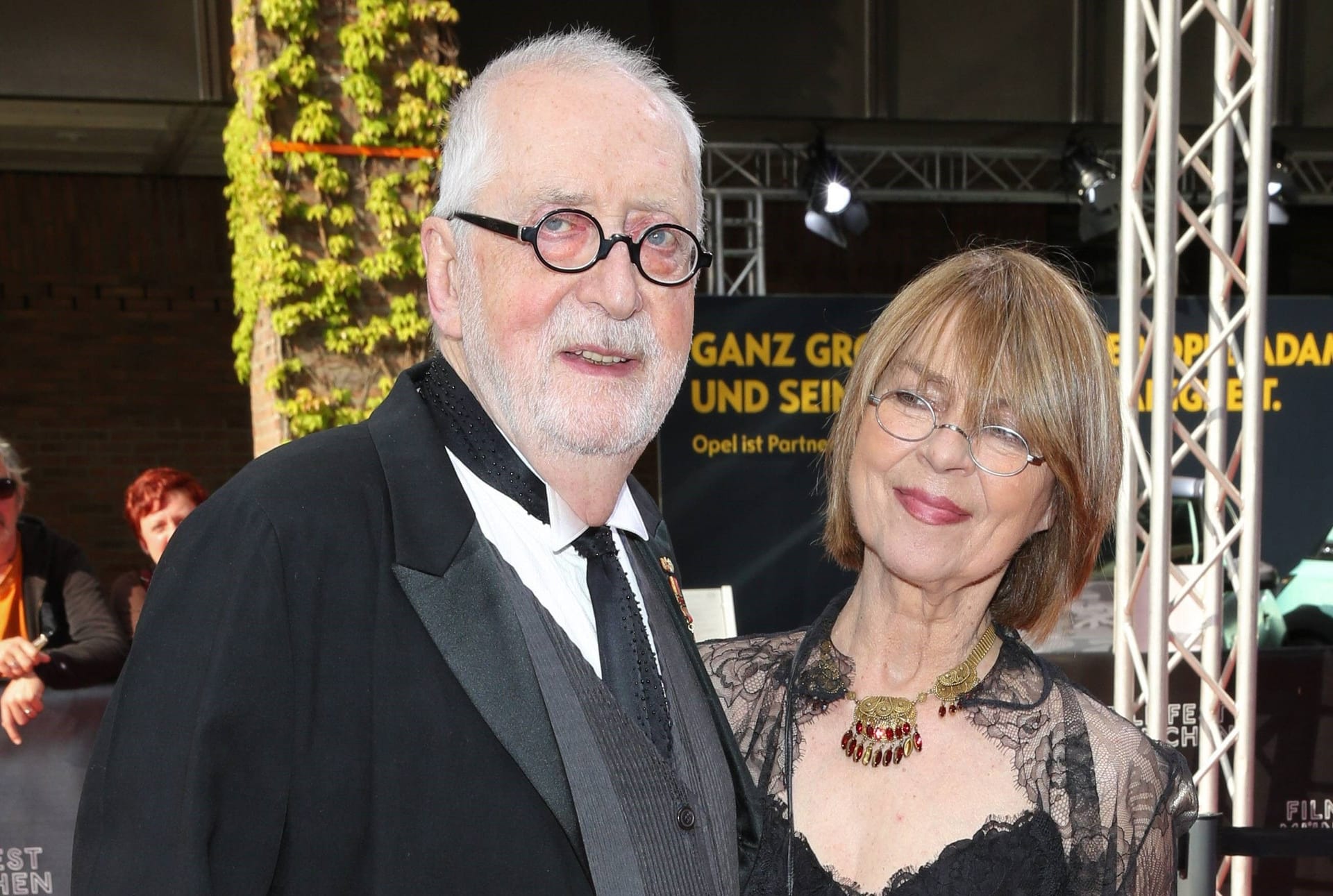

Ihre Ehe war kein glamouröses Spektakel für die Presse, sondern ihre private Festung, eine “Stütze”, wie sie es nannte. Es war der Anker, der ihr half, nach Jahren des unerbittlichen Drucks wieder zu sich selbst zu finden. Natürlich war auch dieses Leben nicht ohne Herausforderungen. Ihre Arbeit trennte das Paar oft monatelang. Doch ihr Bund hielt – ein stilles Versprechen in einer lauten Welt.

Hinter den verschlossenen Türen ihres Hauses war sie nicht “Connie”, der Star. Sie war einfach nur eine Ehefrau und Mutter, die es liebte zu kochen, sich um ihre Blumen zu kümmern und klassische Musik zu hören. Ihre Kinder, die bewusst keinen künstlerischen Weg einschlugen, sind stolz auf die Widerstandskraft ihrer Mutter. Eines ihrer Kinder offenbarte einmal die ganze Tragweite dieser privaten Dualität: “Mama hat immer alle angelächelt, aber wenn die Tür zuging, saß sie manchmal lange Zeit still, allein da”.

Die tiefste Traurigkeit in Cornelias Leben rührte jedoch nicht von beruflichen Misserfolgen her. Es waren die persönlichen Verluste, der Tod geliebter Menschen, der sie prägte. Dieser Schmerz veränderte sie unwiderruflich. Er machte sie ruhiger, aber auch tiefer.

Ihre Kunst profitierte von diesem Schmerz. Das fröhliche Mädchen von einst war verschwunden; an ihrer Stelle trat eine erfahrene Künstlerin, die wusste, was Leid bedeutet. Ihre späteren Rollen trugen eine emotionale Tiefe, die man nicht lernen kann, sondern nur erleben muss. Sie erkannte, dass das wahre Glück nicht im Applaus des Publikums lag, den sie für eine Illusion hielt. Wahres Glück, so lernte sie, liegt in den einfachen Dingen: einem friedlichen Morgen mit einer Tasse Kaffee, einem ehrlichen Gespräch mit einem geliebten Menschen oder einfach dem Gefühl, leben zu dürfen, ohne seine wahren Gefühle verbergen zu müssen.

Trotz aller Widrigkeiten – Rollen, die floppten, Projekte, die scheiterten, Trends, die sich von ihr abwandten – gab sie nie auf. Für sie war die Kunst keine Jagd nach Ruhm, sondern eine Lebenseinstellung. “Solange ich eine Geschichte erzählen, jemanden zum Lächeln oder Weinen bringen kann, werde ich weitermachen”, sagte sie einmal.

Mit dieser Haltung wurde sie, vielleicht unbeabsichtigt, zu einem Symbol für die sich wandelnde Rolle der Frau in Deutschland. In einer Zeit, in der Frauen oft zwischen Karriere und Familie wählen mussten, bewies Cornelia, dass beides möglich ist. Sie war sanft und stark zugleich, Künstlerin und Mutter. Sie widersetzte sich dem lauten Getöse der Branche. Man warf ihr vor, “zu sicher” oder “zu diskret” zu sein. Doch sie brauchte keine Skandale. Ihre Philosophie war einfach: “Aufrichtigkeit kommt nie aus der Mode”.

Später im Leben zwang sie ein gesundheitlicher Zwischenfall zur Ruhe. Sie zog sich zurück in ein kleines Haus bei München und begann, ihre Memoiren zu schreiben. Nicht, um anzugeben, sondern um die Erinnerungen zu bewahren. In diesen Schriften gestand sie die Traurigkeiten, die sie nie öffentlich teilen wollte: die Verluste, den zerbrochenen Glauben, die unvollendeten Liebesbeziehungen, über die nie gesprochen wurde.

Sie offenbarte aber auch ihre größte Stärke: die Fähigkeit, Traurigkeit in kreative Kraft zu verwandeln. “Wenn ich keinen Schmerz hätte”, so ihr tiefgründiges Geständnis, “wüsste ich wahrscheinlich nicht, wie ich die Herzen anderer Menschen berühren könnte”.

Heute, mit 81 Jahren, lebt Cornelia Froboess in schlichtem Frieden. Sie tritt nicht mehr oft auf, aber ihr sanftes Lächeln und ihre elegante Haltung sind geblieben. Die Traurigkeit, die sie einst quälte, ist zu Erinnerungen geworden. Sie blickt ohne Reue zurück.

Wenn man sie heute fragen würde, worauf sie am meisten stolz ist, würde sie vielleicht nicht ihre Hits oder ihre Filme nennen. Sie würde vielleicht leise antworten: “Ich habe mein Leben in vollen Zügen gelebt. Geliebt, gesungen, geweint. Und ich habe nichts verpasst.”

Das Vermächtnis von Cornelia Froboess ist nicht nur der Soundtrack einer Generation. Es ist der Beweis, dass in jedem Menschen eine stille Kraft steckt – die Kraft, den dunkelsten Kummer zu überwinden und Schmerz in Schönheit zu verwandeln. Ihr Leben ist ein leises Lied der Widerstandskraft, das nie verblassen wird.