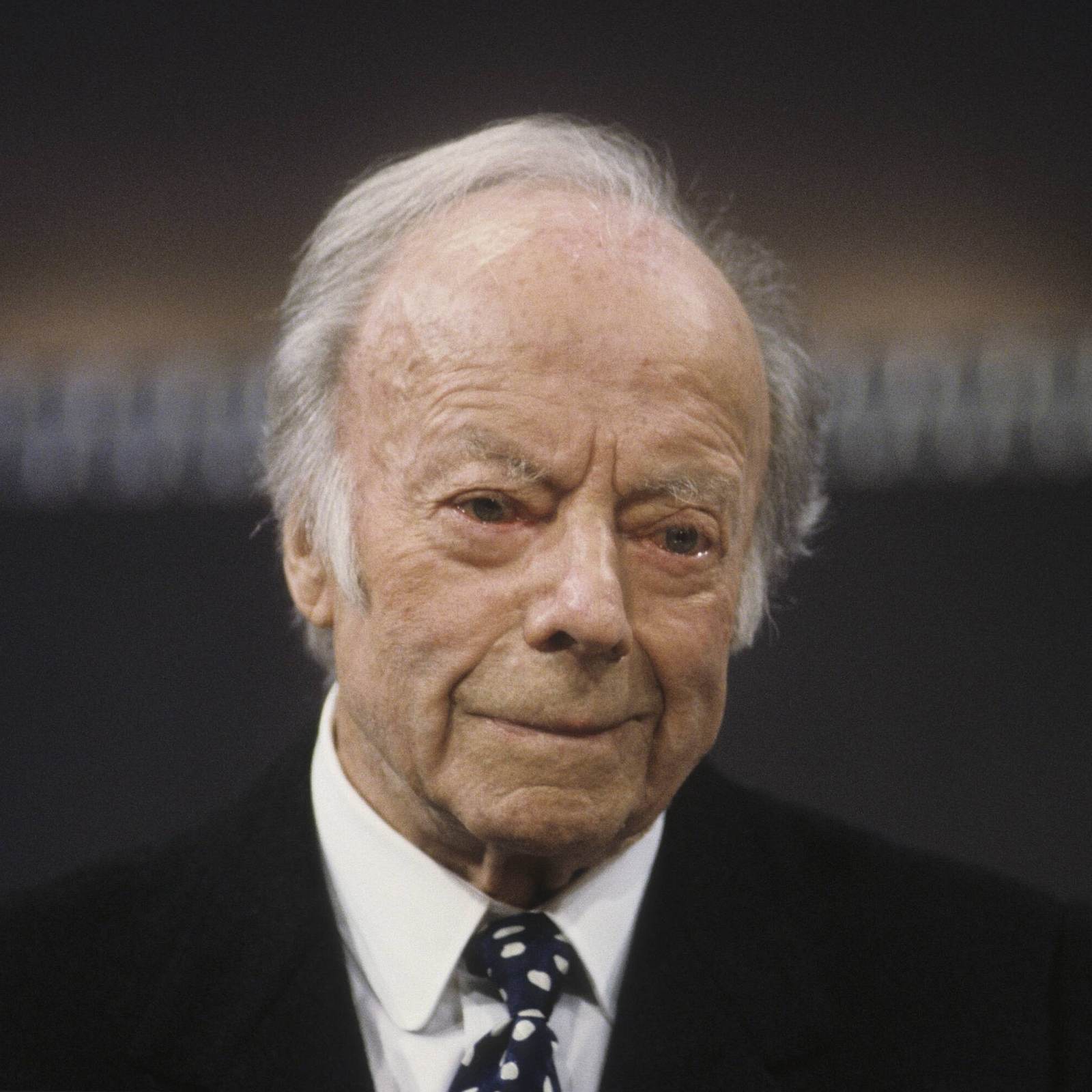

Für Generationen von Deutschen war sein Name ein Synonym für unbeschwerte Freude und herzliches Lachen. Heinz Rühmann, der kleine Mann mit dem riesigen Herzen, dessen schelmisches Grinsen die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte für einen kurzen Moment erhellte. Er war der liebenswerte Chaot, der Freund von nebenan, der Protagonist unzähliger Filmklassiker, die zu einem festen Bestandteil des nationalen Kulturerbes wurden. Doch hinter der Fassade des ewigen Optimisten, des unpolitischen Clowns, verbarg sich eine Lebensgeschichte voller schmerzhafter Kompromisse, stiller Opfer und eines Geheimnisses, das ihn fast sein ganzes Leben lang verfolgte. Erst kurz vor seinem Tod, in seinen 1982 veröffentlichten Memoiren mit dem schlichten Titel „Das war’s“, lüftete er den Schleier und offenbarte einen Code, der die tragische Komplexität seines Daseins entschlüsselte.

Um die Figur Heinz Rühmann zu verstehen, muss man in die Zeit eintauchen, die ihn formte: das zerrissene Deutschland zwischen der Weimarer Republik und dem aufziehenden Unheil des Nationalsozialismus. In einer Ära der Unsicherheit und Angst sehnten sich die Menschen nicht nach übermenschlichen Helden, sondern nach einem Funken Hoffnung, nach einem Lachen, das die Sorgen des Alltags für die Dauer eines Kinobesuchs vertrieb. Und genau diesen Funken lieferte Rühmann. Mit dem Film „Die Drei von der Tankstelle“ im Jahr 1930 wurde er über Nacht zum Star. Er wurde nicht nur ein Schauspieler, er wurde ein Gefühl – ein Versprechen auf eine heile Welt, die es außerhalb der Kinosäle längst nicht mehr gab.

Sein Aufstieg war kometenhaft. Filme wie „Der Mann, der Sherlock Holmes war“ oder „Quax, der Bruchpilot“ machten ihn unsterblich. Er verkörperte den kleinen Mann von der Straße, den liebenswerten Überlebenskünstler, der sich mit Witz und Charme durchs Leben schlug. Sein Erfolgsgeheimnis war seine Nahbarkeit. Er war keiner der glamourösen, unnahbaren Götter aus Hollywood; er war einer von ihnen, ein Spiegelbild der Wünsche und Träume des einfachen Bürgers. Das Publikum sah in ihm nicht nur einen Darsteller, es sah sich selbst.

Doch während Deutschland unaufhaltsam in den Abgrund marschierte, wurde Rühmanns Rolle immer ambivalenter. Ohne jemals eine Uniform zu tragen oder eine politische Rede zu halten, wurde er zu einer der wichtigsten Säulen der Propagandamaschinerie des Dritten Reiches. Seine Waffe war nicht das Gewehr, sondern das Lachen. Filme wie die unvergessliche „Feuerzangenbowle“ waren mehr als bloße Unterhaltung; sie waren eine staatlich verordnete Flucht aus einer brutalen Wirklichkeit. Jede Pointe war eine Ablenkung von den Bombenangriffen, vom Krieg, vom unvorstellbaren Grauen des Holocaust. Das Volk liebte ihn dafür, idealisierte ihn als den perfekten Schwiegersohn, den netten Herrn Rühmann, einen unschuldigen Engel in einer Welt, die von Teufeln regiert wurde.

Dieser Ruhm verschaffte ihm Privilegien und Sicherheit in einem System, das Millionen vernichtete. Doch der Applaus hatte einen hohen Preis. Die anfängliche Spielfreude wich einer unsichtbaren Last. Er war nicht mehr nur Heinz, der Schauspieler, sondern ein nationales Symbol, das zu funktionieren hatte. Sein Lächeln wurde von einer Emotion zu einer Erwartung, zu einer Pflicht. Er lebte in einem goldenen Käfig, erbaut aus der Zuneigung eines Millionenpublikums und den Mauern eines Regimes, das ihn für seine Zwecke instrumentalisierte.

Hinter den Kulissen wurde ein stiller Vertrag besiegelt, nicht mit Tinte, sondern mit dem tosenden Applaus der Kinosäle und dem wohlwollenden Nicken der Machthaber. Der Pakt war simpel: Solange Rühmann die Nation bei Laune hielt, würde man ihn und sein Privatleben in Ruhe lassen. Ein Pakt, der ihn vordergründig schützte, ihn aber letztlich alles kostete, was ihm lieb und teuer war. Die dunkelste Seite dieses Paktes trug einen Namen: Maria Bernheim, seine Ehefrau, eine brillante und gefeierte jüdische Schauspielerin. Was vor 1933 sein privates Glück war, wurde unter den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 zu einer tödlichen Gefahr.

Seine Ehe war plötzlich kein privater Bund mehr, sondern ein politisches Problem, ein Makel am Bild des arischen Vorzeigestars. Der Druck wuchs, subtil zunächst, dann immer unerbittlicher, ausgeübt von Produzenten, Funktionären und den Schattenmännern aus Joseph Goebbels’ Propagandaministerium. Jeder neue Filmerfolg, jeder öffentliche Auftritt zog die Schlinge um sein privates Glück enger. Rühmann stand vor einer Wahl, die kein Mensch jemals treffen sollte: seine Karriere, sein Schutz, sein eigenes Überleben – oder die Frau, die er liebte.

Am 1. Juli 1938 wurde die Ehe geschieden. Ein kühler Verwaltungsakt in den Akten, doch für Rühmann ein seelisches Erdbeben, dessen Nachbeben ihn ein Leben lang erschüttern sollte. War es Verrat? Oder war es der letzte, verzweifelte Akt der Liebe, um Maria das Leben zu retten, indem er sie aus der direkten Schusslinie nahm und ihr zur Flucht nach Schweden verhalf? In seinen Memoiren umgeht er diesen Moment mit einer ohrenbetäubenden Stille. Ein Schweigen, das lauter schreit als jedes erdenkliche Geständnis. Es ist der Kern seines Codes, der Ursprung des Schmerzes, der fortan sein ständiger Begleiter sein sollte.

Von diesem Zeitpunkt an gehörte sein Leben nicht mehr ihm. Er wurde zur Marionette im perfiden Spiel von Goebbels, ein gern gesehener Gast auf den Festen der NS-Elite, dessen Anwesenheit Normalität und Harmlosigkeit suggerieren sollte. Er verlor die Kontrolle – nicht nur über seine Finanzen, sondern über seine eigene Identität. Sein öffentliches Image des charmanten, unpolitischen Spaßmachers war makellos. Die Realität dahinter war geprägt von Einsamkeit und einer permanenten Anspannung, einem Leben, in dem jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Das Publikum, das ihn vergötterte, ahnte nichts von den unsichtbaren Gitterstäben, die sich um sein Herz geschlossen hatten.

Als 1945 der Krieg endete und der goldene Käfig in sich zusammenfiel, folgte keine Befreiung, sondern ein Urteil. Der Applaus verstummte und wurde durch das kalte Neonlicht eines Verhörraums ersetzt. Die Zeit der Entnazifizierung begann, und der größte Star des gefallenen Reiches war plötzlich ein Angeklagter. Die Anklage lautete: Profiteur und Mitläufer des Regimes. Die Medien, die ihn einst in den Himmel gehoben hatten, zerrissen ihn nun in der Luft. Jede Freundschaft zu einem General, jede Anwesenheit bei einem offiziellen Empfang wurde zum Beweisstück seiner vermeintlichen Schuld.

Für Rühmann war dies der ultimative Verrat. Nicht durch das System, dessen Regeln er befolgt hatte, um zu überleben, sondern durch die Menschen, für die er gespielt hatte. Er hatte ihnen ein Lachen geschenkt, eine Flucht aus der Realität, und nun verlangten sie von ihm einfache Antworten in einer Zeit, in der es keine einfachen Antworten gab. Im August 1947 wurde er offiziell als „entlastet“ eingestuft und durfte wieder arbeiten. Doch der Freispruch auf dem Papier war keine Absolution für seine Seele. Die Erfahrung hinterließ eine tiefe Narbe der Entfremdung. Vielleicht war dies der Moment, in dem er endgültig beschloss, die volle, komplexe Wahrheit für immer in sich zu verschließen.

Dieses vierzigjährige Schweigen brach er erst 1982, im Alter von 80 Jahren, als er sich hinsetzte, um seine Memoiren zu schreiben. „Das war’s“ ist keine Abrechnung im klassischen Sinne. Rühmann nennt keine Namen, klagt niemanden direkt an. Stattdessen tut er etwas viel Mächtigeres: Er beschreibt die Wunden, ohne die Täter beim Namen zu nennen. Er liest metaphorisch aus einem Notizbuch die Rollen vor, die sein Leben gezeichnet hatten. Die Rolle des Systems, das ihn zum unpolitischen Clown zwang. Die Rolle des Publikums, dessen Liebe an die Bedingung geknüpft war, der ewig lächelnde Herr Rühmann zu bleiben. Und zwischen den Zeilen klagt er die schmerzhafteste Figur von allen an: sich selbst. Sein eigenes langes Schweigen, die Entscheidung, die Wahrheit zu verbergen, um zu überleben, war die Wunde, die nie ganz verheilte.

Die Veröffentlichung des Buches war keine Schockwelle, sondern ein leises, nachdenkliches Raunen. Viele erkannten zum ersten Mal den Schmerz hinter dem berühmtesten Lächeln Deutschlands. Sie sahen einen alten Mann, der nicht um Vergebung bat, sondern um Verständnis. Er eroberte sich die Kontrolle über seine eigene Geschichte zurück, nicht indem er mit dem Finger auf andere zeigte, sondern indem er den Code zu seinem Herzen offenbarte.

Die Geschichte von Heinz Rühmann ist mehr als die Biografie eines Filmstars. Sie ist ein Spiegel, der uns allen vorgehalten wird. Sie stellt zeitlose Fragen: Was ist ein Lächeln wert, wenn es in einer Zeit des Schweigens und der Unterdrückung erkauft wird? Welche Verantwortung trägt die Unterhaltungsindustrie für ihre Künstler? Und sind wir als Publikum bereit, wirklich hinter den Vorhang zu blicken? Rühmanns Dilemma steht stellvertretend für unzählige Künstler, deren Geschichten im Lärm der Geschichte untergingen. Seine letzte Botschaft, geflüstert aus der Stille der Vergangenheit, fasst sein ganzes Leben zusammen: „Ich suche nicht euer Urteil. Ich wollte nur, dass meine Geschichte endlich mit meiner eigenen Stimme erzählt wird.“