Es gibt Tode, die nicht nur einen Menschen aus dem Leben reißen, sondern ein ganzes Lebensgefühl, den Herzschlag einer ganzen Generation. An einem schwülen Augusttag im Jahr 1996 erschütterte eine solche Nachricht Deutschland bis ins Mark: Rio Reiser, der unangefochtene „König von Deutschland“, die raue Stimme von Freiheit, Rebellion und ungeschönter Liebe, war für immer verstummt. Mit nur 46 Jahren, in einem Alter, in dem viele Karrieren erst ihren Zenit erreichen, brach er auf einem abgelegenen Bauernhof in Fresenhagen zusammen. Jener Ort, den er einst als sein Refugium, als Zuflucht vor dem ohrenbetäubenden Lärm des Ruhms auserkoren hatte, wurde ironischerweise zu seinem Endpunkt. Es war der Ort, an dem der gleißende Glanz der Bühne und die tiefen Schatten seiner Seele endgültig und auf tragische Weise kollidierten.

Rio Reiser war weit mehr als nur ein Sänger. Er war das pulsierende Sinnbild einer Epoche, die Verkörperung des Mutes einer Jugend in den 1970er und 1980er Jahren, die es wagte, gesellschaftliche Konventionen zu zertrümmern und laut auszusprechen, was die satte Mehrheit lieber verdrängte. Seine Lieder mit der Band Ton Steine Scherben wurden zu den unsterblichen Hymnen der Protestbewegungen, ein lodernder Funke der Hoffnung, dass Veränderung tatsächlich möglich ist. Später, als Solokünstler, zementierte er seinen Status als Ikone mit „König von Deutschland“, einem Song, der bis heute als unsterbliche Rockhymne nachhallt. Doch je höher der Stern von Rio Reiser stieg, desto dichter und undurchdringlicher zogen sich die Schatten um ihn zusammen. Alkohol, Drogen und vor allem eine lähmende, alles verzehrende Einsamkeit wurden zu seinen ständigen Begleitern.

Der Tod von Rio Reiser war keine bloße medizinische Diagnose. Er war das erschütternde Resultat einer jahrelangen, gnadenlosen Selbstzerstörung; das tragische Ende eines Herzens, das zerrissen war zwischen dem unbändigen Drang nach Freiheit und den erdrückenden Erwartungen, zwischen der tiefen Sehnsucht nach Liebe und der schmerzhaften Erfahrung gesellschaftlicher Ablehnung. Offiziell sprach man von inneren Blutungen, doch hinter diesen nüchternen, kalten Worten verbarg sich ein jahrelanger, aussichtsloser Kampf, eine endlose Kette von Nächten im Rausch und eine verzweifelte, niemals endende Suche nach einem Frieden, den er im Leben nie finden sollte. Sein letzter Moment, als die Legende in einem stillen Haus in sich zusammenbrach, ist eine schmerzhafte Mahnung daran, dass der hellste Scheinwerfer der Bühne die tiefste Dunkelheit der Seele nicht immer vertreiben kann.

Um die Tragödie von Rio Reiser in Gänze zu verstehen, muss man zurückblicken auf den Weg, der ihn zur Ikone formte. Geboren 1950 in Berlin als Ralph Christian Möbius, war seine Kindheit von ständigen Umzügen, Unsicherheit und einem Gefühl der Entwurzelung geprägt. In dieser Zerrissenheit fand er seine Rettung, seine Sprache: die Musik. Als Jugendlicher brachte er sich selbst Gitarre und Klavier bei und entdeckte, dass er durch Melodien und Texte seine komplexe Innenwelt ausdrücken konnte. Der Künstlername Rio Reiser war ein bewusster Akt der Selbsterschaffung, ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit und ein klares Bekenntnis zu einer neuen Identität.

Inmitten der gesellschaftlichen Erschütterungen der späten 60er und frühen 70er Jahre gründete er 1970 mit Gleichgesinnten die Band Ton Steine Scherben. Ihr Name allein – eine explosive Mischung aus Klang, Stein und Zerstörung – spiegelte den Geist der Bewegung wider: „Macht kaputt, was euch kaputt macht!“ wurde zur Parole einer ganzen Generation. Rio schrie seine Texte mehr, als dass er sie sang. Er lebte jedes Wort, und die Zuhörer in besetzten Häusern und auf überfüllten Festivals erkannten in ihm das Spiegelbild ihrer eigenen Sehnsucht nach Befreiung. Er war mehr als nur ein politischer Sänger; er war einer der ersten, der seine Homosexualität offen lebte. In einer von Vorurteilen geprägten Gesellschaft war dies ein Akt radikaler Ehrlichkeit, aber auch eine Quelle tiefen Schmerzes. Diese schonungslose Offenheit verlieh seiner Musik eine unvergleichliche Tiefe, die nicht nur von Protest, sondern auch von Liebe, Verletzlichkeit und dem Wunsch nach Akzeptanz handelte.

Nach dem Auseinanderbrechen der Band Anfang der 1980er Jahre schlug Rio den Weg einer Solokarriere ein. Was zunächst wie ein Rückschritt wirkte, wurde zu seinem größten Triumph. 1986 landete er mit „König von Deutschland“ einen Hit, der ihn über Nacht zum Superstar machte. Der ironische, verspielte und doch tiefgründige Song eroberte die Charts und machte ihn endgültig zum Mythos der deutschen Rockmusik. Doch genau dieser Triumph leitete seinen schleichenden Niedergang ein. Der Rebell, der einst die Barrikaden der Musik erobert hatte, sah sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, seine Seele an den Mainstream verkauft zu haben. Für viele seiner alten Anhänger war sein Erfolg ein Verrat.

Dieser innere Konflikt wurde für Rio zur Qual. Einerseits wollte er gehört werden, andererseits fühlte er sich von der Rolle, die ihm die Unterhaltungsindustrie aufzwang, zunehmend entfremdet. Er führte ein zerrissenes Doppelleben: auf der Bühne der gefeierte Rockstar, das Idol, das als homosexueller Mann für viele zur Lichtgestalt wurde; hinter den Kulissen ein verletzlicher Mensch, der in Alkohol und Drogen Trost suchte, um die innere Leere zu betäuben. Die Einsamkeit, die ihn seit seiner Kindheit begleitet hatte, breitete sich erneut aus, größer, dunkler und unentrinnbarer als je zuvor. Der Bauernhof in Fresenhagen, einst als Ort der Ruhe und Kreativität erworben, verwandelte sich in eine Festung der Isolation. Statt Erholung fanden dort exzessive Partys und durchzechte Nächte statt. Freunde beobachteten mit Sorge, wie er sich in ein selbstgewähltes Gefängnis zurückzog.

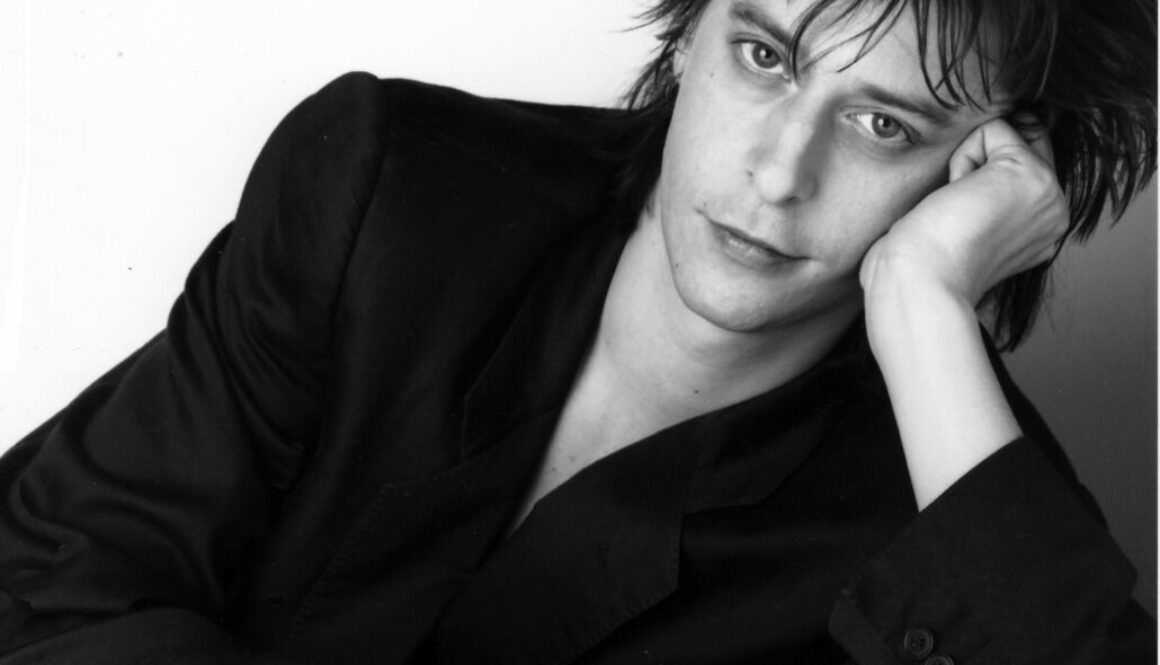

Die Presse berichtete zunehmend über seinen angeschlagenen Gesundheitszustand, über das gealterte Gesicht, in dem der frühere Glanz zu erlöschen schien. Ruhm und Niedergang verliefen bei Rio Reiser nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Auf der Bühne jubelten ihm die Massen zu, doch sobald das Licht erlosch, blieb nur ein einsamer Mann mit einer Flasche in der Hand zurück. Dieses unerträgliche Spannungsfeld aus ekstatischer Verehrung und tiefer, existenzieller Leere nagte an ihm und trieb ihn Schritt für Schritt in jene Tragödie, die wenige Jahre später sein Leben beenden sollte.

Der 20. August 1996 wurde zum Endpunkt dieses langen, schmerzvollen Weges. Die offizielle Diagnose – innere Blutungen infolge einer schweren Lebererkrankung – war nur das medizinische Etikett für ein Leben am Limit. Die Nachricht von seinem Tod schlug in Deutschland ein wie ein Schock. Sein abgelegener Hof wurde über Nacht zu einem Wallfahrtsort. Hunderte Fans pilgerten nach Fresenhagen, brachten Blumen, zündeten Kerzen an und sangen seine Lieder. „Keine Macht für niemand“ erklang inmitten der Trauer – ein letzter, wehmütiger Gruß an den Mann, der diese Worte einst zur Hymne einer Bewegung gemacht hatte.

Sein Tod hinterließ quälende Fragen. Hätte er anders leben können? Wäre er dann noch der Rio Reiser gewesen, der mit seiner radikalen Ehrlichkeit ein ganzes Land erschütterte? Oder trägt auch die Gesellschaft eine Mitschuld, die ihre Idole erst in den Himmel hebt und sie dann fallen lässt, sobald sie menschliche Schwäche zeigen? Sein Erbe ist unbestreitbar. Er brachte die Sprache des Protests in die Popmusik, war ein Pionier für die LGBTQ+-Community und machte das Außenseitertum zum Symbol des Stolzes. Sein tragischer Tod zementierte seinen Legendenstatus, eine Legende, die zugleich hell und dunkel leuchtet. Er war nicht nur ein Opfer von Alkohol und Drogen. Er war ein genialer Musiker, ein widersprüchlicher Mensch und eine hochsensible Seele, die an sich selbst und der Härte der Welt zerbrach.

Heute, fast drei Jahrzehnte nach seinem Tod, klingt die Musik von Rio Reiser noch immer wie ein unaufhörlicher, kraftvoller Herzschlag. Seine Lieder leben weiter, ein unsterbliches Zeugnis eines Mannes, der es wagte, für seine Ideale zu brennen, auch wenn ihn diese Flamme am Ende selbst verzehrte. Sein wahrer letzter Moment war vielleicht nicht der Augenblick des Zusammenbruchs, sondern der Moment, in dem er unsterblich wurde – im Herzen all jener, die seine Musik lieben und daran glauben, dass sie die Welt verändern kann.