In den Annalen der deutschen Musikgeschichte gibt es Namen, die wie ferne Sterne leuchten – einst hell und strahlend, heute nur noch eine leise Erinnerung am Firmament. Einer dieser Sterne ist Thomas Lück, ein Mann, dessen sanfte Stimme und sonniges Gemüt einst die Herzen von Millionen in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eroberten. Seine Geschichte ist mehr als nur die Biografie eines Schlagersängers; sie ist ein ergreifendes Zeugnis für den unbändigen Willen eines Künstlers, die Stürme des Lebens zu überstehen, und ein Spiegelbild der tiefgreifenden Umwälzungen, die eine ganze Generation von Ostdeutschen nach dem Fall der Mauer erlebte.

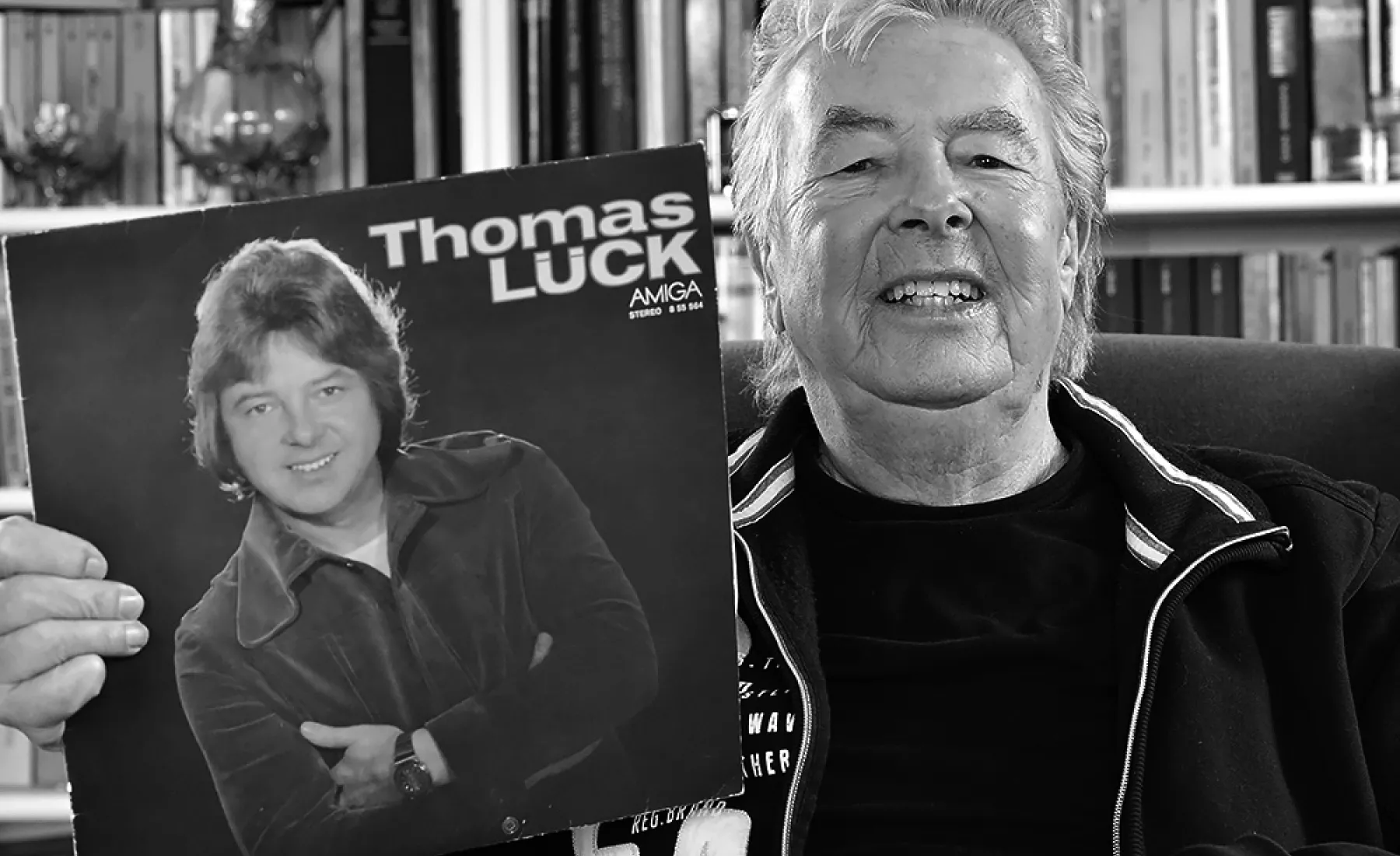

Geboren 1943 im malerischen Dranske auf Rügen, schien Thomas Lücks Weg ins Rampenlicht fast vorbestimmt. In einer Zeit, in der das Leben von staatlichen Vorgaben geprägt war, brachte seine Musik eine Leichtigkeit und einen unerschütterlichen Optimismus, der für viele Menschen zu einem Anker im Alltag wurde. In den 1960er und 70er Jahren avancierte er zu einer festen Größe im DDR-Showgeschäft. Seine Lieder waren keine politischen Manifeste, sondern Oden an die kleinen Freuden des Lebens, an die Liebe und die Hoffnung. Mit Titeln wie „Lass doch bloß den Schlankheitstee“ oder „Wo kommt der Schnee auf dem Kilimandscharo her?“ traf er genau den Nerv des Publikums. Seine freundliche Art und sein jungenhaftes Lächeln machten ihn zu einem allgegenwärtigen Gast in den Wohnzimmern der Nation, einem gern gesehenen Gesicht in Sendungen wie „Ein Kessel Buntes“.

Lück war nicht nur ein Sänger, er war eine Institution. Er verkörperte eine Art von unbeschwertem Sozialismus, der in der offiziellen Propaganda oft fehlte. Er tourte unermüdlich durch das Land, füllte Kulturhäuser und Freilichtbühnen und wurde zum Idol einer Generation, die sich nach Normalität und ein wenig Glamour sehnte. Sein Erfolg war so immens, dass er zu den wenigen Künstlern zählte, die auch im Ausland, insbesondere im sozialistischen Bruderländern, große Erfolge feierten. Er war auf dem Gipfel, ein Star, dessen Glanz unvergänglich schien.

Doch dann kam der 9. November 1989. Die Mauer fiel, und mit ihr brach eine Welt zusammen – nicht nur politisch, sondern auch kulturell. Für viele Westdeutsche war es die Stunde der Freiheit und der Wiedervereinigung. Für Künstler wie Thomas Lück war es der Beginn eines gnadenlosen Überlebenskampfes. Die Bühnen, auf denen er einst gefeiert wurde, verschwanden über Nacht. Die Plattenfirmen, die seine Musik produzierten, wurden abgewickelt. Sein optimistischer Sound, der einst so gefragt war, klang in den Ohren des neuen, gesamtdeutschen Publikums plötzlich fremd und veraltet.

Der Fall von der Spitze war brutal und schmerzhaft. Plötzlich war der gefeierte Star ein Niemand. Die Medien, die ihn einst hofiert hatten, interessierten sich nicht mehr für ihn. Er wurde zum Symbol für das, was viele Ostdeutsche als „Abwicklung“ ihrer Kultur empfanden. Das wohl eindrücklichste und zugleich demütigendste Bild dieser Zeit war Thomas Lück, wie er auf einem Flohmarkt stand und versuchte, seine eigenen Schallplatten zu verkaufen, um über die Runden zu kommen. Ein Mann, der einst Hallen füllte, musste nun um jede Mark feilschen. Dieses Bild brannte sich ins kollektive Gedächtnis ein und wurde zum Sinnbild für das Schicksal unzähliger ostdeutscher Künstler, deren Lebenswerk nach der Wende wertlos schien.

Es wäre leicht gewesen, an diesem Tiefpunkt zu zerbrechen, zu verbittern und aufzugeben. Doch Thomas Lück war ein Kämpfer. Trotz der beruflichen Demütigungen und der persönlichen Enttäuschung weigerte er sich, sich seinem Schicksal zu ergeben. Doch das Schicksal hatte weitere, noch härtere Prüfungen für ihn vorgesehen. In den 1990er Jahren erlitt er zwei Schlaganfälle, die ihn körperlich schwer zeichneten. Seine Gesundheit, einst so robust, wurde zu seinem größten Feind. Wieder stand er vor dem Nichts, doch wieder kämpfte er sich zurück. Mühsam erlangte er seine Sprache und seine Bewegungsfähigkeit zurück, angetrieben von einem unerschütterlichen Willen, nicht als Opfer in Erinnerung zu bleiben.

In dieser schweren Zeit fand er einen alten Weggefährten wieder: den Sänger Andreas Holm. Gemeinsam bildeten sie ein Duo, das an die alten Erfolge anknüpfen sollte. Und für eine Weile gelang es ihnen. Sie tourten durch die kleineren Hallen und Festzelte im Osten Deutschlands und fanden dort ihr altes Publikum wieder – Menschen, die sich wie sie nach einem Stück vertrauter Vergangenheit sehnten. Es war ein bescheideneres Comeback, fernab des großen Glamours früherer Tage, aber es war ein Beweis für Lücks Resilienz. Er hatte sich seinen Platz auf der Bühne zurückerobert, nicht durch die Gnade der neuen Medienlandschaft, sondern durch pure Hartnäckigkeit und die ungebrochene Liebe seiner Fans.

Doch der letzte Kampf, der härteste von allen, stand ihm noch bevor. Es war nicht mehr der Wandel der Zeit oder die Ignoranz der Branche, die ihm zu schaffen machte, sondern sein eigener Körper. Die Diagnose Hautkrebs traf ihn mit voller Wucht. Erneut bewies er unglaublichen Mut, sprach offen über seine Krankheit und versuchte, so lange wie möglich weiterzumachen. Doch im Frühjahr 2019 musste er seine Karriere endgültig beenden. Die Kraft reichte nicht mehr. Wenige Monate später, im Oktober 2019, verstarb Thomas Lück im Alter von 76 Jahren in seinem Haus in Leegebruch bei Berlin.

Sein Tod markierte das Ende einer Ära. Thomas Lück war mehr als nur ein Schlagersänger. Er war ein Chronist seiner Zeit, ein Künstler, der die Höhen und Tiefen der jüngeren deutschen Geschichte am eigenen Leib erfuhr. Seine Lebensgeschichte ist eine Parabel über Ruhm und Vergänglichkeit, über den Schmerz des Verlusts und die Kraft des Wiederaufstehens. Er hat gezeigt, dass der Wert eines Künstlers nicht allein an Chartplatzierungen oder Medienpräsenz gemessen werden kann, sondern an der Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu berühren – auch wenn die Welt um ihn herum zusammenbricht.

Heute, Jahre nach seinem Tod, lebt seine Musik in den Erinnerungen derer weiter, die mit ihr aufgewachsen sind. Seine Lieder mögen für eine jüngere Generation fremd klingen, doch für viele sind sie der Soundtrack ihrer Jugend, eine bittersüße Melodie aus einer versunkenen Welt. Thomas Lück ist nicht vergessen. Er ist ein leiser, aber unüberhörbarer Ton in der Symphonie der deutschen Geschichte – ein Beweis dafür, dass eine Stimme, die einmal die Seele einer Nation berührt hat, niemals ganz verstummt.