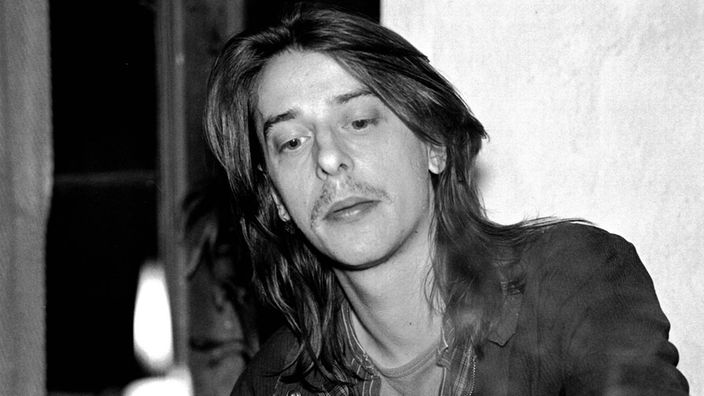

Er steht auf der Bühne, ein fragiler Poet mit einer Stimme, die ganze Hallen zum Beben bringt. Für eine Generation im West-Berlin der 70er und 80er Jahre ist er nicht nur ein Musiker. Er ist ein Versprechen. Rio Reiser, der Mann, der den Soundtrack zur Revolte schrieb, der König der Hausbesetzer, die sanfte Stimme des Aufruhrs. Seine Lieder, von “Macht kaputt, was euch kaputt macht” bis “Keine Macht für niemand”, sind keine bloße Musik; sie sind Parolen, in Stein gemeißelte Manifeste einer Jugend, die gegen das Establishment und die Schatten der Vergangenheit ankämpft.

Er ist ihr Held, ihr unantastbares Symbol für einen Idealismus, der die Welt verändern soll. Doch was passiert, wenn die Revolution, die man selbst entfacht hat, beginnt, ihre eigenen Kinder zu fressen? Wie konnte der Mann, der eine Welt ohne Macht forderte, am Ende selbst so machtlos sein, erdrückt von den Erwartungen ebenjener Bewegung, die er miterschaffen hatte?

Hinter der Fassade des charismatischen Rebellen verbirgt sich eine Tragödie, die lange im Verborgenen gärte. Es ist eine Geschichte von Einsamkeit inmitten jubelnder Massen und von Schulden, die sich auf eine halbe Million Deutsche Mark beliefen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der zerbrach an dem Bild, das man von ihm gemalt hatte.

Das Jahr 1985 markiert den tiefsten Bruch. Rio Reiser tut das Undenkbare. Er löst seine legendäre Band Ton Steine Scherben auf und unterschreibt einen Vertrag bei einem jener kapitalistischen Giganten, die er jahrelang bekämpft hatte. Die Szene schreit auf. “Verräter!”, rufen sie. Sie sehen den Ausverkauf ihrer Ideale, den ultimativen Sündenfall. Aber sie sehen nicht die Wunden. Sie sehen nicht den Mann, der um sein Überleben kämpft.

Dieser angebliche Verrat war in Wahrheit Rio Reisers lautester Schrei. Es war kein Akt der Gier, sondern ein verzweifelter Akt der Befreiung aus einem Gefängnis, das aus Idealen gebaut war. Es war der Moment, in dem er sein Schweigen brach. Er stellte sich nicht hin und nannte die Namen einzelner Personen. Er tat etwas viel Mächtigeres: Er klagte öffentlich jene Systeme an, die ihn fast zerstört hätten. Es sind fünf unversöhnliche Wahrheiten, fünf schmerzhafte Dinge, die dieser König der Rebellen bis zu seinem Tod nie vergeben konnte.

Um diese Tragödie zu verstehen, muss man die schwindelerregende Höhe seines Ruhms begreifen. In den frühen 70er Jahren ist West-Berlin ein Kessel brodelnder Unruhe. Hier, in diesem isolierten Mikrokosmos des Kalten Krieges, findet Reisers Stimme ihren Ursprung. Mit Ton Steine Scherben ist er nicht einfach nur ein Musiker; er ist der Chronist einer zerrissenen Stadt, die Stimme derer, die keine hatten. Ihr Aufstieg ist kometenhaft. “Macht kaputt, was euch kaputt macht” wird 1970 zur Parole einer ganzen Bewegung.

Als 1972 das Doppelalbum “Keine Macht für niemand” erscheint, ist der Titel allein ein politisches Manifest. Jede Zeile, die Rio singt, wird von Tausenden als Evangelium aufgenommen. Er ist der “König von Deutschland”, lange bevor er dieses Lied als ironischen Popsong schreibt. Damals ist er es im Ernst – der unbestrittene, aber unwillige Monarch der Hausbesetzerszene. Wenn Rio Reiser singt, hört Deutschland zu.

Die Medien nennen ihn ein Sprachrohr, einen intellektuellen Anführer. Das Publikum sieht in ihm einen Erlöser, einen großen Bruder, der ihre Wut und ihre Sehnsucht in Poesie verwandelt. Jedes Konzert ist eine Messe, eine kollektive Erfahrung von Kraft in einem Land, das noch immer mit seiner Identität ringt.

Doch dieser Status als Ikone hat einen furchtbaren Preis. Das Idealbild, das die Öffentlichkeit von ihm malt, ist das eines reinen, unangepassten Heiligen, eines Mannes, der über den niederen Dingen wie Geld oder Kommerz steht. Sie sehen den Propheten, aber sie vergessen den Menschen. Hier, auf dem absoluten Gipfel seines Einflusses, beginnt die Falle zuzuschnappen.

Während das Publikum in Reiser den unbestechlichen Propheten sieht, beginnt hinter den Kulissen ein ungleicher Kampf. Die dunkle Seite seines Ruhms ist kein Skandal, sondern der Würgegriff des eigenen Ideals. Das System, das ihn ausbeutet, trägt keine Nadelstreifenanzüge; es trägt die Kluft der Revolution. Rio Reiser ist gefangen in einem ungeschriebenen Vertrag mit der Bewegung, der ihm alles abverlangt, aber nichts zurückgibt.

Der erste Artikel dieses Vertrags lautet: Kunst muss umsonst sein. Die Band spielt unzählige Solidaritätskonzerte, Benefizveranstaltungen für besetzte Häuser und politische Initiativen. Sie sind die musikalische Feuerwehr der linken Szene. Doch dieser Idealismus hat einen Preis, den nur die Band bezahlt.

Die Fans, die ihn als König feiern, sind dieselben, die es als Verrat ansehen, wenn die Band versucht, Eintrittsgelder zu verlangen. Es gibt Berichte über Konzerte, bei denen Fans die Kassenhäuschen stürmen oder die Bandmitglieder als “Kommerzschweine” beschimpfen, weil sie es wagen, von ihrer Kunst leben zu wollen. Rio Reiser ist das Eigentum der Bewegung geworden. Er hat keine Autonomie mehr. Ein Symbol hat keine privaten Bedürfnisse und darf keine Schwäche zeigen.

Der Kontrast zwischen dem öffentlichen Bild und der privaten Realität ist brutal. Auf der Bühne fordert er das System heraus; abseits der Bühne weiß er nicht, wie er die Stromrechnung bezahlen soll. Die Bewegung, die ihn angeblich liebt, schützt ihn nicht. Sie saugt ihn aus. Jeder Applaus ist eine Forderung nach mehr kostenloser Hingabe. Dieser Verrat durch die eigenen Leute ist die tiefste Wunde.

Die Tragödie ist kein plötzlicher Skandal, sondern ein schleichendes Gift. 1985 gipfelt es in der Katastrophe: Die Band Ton Steine Scherben ist bankrott. Eine halbe Million Deutsche Mark an Schulden. Ein unvorstellbarer Betrag für Künstler, die nie gelernt hatten, in ökonomischen Kategorien zu denken. Dieser Bankrott ist das unvermeidliche Ende eines Systems, das auf reiner Selbstausbeutung basiert. Die unbezahlten Rechnungen sind der physische Beweis für die tausenden von kostenlosen Konzerten.

Die Reaktion der Öffentlichkeit ist verheerend. Kein Mitgefühl. Stattdessen Hohn und kalte Gleichgültigkeit. Die linke Szene, für die sie alles geopfert hatten, wendet sich ab. Einige sehen den Bankrott als logische Konsequenz ihres unprofessionellen Verhaltens, nicht als Ergebnis jahrelanger Aufopferung.

Für Rio Reiser zerbricht eine Illusion. Er fühlt sich nicht nur im Stich gelassen, sondern verraten. Die Bewegung, die sein Leben war, hat ihn fallen gelassen. Die Band zieht sich auf ihren Bauernhof in Fresenhagen zurück. Doch die Isolation ist kein Schutz; sie ist ein Gefängnis aus Schulden und Vorwürfen. Am 20. August 1985 verkünden sie offiziell ihre Auflösung. Rio Reiser steht vor den Trümmern seiner Existenz.

Im Alter von 35 Jahren trifft er die Entscheidung, die sein Erbe für immer definieren wird. Er unterschreibt den Plattenvertrag bei der CBS. Für die Außenwelt ist dies der ultimative Verrat. Für Rio Reiser ist es der einzige Weg, das Schweigen zu brechen und die Kontrolle über seine eigene Geschichte zurückzugewinnen.

Dieser Vertrag ist seine öffentliche Anklageschrift gegen die fünf unversöhnlichen Dinge, die ihn in den Ruin getrieben hatten.

Das Erste, dem er nicht verzieh, war die ausbeuterische Liebe der Szene. Jenes linke Ideal, das ihn zum König krönte, aber verlangte, dass er umsonst regiert. Er klagte die Heuchelei an, die ihn als Verräter beschimpfte, nur weil er versuchte, von seiner Kunst zu leben, während seine Ankläger in ihren warmen Wohnungen saßen.

Das Zweite war die erdrückende Last der eigenen Naivität. Er verzieh sich selbst nicht den Glauben, man könne die Welt mit Luft und Liebe verändern, während die Realität in Form von unbezahlten Rechnungen an die Tür klopfte.

Das Dritte war die ignorante Arroganz der deutschen Musikindustrie. Er klagte ein System an, das jahrelang seine tiefgründige Poesie ignoriert und stattdessen den seichten, oberflächlichen Schlager mit Millionen gefüttert hatte.

Das Vierte war die kalte Gleichgültigkeit seiner angeblichen Weggefährten. Jene, die ihn fallen ließen, als die halbe Million Mark Schulden schwerer wog als all die Hymnen, die er ihnen geschenkt hatte.

Und das Fünfte, vielleicht das Schmerzhafteste, war die tiefe persönliche Isolation. Er klagte die Einsamkeit an, die es bedeutet, ein Symbol statt ein Mensch zu sein. Ein Außenseiter, dessen wahre Sehnsüchte – auch als offen homosexueller Mann – hinter der Fassade des Rebellen verborgen blieben.

Die Reaktionen sind brutal. Die linke Presse überschüttet ihn mit Häme. Doch Rio Reiser ist nicht länger ihr Gefangener. Mit Hits wie “König von Deutschland” und “Junimond” nimmt er sich das Recht, Pop zu machen, Geld zu verdienen und vor allem: zu überleben. Es ist seine späte, laute Rache.

Die Geschichte von Rio Reiser ist nicht nur die Chronik eines deutschen Rebellen. Sie ist eine universelle Parabel über den wahren Preis des Idealismus und die Verantwortung, die wir für unsere Ikonen tragen. Hinter jedem Symbol, das wir erschaffen, steckt ein Mensch, der atmet, fühlt und zerbrechen kann.

Seine späte Popkarriere war kein Verrat; es war ein Überlebensakt. Sie ist eine Mahnung an eine Industrie, die oft vergisst, dass sie mit Seelen handelt, nicht nur mit Produkten. Die Tragödie von Rio Reiser ist die Tragödie unzähliger Künstler, die zwischen den Erwartungen des Publikums und der Notwendigkeit des eigenen Überlebens zerrieben werden.

Heute hören wir seine Lieder, sowohl die rebellischen als auch die kommerziellen, mit einem anderen Ohr. Wir hören den Schmerz, den Trotz und den unbändigen Wunsch, gehört zu werden. Rio Reisers Leben zwingt uns, genauer hinzusehen und die Menschen hinter den Symbolen zu schützen. Er selbst fasste seinen Kampf vielleicht am besten in einem seiner späten Lieder zusammen, einem Satz, der wie sein wahres Vermächtnis klingt: “Ich will nicht König von Deutschland sein.”