“Drama pur im deutschen Parlament: Ali Weidel attackiert SPD, Grüne und Linke frontal wegen Mord, Antifa und Arbeitsplatz-Krise – Julia Klöckner verliert die Kontrolle, AfD verlässt geschlossen den Saal, und Lars Klingbeil feiert eine Munitionsfabrik als Triumph!”

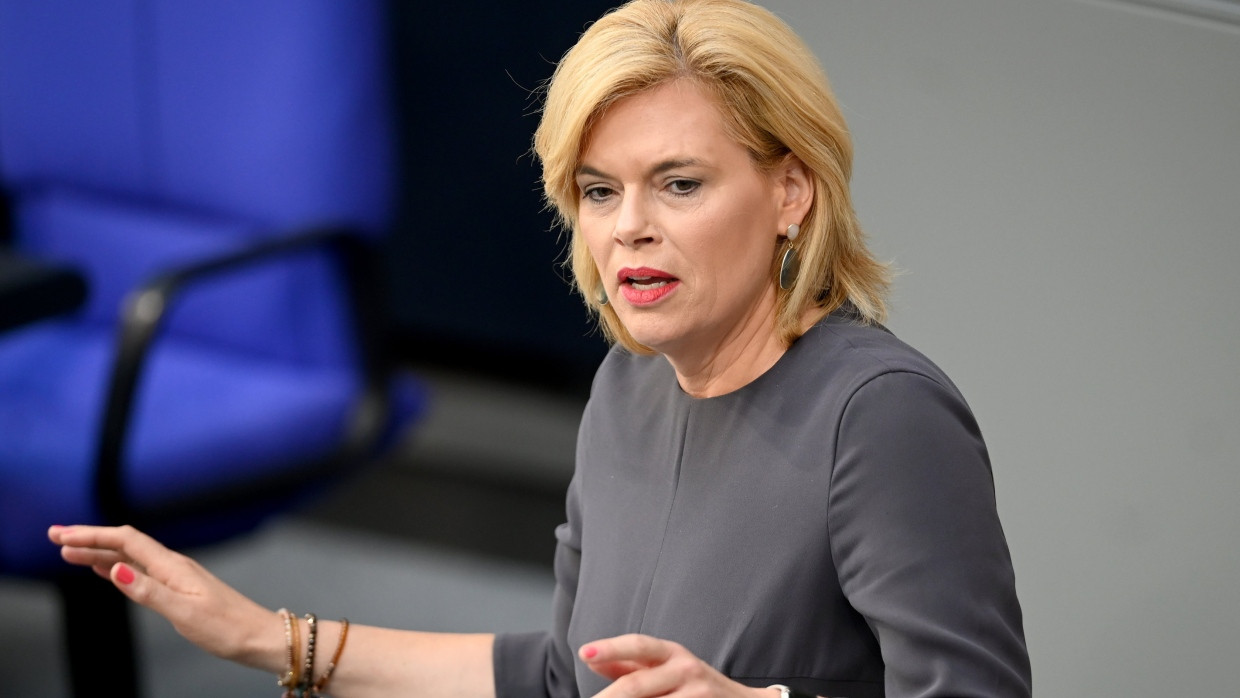

Am 24. September 2025 ereignete sich im Bundestag ein Ereignis, das die politische Landschaft Deutschlands kurzfristig erschütterte. Während der Generaldebatte stürmte die AfD-Fraktion den Plenarsaal, nachdem ihre Vorsitzende, Alice Weidel, eine Rede gehalten hatte, die für erhebliche Kontroversen sorgte. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner geriet dabei sichtlich aus der Fassung, da die Situation eskalierte und die Ordnung im Saal zeitweise außer Kontrolle geriet. Der Vorfall löste in der politischen Öffentlichkeit und in den Medien umfangreiche Diskussionen über politische Kommunikation, Machtstrukturen und den Umgang mit Extremsituationen im Parlament aus.

Alice Weidel sprach in ihrer Rede über den Mord an Charlie Kirk, einem rechtskonservativen US-Aktivisten. Sie kritisierte die Reaktionen linker Parteien, darunter SPD, Grüne und Linke, die auf diesen Mord mit Spott oder hämischen Kommentaren reagiert hätten. Ihrer Ansicht nach offenbare dies eine alarmierende Toleranz gegenüber politischer Gewalt. Weidel ging sogar so weit, einzelne Abgeordnete beim Namen zu nennen, darunter Finanzminister Lars Klingbeil, und warf ihnen eine Nähe zur Antifa vor. Dies führte zu lautstarken Zwischenrufen aus dem Plenum, besonders von linken Abgeordneten, die die Vorwürfe als überzogen empfanden.

Bundestagspräsidentin Klöckner reagierte darauf mit einer offiziellen Rüge gegenüber Weidel, in der sie betonte, dass es nicht zulässig sei, Abgeordneten pauschal Gewaltbereitschaft oder Sympathien für Extremismus zu unterstellen. Zusätzlich erhielt der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner einen Ordnungsruf, nachdem er lautstark gegen die Rüge protestiert hatte. Die Stimmung im Plenum war angespannt und emotional aufgeladen, was die Dynamik der Debatte noch verstärkte.

Die AfD-Fraktion entschied sich daraufhin, geschlossen den Saal zu verlassen. Dieser kollektive Abgang wurde als klarer Protest gegen Klöckners Entscheidung gewertet und zeigte die Polarisierung innerhalb des Bundestages. Während die AfD den Saal verließ, hielt Finanzminister Lars Klingbeil seine Rede zum Bundeshaushalt 2026, in der er unter anderem Investitionen für Wachstum und Gerechtigkeit ankündigte. Klingbeil erwähnte zudem die Eröffnung einer Munitionsfabrik in Unterlüß, was innerhalb der AfD als provokativ angesehen wurde, da in dieser Rede die Prioritäten der Regierung kritisiert wurden.

Alexander Espondiller, ein AfD-Abgeordneter, blieb im Saal und nutzte die Gelegenheit, um Klingbeil und die Regierung scharf zu kritisieren. Er wies auf die wirtschaftliche Lage Deutschlands hin, die unter anderem durch hohe Energiepreise, steigende Lohnnebenkosten, hohe Steuern und Bürokratie belastet sei. Außerdem kritisierte er die massiven Arbeitsplatzkürzungen bei Bosch, die insbesondere die Automobil- und Zulieferindustrie betreffen, und betonte, dass die Wirtschaft ohne Reformen nicht konkurrenzfähig bleiben könne. Er forderte eine restrukturierte Politik, die Deutschland für den internationalen Wettbewerb fit macht, und setzte sich für eine konsequente Reform der Verwaltung ein.

In der anschließenden Debatte wurde deutlich, dass die AfD den Boikott als Zeichen von Rückgrat und politischem Protest verstand. Die Reaktionen in sozialen Netzwerken, insbesondere auf Plattformen wie X, zeigten, dass viele Bürger die Kritik der AfD nachvollziehen konnten, insbesondere die Kritik an Steuerpolitik, Bürokratie und wirtschaftlicher Überregulierung. Die AfD nutzte die Situation, um ihre Position als Opposition zu stärken und auf die Missstände hinzuweisen, die ihrer Meinung nach von der aktuellen Regierung nicht ausreichend adressiert werden.

Zusätzlich äußerte sich Sebastian Vorburg kritisch über die Reformpolitik der Regierung und wies auf strukturelle Probleme hin, die bereits vor Beginn des sogenannten „Herbstes der Reformen“ offensichtlich waren. Er betonte die finanzielle Belastung der Kommunen, die Kürzungen in sozialen Bereichen und die steigenden Sozialausgaben, die dazu führten, dass öffentliche Einrichtungen wie Bibliotheken oder Schwimmbäder nicht mehr ausreichend betrieben werden können. Vorburg kritisierte zudem die zu späte Reaktion der Behörden auf Missstände in der Sozialverwaltung, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, wo mafiöse Strukturen entdeckt wurden, die Missbrauch von Sozialleistungen ermöglichten.

Die Rede und der anschließende Saalsturm zeigen exemplarisch die Spannungen zwischen den politischen Lagern in Deutschland und verdeutlichen die zunehmende Polarisierung innerhalb des Bundestages. Sie werfen Fragen auf über den Umgang mit Extremismusvorwürfen, den Respekt vor parlamentarischer Ordnung und die Verantwortung der Abgeordneten, sowohl öffentliche Debatten als auch interne Konflikte professionell zu führen.

Insgesamt illustriert dieser Vorfall die Herausforderungen der politischen Kommunikation in einem polarisierten Umfeld. Er zeigt, dass Debatten im Bundestag nicht nur durch Argumente, sondern auch durch Inszenierung, Protestaktionen und mediale Aufmerksamkeit beeinflusst werden. Während die AfD ihre Aktion als politischen Ausdruck von Widerstand gegen wahrgenommene Ungerechtigkeit verstand, müssen Parlamente insgesamt Wege finden, wie kontroverse Diskussionen zivilisiert und konstruktiv geführt werden können, ohne dass die parlamentarische Ordnung gefährdet wird.

Der Vorfall verdeutlicht auch die Rolle der Medien und der sozialen Netzwerke, die solche Ereignisse verstärken und national wie international für Aufmerksamkeit sorgen. Die öffentliche Wahrnehmung der Debatte hängt stark von der medialen Darstellung ab, wodurch politische Akteure sowohl Chancen als auch Risiken haben, ihre Positionen zu kommunizieren. Die Reaktionen zeigen zudem, dass Bürger zunehmend kritischer auf politische Entscheidungen und Prioritäten achten, insbesondere wenn sie wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Fragen betreffen.

Abschließend lässt sich sagen, dass der Saalsturm der AfD-Fraktion am 24. September 2025 ein deutliches Signal für Unzufriedenheit und Protest im Bundestag war. Er verdeutlicht die Spannungsfelder, in denen sich heutige Parlamente bewegen: zwischen öffentlicher Repräsentation, politischem Protest und der Verantwortung, konstruktive Politik zu gestalten. Die Debatte zeigt, dass politische Verantwortung, Medienpräsenz und strategisches Handeln eng miteinander verknüpft sind und dass Entscheidungen und Aussagen im Plenum weitreichende Konsequenzen haben können.