„Vom Lachen zum Nachdenken: Hallervorden meldet sich mit scharfer Kri-tik zurück“

Dieter Hallervorden, der über Jahrzehnte hinweg als „Didi“ Millionen von Menschen zum Lachen brachte, zeigt sich heute von einer Seite, die viele überraschen dürfte: als scharfzüngiger, kritischer und zutiefst besorgter Beobachter unserer Gesellschaft. In einer Zeit, in der Polarisierung, Oberflächlichkeit und eine zunehmende Verrohung des öffentlichen Tons das Klima prägen, erhebt Hallervorden seine Stimme – klarer, kompromissloser und eindringlicher als je zuvor. Er ist längst nicht mehr nur der Komiker, sondern ein Chronist gesellschaftlicher Fehlentwicklungen, ein Mahner, der den Finger auf wunde Punkte legt, die andere lieber ignorieren würden.

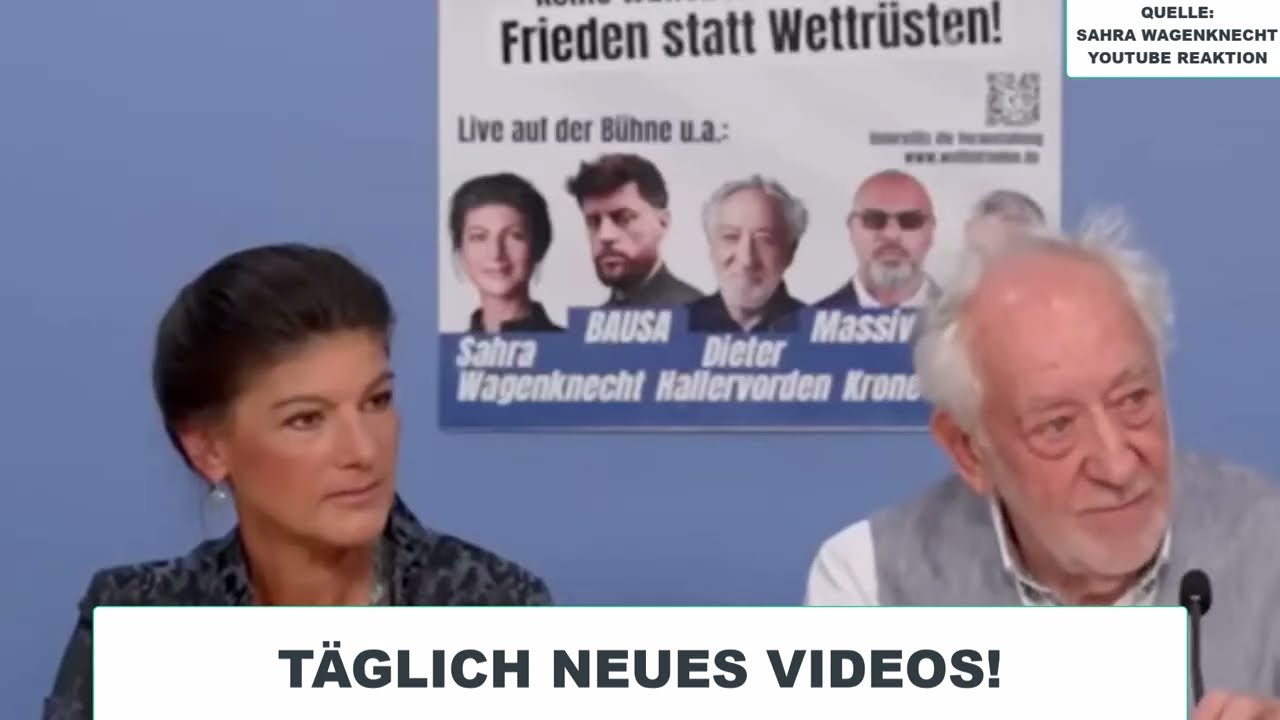

In einem Statement, das in den sozialen Medien enorme Aufmerksamkeit erregt, kritisiert Hallervorden eine politische und gesellschaftliche Kultur, die seiner Ansicht nach den Respekt vor Differenzierung und echter Debatte verloren hat. Sein zentraler Vorwurf: Wer abweicht, wird schnell diskreditiert oder lächerlich gemacht. „Anstatt Argumente auszutauschen, werden Menschen abgestempelt“, klagt er. Eine perfide Taktik, die Diskussionen abwürgt, bevor sie überhaupt beginnen. Für Hallervorden ist das ein gefährliches Zeichen, weil damit die Grundlage einer lebendigen Demokratie – die Meinungsvielfalt – schleichend erodiert.

Er spricht aus, was viele empfinden, sich aber nicht zu äußern trauen: Dass die Gesellschaft zu sehr dazu neigt, Schwarz-Weiß-Denken zu kultivieren. Komplexe Fragen werden vereinfacht, kritische Stimmen vorschnell in Schubladen gesteckt. Damit geht die Fähigkeit verloren, Probleme ganzheitlich zu betrachten. Hallervorden fordert, den Mut wiederzufinden, unbequeme Wahrheiten auszusprechen und Kontroversen nicht als Bedrohung, sondern als Chance für Fortschritt zu begreifen.

Seine Kritik ist kein abgehobenes Gerede. Sie ist durchzogen von echter Empathie für die Menschen, die im Schatten politischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen zu kurz kommen. Hallervorden erinnert daran, dass hinter jeder Schlagzeile Individuen stehen – mit Hoffnungen, Sorgen, Niederlagen und Träumen. „Wir brauchen mehr Worte, weniger Abwertung. Mehr Zuhören, weniger Abblocken“, betont er. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für Dialog, für die Kunst des Verstehens und für den Mut zur Brücke, wo andere Mauern bauen.

Dass er heute so spricht, ist kein Zufall, sondern tief in seiner Biografie verwurzelt. Schon als junger Mann in der DDR weigerte er sich, blind Autoritäten zu folgen. Seine Haltung war unbequem, brachte ihm Nachteile ein – und machte doch deutlich, dass er sich keinem System unterwerfen wollte, das er als falsch empfand. Diese Konsequenz hat ihn nie verlassen. Hallervorden passt sich nicht an, er bleibt ein Fels in der Brandung gegen den Strom der Beliebigkeit.

Mit Blick auf die politische Landschaft verbindet er seine Kritik mit Hoffnung: Hoffnung auf eine neue Kultur des Miteinanders, die nicht von Schlagworten, sondern von echter Auseinandersetzung geprägt ist. Hoffnung auf mehr soziale Gerechtigkeit und einen Umgangston, der nicht ausgrenzt, sondern integriert. Für ihn ist es höchste Zeit, dass politische Kräfte wieder die Bedürfnisse der Menschen über taktisches Kalkül stellen.

Hallervordens Appell ist mehr als die Meinung eines prominenten Künstlers. Er ist Ausdruck einer tiefen gesellschaftlichen Verunsicherung – und zugleich ein Ruf nach Rückbesinnung auf die Werte, die das Zusammenleben tragen: Menschlichkeit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein. In einer Zeit lauter und schriller Stimmen ist die ruhige, klare Stimme der Vernunft, wie die von Hallervorden, wichtiger denn je. Er hat uns einst zum Lachen gebracht – heute zwingt er uns zum Nachdenken. Vielleicht ist das seine wichtigste Rolle überhaupt.