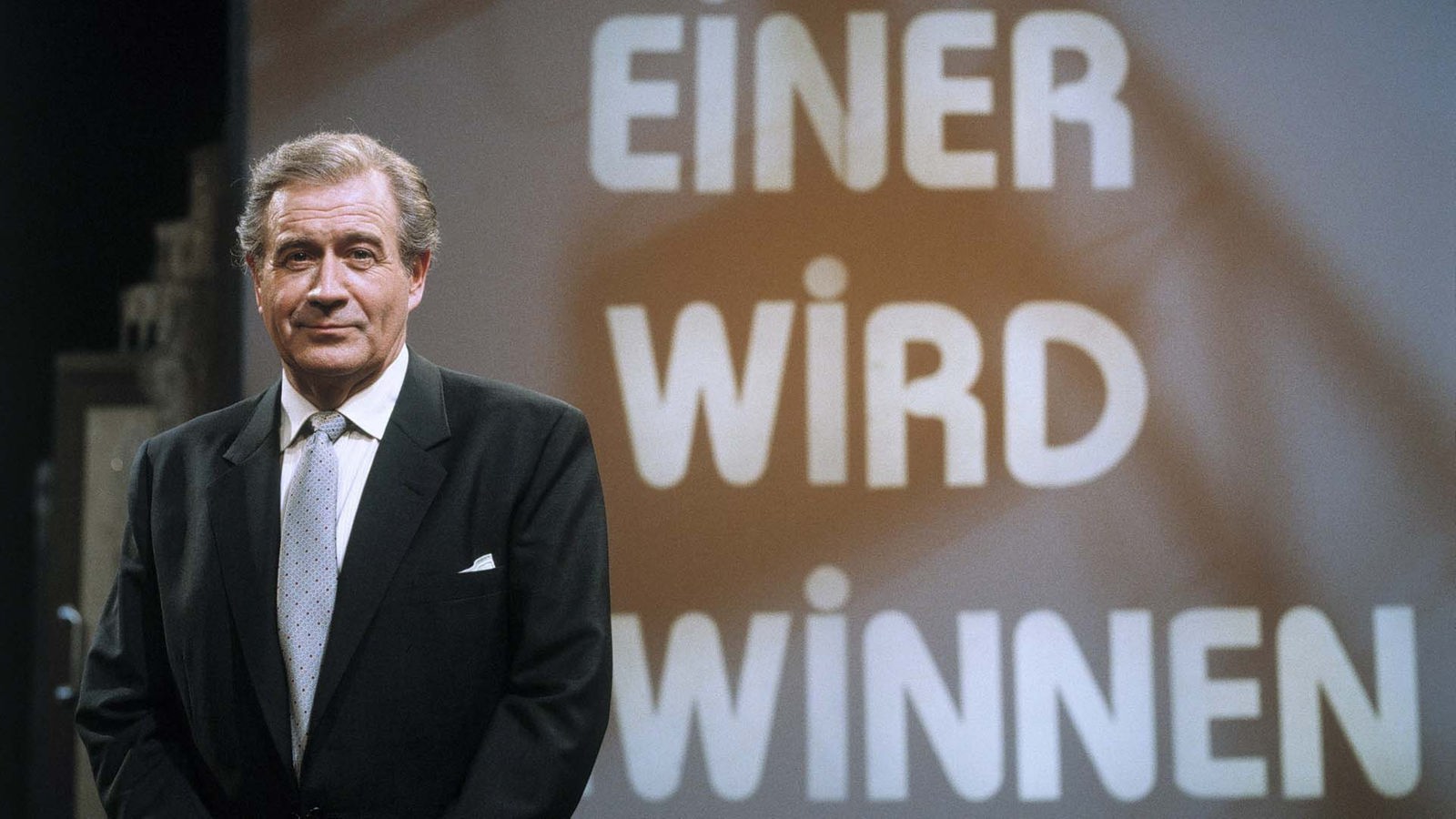

Hans-Joachim Kulenkampff, oder einfach „Kuli“, war über Jahrzehnte hinweg das unangefochtene, strahlende Symbol des deutschen Samstagabends. Mit seinem unverwechselbaren, verschmitzten Grinsen, dem tadellosen Anzug und einer Eleganz, die sowohl europäisch als auch nahbar wirkte, führte er Millionen Menschen durch die schweren Jahre des Wiederaufbaus und der Teilung. Er war mehr als nur ein Quizmaster; er war der vertraute Freund, der in der geteilten Bundesrepublik das Gefühl vermittelte, dass die Welt wieder in Ordnung kommen würde. Seine Show, „Einer wird gewinnen!“ (EWG), erreichte in den 1960er Jahren Einschaltquoten von bis zu 90 Prozent und wurde zu einem kulturellen Phänomen, einem wöchentlichen Ritual des gemeinsamen Lachens und Lernens.

Doch hinter dieser makellosen Fassade, hinter dem Gentleman-Image, das er mit chirurgischer Präzision pflegte, verbarg sich ein Leben, das von so tiefen und schmerzhaften Wunden gezeichnet war, dass sie beinahe unerträglich scheinen. Kulenkampff trug die Narben des Krieges und das unaussprechliche Trauma eines verlorenen Kindes wie unsichtbare Gewichte in seinem Inneren. Er war ein Meister der Verdrängung, der seine tiefste Trauer in Humor und unerbittliche Professionalität kanalisierte. Seine Geschichte ist die tragische Chronik eines Mannes, der eine ganze Nation tröstete, während er sich selbst den Trost verweigerte.

Die Narben von Schnee und Stahl: Kulenkampffs Trauma an der Ostfront

Die Wurzeln dieses inneren Kampfes reichen zurück in die grausamste Zeit der deutschen Geschichte. Hans-Joachim Erwin Kulenkampff stammte aus einer tief verwurzelten Bremer Kaufmannsfamilie, in der Kultur und Tradition großgeschrieben wurden. Sein Traum war die Bühne. Er machte 1939 das Abitur und wurde an der renommierten Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin angenommen. Doch diese künstlerischen Hoffnungen zerplatzten jäh, als er 1941 zur Wehrmacht eingezogen und an die erbarmungslose Ostfront geschickt wurde.

Was der 20-jährige Kulenkampff dort erlebte, war ein Albtraum aus Kälte, Blut und Verzweiflung. Der Winter 1941/42 war einer der härtesten in der Geschichte. Die Temperaturen sanken auf unter minus 30 Grad. Die mangelhafte Ausrüstung, die eingefrorenen Nachschubwege – all das führte zu Zuständen, die menschliches Leid auf eine neue Stufe hoben. Kulenkampff erlitt derart schwere Erfrierungen an den Füßen, dass seine Zehen abstarben, schwarz wurden. Ohne ärztliche Hilfe, im Angesicht des drohenden Todes durch Wundbrand, griff der junge Mann zum Taschenmesser und amputierte sich vier eigene Zehen – ein Akt der verzweifelten Selbsthilfe, der seine unbändige Willenskraft und seinen Überlebensinstinkt zeigte.

Jeden Morgen wachte er zwischen den steif gefrorenen Leichen seiner Kameraden auf, deren Leben die Kälte ausgelöscht hatte. Diese stummen Statuen des Schreckens prägten sein Inneres. Er kehrte nicht als derselbe Mensch zurück. Die Erinnerungen an den Krieg, an den Morast und das Heulen der Artillerie, wurden in einer inneren Kiste weggeschlossen, die er fast nie wieder öffnen sollte. Doch die Angst, die Albträume und der unerschütterliche Zwang zur Kontrolle – all das blieb und bildete den dunklen Untergrund für seine spätere strahlende Karriere.

Vom Morast zum Rampenlicht: Geburt einer Legende

Nach Kriegsende und kurzer britischer Kriegsgefangenschaft stand Kulenkampff schnell wieder auf den Brettern, die ihm die Welt bedeuteten. Er spielte am Kleinen Theater im Zoo in Frankfurt, brachte seinen Schmerz und seine Intensität in Rollen wie den General Harras in „Des Teufels General“ ein. Das Theater war seine Therapie, aber es reichte nicht, um die 1946 mit der Österreicherin Gertraut „Traudel“ Schwarz gegründete Familie zu ernähren.

Der Weg führte ihn zum Hörfunk. Als Ansager beim Hessischen Rundfunk fand seine gebildete, warme und leicht verschmitzte Stimme sofort ein Publikum. 1953 wagte er den entscheidenden Sprung ins junge Medium Fernsehen mit der Quizshow „Wer gegen wen“. Er wurde über Nacht zur Sensation. Kulenkampff verkörperte, was das junge Westdeutschland suchte: Eleganz, Würde und Humor. Er war der Antityp zum autoritären Kommandoton der Vergangenheit, ein Gentleman, der Respekt vermittelte. Sein Erfolg manifestierte sich in Filmkomödien wie „Immer die Radfahrer“ und der Rolle als Werbegesicht für Stanwell-Pfeifentabak, stets mit dem berühmten Slogan: „Drei Dinge braucht der Mann: Feuer, Pfeife, Stanwell.“

Der endgültige Durchbruch kam 1964 mit „Einer wird gewinnen!“. Die Sendung war eine intellektuelle Festivität, eine Show, die Wissen feierte. Kuli führte mit fairer, väterlicher Hand. Er machte niemanden lächerlich, selbst wenn Fehler passierten, und vermittelte den Zuschauern das Gefühl, Teil einer klugen, warmherzigen Gemeinschaft zu sein. Er wurde zum Fixpunkt am Samstagabend, die Verkörperung des westdeutschen Aufstiegs und der Sehnsucht nach Normalität.

Die unvorstellbare Stille: Die Tragödie von Ulm 1957

Doch just in dem Moment, als Kulenkampff zum Liebling der Nation aufstieg und das Licht der Scheinwerfer am hellsten strahlte, schlug das Schicksal mit einer Grausamkeit zu, die sein Leben unwiderruflich zerbrach.

Es war der 12. Juli 1957. Kulenkampffs Frau Traudel war mit den Kindern, der Tochter Merle und dem vierjährigen Sohn Till – liebevoll „Burli“ genannt – auf dem Weg von den Sommerferien in Österreich zurück nach Hause. Auf einer Straße bei Ulm zwang ein auf die Fahrspur geratener Lastwagen Traudel zum abrupten Ausweichen. Der Wagen überschlug sich und stürzte in einen Graben. Traudel und Merle überlebten schwer verletzt. Doch der vierjährige Till, der helle, goldhaarige Junge, wurde aus dem Rücksitz geschleudert und starb auf der Stelle. Kurz vor dem Aufprall hatte er seiner Mutter noch zugerufen: „Ich habe euch lieb.“

Die Ankunft des Vaters im Krankenhaus, seine benommene Fassungslosigkeit angesichts des Todes seines Sohnes, markierte den Beginn einer jahrzehntelangen, eisernen Verdrängung. Kulenkampff, der Mann, der in den schwierigsten Zeiten des Krieges überlebt hatte, fand keinen Weg, mit diesem zivilen, sinnlosen Verlust umzugehen.

Er reagierte, indem er sich in die Arbeit stürzte, in eine beinahe besessene Professionalität. Und er verordnete seiner Familie ein tiefes, unheiliges Schweigen. Tills Name durfte im Haus Kulenkampff nie wieder ausgesprochen werden. Er blieb ein Tabu, konserviert in Fotos, aber verbannt aus dem Alltag.

Dieses Schweigen legte sich wie eine unsichtbare Wolke über die Familie. Merle wuchs mit der traumatischen Erinnerung an das Unglück auf, an den Moment, in dem ihre Kindheit endete. Zwei Jahre später wurde ein weiterer Sohn, Kai, geboren. Er wuchs mit der schweren Bürde auf, unbewusst der „Ersatz“ für den verlorenen Burli zu sein, seine Erfolge immer gemessen am Schatten eines Bruders, den er nie kennenlernen durfte. Deutschland sah den lächelnden, souveränen Moderator, aber niemand sah den Vater, der allein im Stillen weinte, nachdem die Kameras ausgeschaltet waren. Er musste lächeln, um die Illusion der heilen Welt für eine ganze Nation aufrechtzuerhalten, selbst wenn seine eigene Welt in Trümmern lag.

Die eiserne Maske und der Preis des Ruhms

Kulenkampffs Perfektionismus war legendär und notwendig. Er schrieb viele seiner Moderationstexte selbst, kontrollierte jedes Detail. Doch die Tragödie hatte ihn verändert. Er wurde überaus beschützend, manchmal streng und misstrauisch. Sein Umgang mit dem Krieg wurde zu schwarzem Humor; er scherzte, Wodka sei der einzige Grund, Russland nicht zu bereuen. Doch er floh aus dem Raum, sobald ein ernster Kriegsfilm im Fernsehen lief – die Albträume verlangten ihren Tribut.

Sein öffentliches Bild war die perfekte Rüstung. Die Deutschen liebten ihn, weil er ihnen die Gewissheit gab, dass man klug, kultiviert und gleichzeitig sanft sein konnte. Er stellte Kandidaten nicht bloß, er erhob die Güte über den Spott, selbst wenn es die Quote gefordert hätte. Er war der Prototyp des moralischen Kompasses.

Doch das Festhalten an der Fassade hatte seinen Preis. Seine Tochter Merle beschrieb später, wie streng er sein konnte, wie er wollte, dass sie für immer sein einziges Ideal bliebe. Tills Tod hatte ihn dauerhaft misstrauisch und eifersüchtig gemacht. Jahrzehnte später wich er immer noch jedem ernsthaften Gespräch über diese Nacht im Jahr 1957 aus. Hans-Joachim Kulenkampffs größte Leistung war es vielleicht, das Unterhaltsamste und Würdevollste auszustrahlen, während er sein eigenes unausgesprochenes Dunkel trug. Er wurde zum Symbol eines Landes, das nach dem Krieg wieder aufbauen wollte und das die schreckliche Vergangenheit gerne unter den Teppich kehrte – er schenkte ihnen die Illusion der Leichtigkeit.

Der Abschied des Gentleman: Letzte Vorhänge und späte Einsicht

Mit dem Wandel der Zeiten im Fernsehen der späten 1980er Jahre begann Kulenkampffs Stern zu sinken. 1987 nahm er Abschied von EWG. Er versuchte Comebacks, die jedoch nicht an seine früheren Erfolge anknüpfen konnten. Seine Quizshow „Der Große Preis“ beim ZDF blieb hinter den Erwartungen zurück; bei einer Bildungsquizshow 1997 versagte der Funke ganz. Der Perfektionist empfand die niedrigen Quoten als persönliche Demütigung und Scheitern.

Ein leiseres Vermächtnis hinterließ er jedoch mit seinen „Nachtgedanken“ (1985–1990), in denen er vor Sendeschluss der ARD philosophische und literarische Gedanken vorlas. Fast 2000 Folgen schenkten Deutschland einen ruhigen, nachdenklichen Abschluss – ein letztes Gute Nacht von einem vertrauten Freund.

Seinen letzten und härtesten Kampf musste Kulenkampff im Jahr 1998 bestehen. Nach Monaten nagender Symptome erhielt er die Diagnose: Fortgeschrittener Bauchspeicheldrüsenkrebs. Für einen Mann, der sein ganzes Leben kontrolliert hatte, vom Skript bis zum Scheinwerferlicht, war dies ein grausamer Schlag.

Er wählte keinen öffentlichen Abschied, keine tränenreichen Talkshow-Auftritte. Er zog sich leise zurück, schloss den Vorhang sanft. Er litt unter ständigen Schmerzen und magerte rapide ab. Dies empfand er als die ultimative Demütigung: Er, der stets die Stärke und Eleganz geschützt hatte, war nun eine zerbrechliche Hülle.

Er zog sich nach Seeham in Österreich zurück, wo er inmitten von Seen und Bergen Ruhe fand. In den letzten Wochen seines Lebens, als der Tod so nah war, öffneten sich endlich die verschlossenen Kammern in seinem Inneren. Er sprach mehr mit Merle und Kai über ihren verlorenen Bruder Till, als in all den Jahren zuvor. Er gestand die unbändige Trauer ein, die er so lange verdrängt hatte. Es war eine letzte, späte Versöhnung mit seinen eigenen Wunden.

Am 14. August 1998 starb Hans-Joachim Kulenkampff im Alter von 77 Jahren im Kreis seiner Familie. Seine Urne wurde auf dem Friedhof der Wallfahrtskirche Frauenstein in Oberösterreich beigesetzt, ein stiller Ort, der die Ruhe widerspiegelte, die er in seinen letzten Jahren so sehr gesucht hatte.

Kulenkampffs Vermächtnis ist nicht nur das des Moderators, sondern das eines stillen, mitfühlenden Zeugen des menschlichen Ringens um Heilung. Er zeigte einem Land, das sich nach Diktatur und Trümmern wieder aufrichtete, dass Wissen und Empathie auf derselben Bühne Platz hatten. Er war der Mann, der lachte, damit andere nicht weinen mussten, derjenige, der Trost spendete, während er sein eigenes, großes Unglück in sich trug. Deshalb bleibt „Kuli“ auch heute ein Fixpunkt – das ewige Lächeln, das die Nation liebte, eine schmerzhafte Erinnerung daran, wie viel Hoffnung eine einzige würdevolle Stimme tragen kann, selbst wenn der Mensch dahinter leise zerbricht.