Es liest sich wie ein Drehbuch, das selbst Hollywood als zu dramatisch abgetan hätte: Eine der größten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts, aufgebaut auf einem Fundament aus Skandalen, Bigamie-Vorwürfen, Exil und einer schockierenden Ohrfeige in 10.000 Metern Höhe. Die Romanze zwischen Sophia Loren, dem Inbegriff italienischer Sinnlichkeit, und Carlo Ponti, dem mächtigen Produzenten, war nie ein einfaches Märchen. Es war ein jahrzehntelanger Kampf gegen die Kirche, das Gesetz und die öffentliche Moral – eine Geschichte von Obsession, Verrat und einer unzerbrechlichen Bindung, die selbst der Tod nicht trennen konnte.

Alles begann 1950 in der schwülen Hitze Neapels. Eine 15-jährige, unbeholfene und bitterarme Sofia Villani Scicolone nahm an einem lokalen Schönheitswettbewerb teil. Aufgewachsen in der verarmten Stadt Pozzuoli bei einer alleinerziehenden Mutter, kannte sie nur Entbehrung. Die Schande, unehelich geboren zu sein, klebte an ihr. Nachbarn nannten sie spöttisch „Stutzikadenti“ – Zahnstocher – wegen ihrer schlaksigen Figur. Doch in ihren Augen brannte ein Feuer, eine Intensität, die unverkennbar war.

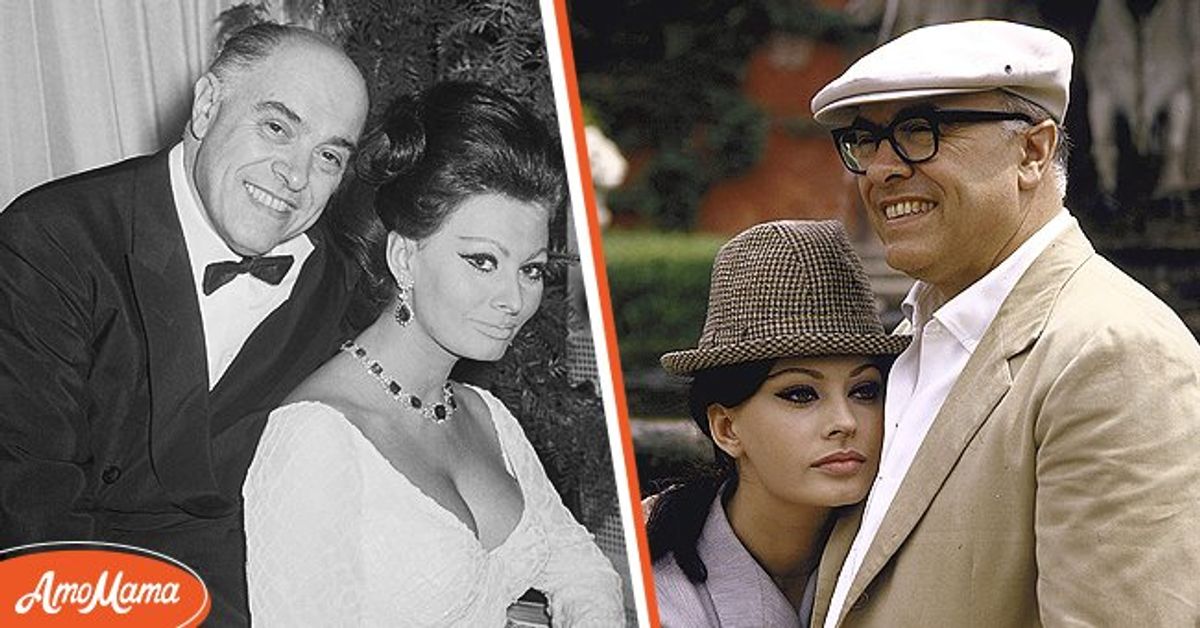

In der Jury saß Carlo Ponti. Er war 37, kultiviert, erfolgreich und verheiratet mit zwei Kindern. Er war nicht nur ein Juror; er war der Türsteher zu einer Welt, von der Sophia nicht einmal zu träumen wagte. Er sah nicht das magere Mädchen, sondern die Frau, die sie werden könnte. Er lud sie zum Wettbewerb ein, und obwohl sie nicht gewann, war er fasziniert. „Es war Liebe auf den ersten Blick für uns beide“, sollte Sophia später sagen.

Doch zunächst war es keine Romanze. Ponti wurde ihr Mentor, ihr Pygmalion. Er finanzierte ihren Schauspielunterricht, half ihr, ihren Dialekt zu verfeinern, und gab ihr das Selbstvertrauen, das ihr ein Leben lang gefehlt hatte. Er änderte sogar ihren Namen in Sophia Loren, überzeugt, dass eine neue Identität ihr den Weg ebnen würde. Für Sophia, die ohne Vater aufgewachsen war, füllte Ponti eine tiefe Leere. „Es lag etwas Väterliches in seiner Art“, gestand sie. „Und ich hatte nie einen richtigen Vater gehabt.“ Er wurde ihr Fundament, ihr Fels.

Bis 1954, während der Dreharbeiten zu „Die Frau vom Fluss“, konnten sie ihre Gefühle nicht länger verleugnen. Aus der Mentorenbeziehung war Liebe geworden. Doch ihr Glück war von einem unüberwindbaren Hindernis überschattet: dem katholischen Italien. Scheidung war illegal und galt als unauflöslich. Pontis Ehe mit Giuliana Fiastri war zwar emotional am Ende, aber rechtlich und religiös bindend. Sie steckten fest.

Dann, im Jahr 1956, trat ein Mann auf den Plan, der alles verändern sollte: Cary Grant. Während der Dreharbeiten zu „Stolz und Leidenschaft“ in Spanien begegnete die 22-jährige Sophia dem 52-jährigen Hollywood-Titan. Er war charmant, magnetisch und eine lebende Legende. Und er verliebte sich rettungslos in sie. Anders als Ponti, der ihr Beschützer war, warb Grant mit der vollen Wucht einer Hollywood-Romanze um sie. Tägliche Rosen, liebevolle Notizen, lange Gespräche. Er nannte sie seine Seelenverwandte. „Du wirst in meinen Gebeten sein“, schrieb er ihr. „Wenn du das Gleiche denkst und für dasselbe betest, wird alles gut und das Leben wird schön sein.“

Am Ende der Dreharbeiten machte Grant ihr einen ernsthaften Heiratsantrag. Er war bereit, seine Frau zu verlassen und mit Sophia ein neues Leben zu beginnen. Sophia war zutiefst zerrissen. Vor ihr lag das Märchen: Hollywood-Adel, ein Leben im globalen Rampenlicht an der Seite eines Mannes, der von Millionen vergöttert wurde. Und zu Hause in Italien wartete Carlo – ihr Ursprung, ihr Beschützer, der Mann, der sie geformt hatte, der ihr aber ein Leben als „die andere Frau“ bot.

„Ich war sehr zärtlich mit Carie“, gab sie später zu, „aber ich konnte mich nicht dazu entschließen, einen Riesen aus einem anderen Land zu heiraten und Carlo zu verlassen.“ Sie fürchtete den Verlust ihrer selbst, ihrer Wurzeln. Carlo verstand ihre Welt; Cary, so bezaubernd er war, gehörte nicht dazu. Sie traf eine Entscheidung, die ihr Leben definieren sollte: Sie sagte Nein zu Cary Grant und kehrte zu Carlo zurück. Grant blieb verletzt, aber würdevoll. „Vergib mir, liebes Mädchen“, schrieb er in einem letzten Brief. „Ich dränge dich zu sehr. Bete, und ich werde es auch tun.“

Mit der Ablehnung von Grant hatte Sophia ihre Wahl getroffen. Nun begann der wahre Kampf. Verzweifelt, Sophia endlich zu seiner Frau zu machen, griff Ponti zu einer kühnen und verzweifelten Maßnahme. 1957 ließ er sich in Mexiko scheiden – einem Land mit liberalen Gesetzen. Die Ehe mit Sophia wurde ebenfalls dort geschlossen, per Stellvertreter. Keiner von beiden war anwesend. Nach mexikanischem Recht waren sie verheiratet. Für einen kurzen Moment glaubte Sophia, die Hölle sei überstanden.

Sie irrte sich. Für Italien war die mexikanische Scheidung wertlos. Der Vatikan war empört über diese offene Missachtung des katholischen Dogmas. Die Reaktion war brutal. Ponti wurde der Bigami angeklagt, ihm drohten bis zu fünf Jahre Haft. Sophia wurde offiziell des Konkubinats beschuldigt – ein altertümlicher Begriff für eine Frau, die in Sünde lebt. Sie wurden als öffentliche Sünder gebrandmarkt. Ihre Namen fielen in Kirchenpredigten, Gläubige wurden aufgefordert, ihre Filme zu boykottieren. „Es hätten unsere Flitterwochen sein sollen“, erinnerte sich Sophia. „Aber ich erinnere mich nur daran, stundenlang geweint zu haben.“

In ihrem eigenen Land konnten sie nicht frei leben. Sie flohen nach Frankreich und nahmen die französische Staatsbürgerschaft an – ein Akt, der ihnen in der italienischen Presse den Vorwurf des „Vaterlandsverrats“ einbrachte. Doch nur als französische Bürger konnte Carlo eine in Europa anerkannte Scheidung erwirken.

Diese Zeit war geprägt von einer Episode, die die rohe Spannung ihrer Beziehung offenbarte. Kurz nach der mexikanischen Ferntrauung, auf einem Rückflug nach Europa, scherzte Sophia beiläufig, sie habe gelbe Rosen von Cary Grant erhalten. Ponti, überwältigt von Eifersucht und Erschöpfung, schlug ihr im Flugzeug ins Gesicht – vor den Augen entsetzter Passagiere. Es war eine öffentliche Demütigung. Doch Sophia, in ihrer komplexen Loyalität, schrieb später in ihren Memoiren, es sei „die Geste eines Mannes, der aus Liebe handelte, weil er seine Liebe bedroht sah.“

Es dauerte acht lange Jahre des Exils, der Demütigung und der rechtlichen Kämpfe. Erst im April 1966, in einer stillen, fast bürokratischen Zeremonie in einem Pariser Vorort, heirateten Carlo Ponti und Sophia Loren endlich offiziell und legal. Sophia war 31, Carlo 53. „Als mir der Ring angesteckt wurde, brach ich in Tränen aus“, schrieb sie. Doch ein Stachel blieb. „Was ich bis heute bereue“, gestand sie Jahrzehnte später, „ist, dass ich nie im weißen Kleid geheiratet habe. Das war mein Lebenstraum.“

Die Ehe brachte Legitimität, aber keinen Frieden. Die Presse stürzte sich auf ihren Altersunterschied. Privat durchlebte Sophia eigene Krisen. Sie erlitt mehrere schmerzhafte Fehlgeburten und kämpfte mit Depressionen, bevor sie nach Jahren der Fruchtbarkeitsbehandlungen endlich Mutter wurde. 1968 kam Carlo Ponti Junior zur Welt, 1973 folgte Eduardo. „Als ich meinen Sohn endlich in den Armen hielt, wusste ich, ich hatte alles, wovon ich je geträumt hatte“, sagte sie.

Trotz weiterer Stürme – die italienische Regierung warf ihnen Steuerhinterziehung vor, was zu weiteren Prozessen führte – wichen sie nie voneinander. Er war ihr „sicherer Hafen“, ihr „Lehrer“, ihr „Fels“. Ihre Partnerschaft war auch kreativ symbiotisch. Er produzierte ihre größten Filme. „Und dennoch leben sie“, unter der Regie von Vittorio De Sica, brachte ihr als erster Schauspielerin überhaupt einen Oscar für eine fremdsprachige Rolle.

Als Carlo Ponti am 10. Januar 2007 im Alter von 94 Jahren in Genf starb, endete eine fast 60-jährige Partnerschaft. Für Sophia brach eine Welt zusammen. „Über ein solches Gefühl kommt man nie hinweg“, sagte sie. An eine neue Liebe dachte sie nie. „Nein, niemals“, antwortete sie bestimmt auf die Frage, ob sie sich wieder verlieben könne. „Ich kann niemanden sonst lieben. Carlo war mein Leben. Er ist es immer noch.“

Heute lebt Sophia Loren, inzwischen 90 und gesundheitlich gezeichnet, in dem Haus am Genfer See, das sie mit Carlo geteilt hat. Ihr Leben ist ein Zeugnis dieser einen, alles verzehrenden Liebe. Ihre Söhne tragen das künstlerische Erbe weiter: Carlo Junior ist ein anerkannter Dirigent, Eduardo ein Regisseur. 2020 führte Eduardo Regie bei der triumphalen Rückkehr seiner Mutter auf die Leinwand in „Du hast das Leben vor dir“. Es war ein Projekt, das aus Liebe entstand. „Er kennt jeden Winkel meines Gesichts, meines Herzens, meiner Seele“, sagte Sophia über ihren Sohn.

Ihre Geschichte war nie sauber, nie einfach. Sie wurde in Geheimhaltung, Skandal und Schmerz geschmiedet. Aber sie war echt, dauerhaft und trotzig. Sophia Loren, das Mädchen, das „Zahnstocher“ genannt wurde, bekam durch Carlo Ponti nicht nur eine Karriere, sondern einen Namen, eine Familie und die Würde, die man ihr als Kind verweigert hatte. Auf die Frage nach dem Schmerz des Verlusts sagte sie einmal: „Die Leute sagen, die Zeit heilt alle Wunden. Aber ich will nicht geheilt werden. Ich will mich erinnern.“ Denn im Erinnern, so Sophia, lebt er weiter.