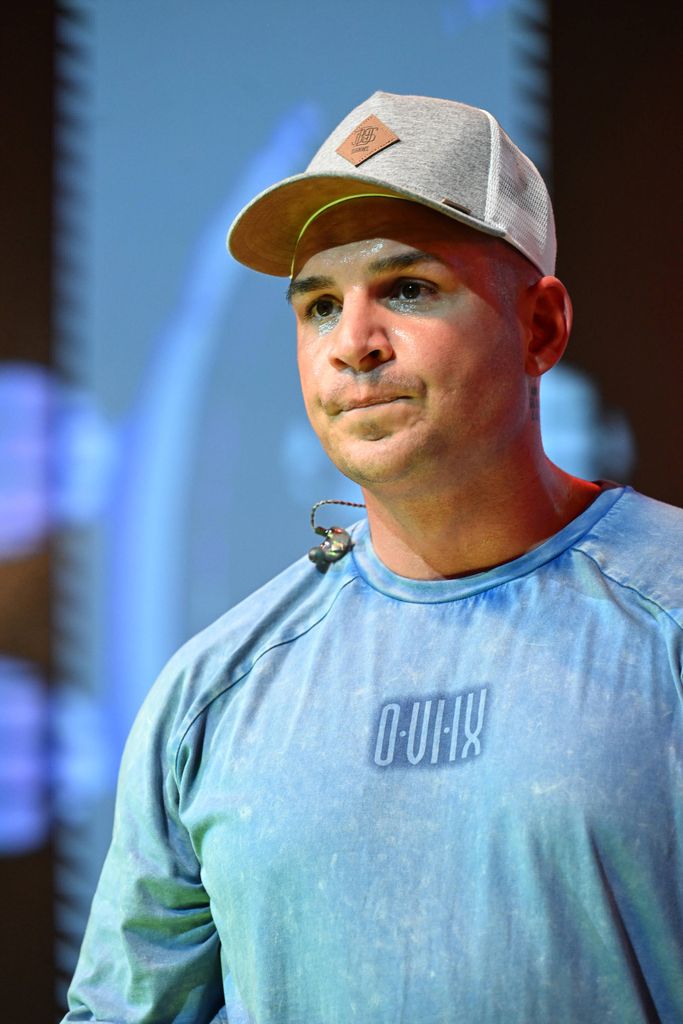

In der Welt des deutschen Schlagers und der Popmusik schien Pietro Lombardi lange Zeit unantastbar. Sein Aufstieg, gekrönt durch den Sieg bei DSDS im Jahr 2000, markierte den Beginn einer Karriere, die von Hits, ausverkauften Konzerten und einer treuen Fangemeinde gezeichnet war. Doch hinter der strahlenden Fassade des Erfolgs verbarg sich eine innere Zerrissenheit, die vor kurzem mit einem einzigen, verzweifelten Satz an die Öffentlichkeit drang: „Ich lebe in der Hölle.“ Diese Worte, gesprochen von einem Mann, der scheinbar alles erreicht hat, schockierten Fans und Medien gleichermaßen und warfen ein Schlaglicht auf die dunkle Seite des Ruhms, die nur wenige zu sehen bekommen.

Die Tragödie von Pietro Lombardi ist eine Geschichte über den schmalen Grat zwischen öffentlichem Image und privatem Leid. Seine Beziehung zur Influencerin Laura Maria Ryer schien auf den ersten Blick wie ein modernes Märchen. Die Öffentlichkeit verfolgte gebannt die Liebesgeschichte, die auf Social Media zelebriert wurde – ein Wirbel aus verliebten Posts, gemeinsamen Zukunftsplänen und der Hoffnung auf ein „Happy End“. Dieses Bild, sorgfältig inszeniert für die Augen von Millionen, begann jedoch Risse zu zeigen. Was als perfekte Romanze dargestellt wurde, war in Wirklichkeit ein ständiger Kampf mit dem Druck der Öffentlichkeit, den überzogenen Erwartungen und der Unmöglichkeit, ein normales Leben zu führen. Die Beziehung, ständig im Fokus der Medien, wurde zum Spiegelbild der inneren Spannungen. Jedes private Wort, jede kleine Meinungsverschiedenheit wurde zum öffentlichen Spektakel, was die Beziehung immer mehr untergrub.

Der Wendepunkt kam, als die Gerüchte über eine Krise zunahmen und die Paparazzi ein privates, hitziges Gespräch des Paares in Köln festhielten. Die private Auseinandersetzung wurde zu einer öffentlichen Sensation und unterstrich die Brutalität der sensationslüsternen Medienlandschaft. Der mediale Druck war unerträglich. Die Trennung, die schließlich durch das Entfolgen auf Instagram bekannt gegeben wurde, war nur eine formale Bestätigung dessen, was sich schon lange angebahnt hatte. Es war in dieser Phase der emotionalen Turbulenzen, dass Pietro Lombardi, von der Last seiner Situation erdrückt, den jetzt berühmten Satz sprach. Doch die „Hölle“, von der er sprach, war nicht nur die zerbrochene Beziehung. Es war ein viel tieferer, existentieller Schmerz.

Diese tiefere Ebene von Pietro Lombardis Leiden ist der Kern seiner Geschichte. Sein „Ich lebe in der Hölle“ war kein PR-Stunt, sondern ein ehrlicher, roher Schrei nach Hilfe. Es war das Geständnis eines Mannes, der trotz all seines Erfolgs das Gefühl hatte, innerlich verloren zu sein. Die Jahre unter ständigem Leistungsdruck, der Kampf mit Schlafstörungen und die unaufhörliche Notwendigkeit, allen gerecht zu werden, hatten ihre Spuren hinterlassen. Er beschrieb das Gefühl, in einem goldenen Käfig zu leben, gefangen in den Erwartungen seiner Fans und der ständigen Angst vor dem Urteil der Öffentlichkeit. Social Media, einst ein Werkzeug für Ruhm und Interaktion, wurde zur Quelle seiner größten Qualen, ein endloser Strom von Kritik und Meinungen, dem er sich nicht entziehen konnte.

Die Entscheidung, professionelle Hilfe zu suchen, war für Pietro Lombardi ein Zeichen von unglaublicher Stärke. Er überwand seine anfänglichen Hemmungen und begann, seine psychische Gesundheit ernst zu nehmen. Dieser Schritt markierte einen Wendepunkt in seiner persönlichen Odyssee. Er zog sich bewusst aus dem ständigen Social-Media-Rampenlicht zurück, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – seine Genesung und seine Rolle als Vater. Die Musik, die ihn einst in die Öffentlichkeit katapultiert hatte, wurde zu seinem persönlichen Ventil, einem kreativen Rückzugsort, in dem er seine Gefühle verarbeiten konnte. Die Beziehung zu seinem Sohn Alessio wurde zum Anker, der ihm Halt gab und ihm die nötige Stabilität verschaffte, um sich wieder aufzurichten.

Die Authentizität, mit der Pietro Lombardi seine Kämpfe teilte, fand bei seinen Fans unerwarteten Anklang. Sie sahen nicht mehr nur den unantastbaren Star, sondern einen verletzlichen Menschen, der ähnliche Ängste und Sorgen wie sie selbst durchlebt. Diese Ehrlichkeit schuf eine neue, tiefere Verbindung, die auf Empathie und gegenseitigem Verständnis basierte. Sein öffentlicher Kampf gegen seine Dämonen zeigte, dass psychische Gesundheit keine Schwäche, sondern ein entscheidender Teil des menschlichen Daseins ist. Die Reise, die er begonnen hat, ist noch lange nicht zu Ende. Aber er hat den Mut gefunden, den ersten Schritt zu gehen – einen Schritt aus der Dunkelheit heraus in Richtung Heilung. Seine Geschichte ist ein starkes Zeugnis dafür, dass es in Ordnung ist, nicht in Ordnung zu sein, und dass der Weg zur Genesung mit dem Mut beginnt, über die eigenen Schmerzen zu sprechen.