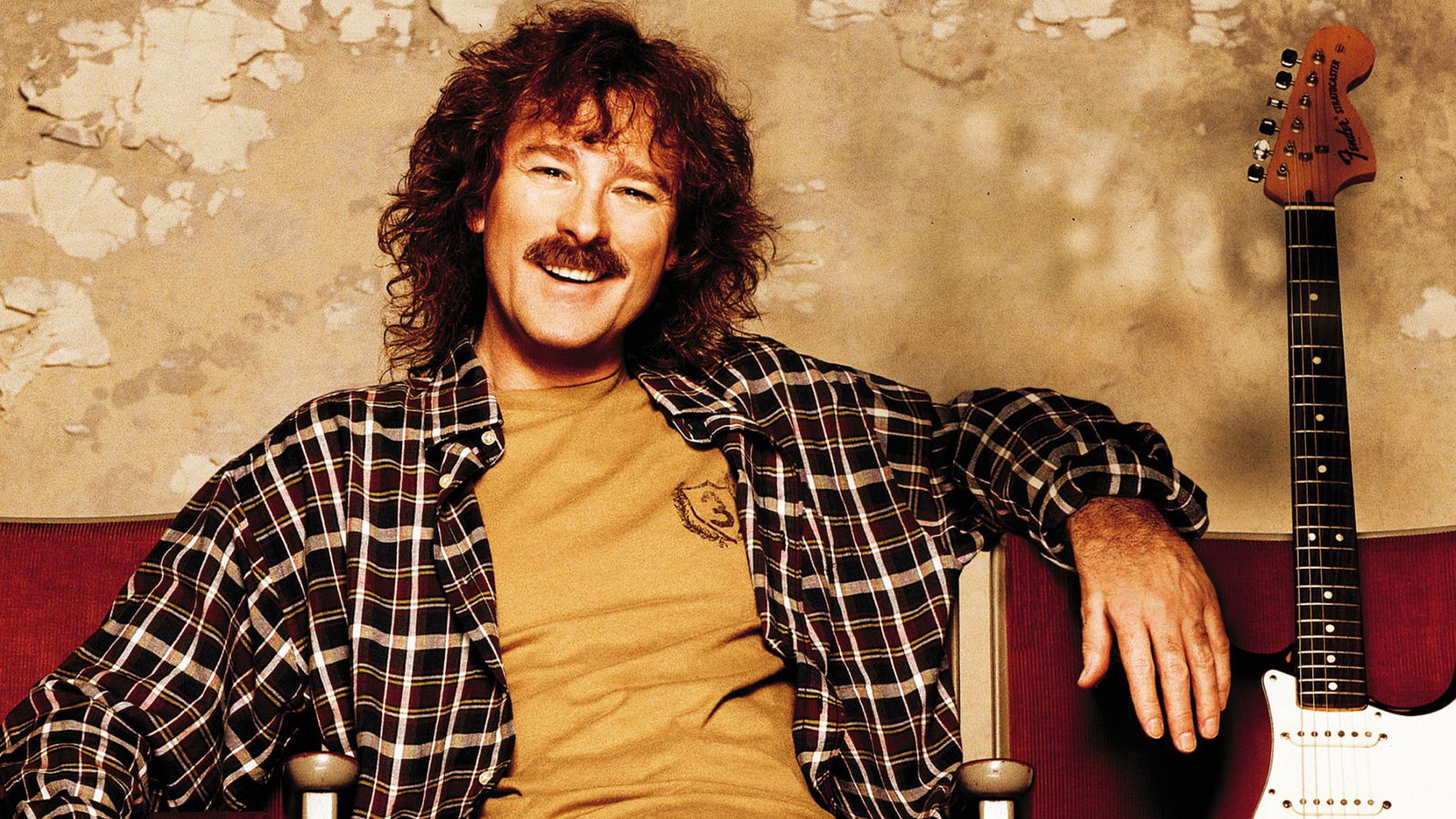

Es gibt Bilder, die sich in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Nation eingebrannt haben. Für Deutschland gehört das Bild eines Mannes mit Schnäuzer, wilder Lockenmähne, einem bis zum Anschlag vollgehängten Arm mit Freundschaftsbändern und einem karierten Holzfällerhemd unweigerlich dazu. Dieses Bild hat einen Namen: “Wolle”. Wolfgang Petry. Er war nicht nur ein Sänger. Er war ein Phänomen, der “Kumpel der Nation”, der Soundtrack einer Generation.

Doch hinter dieser Fassade der unerschütterlichen guten Laune und der stadionfüllenden “Wahnsinn”-Hymnen verbarg sich ein Drama, das bis heute nachwirkt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der so sehr zur öffentlichen Ikone wurde, dass er sich selbst darin verlor. Eine Geschichte über den unvorstellbaren Preis des Ruhms und eine radikale Entscheidung, die ein ganzes Land in Schockstarre versetzte.

Wir schreiben den 16. September 2006. In der Chemnitzer Stadthalle wird die “Goldene Stimmgabel” verliehen, einer der glanzvollsten Abende der deutschen Musikindustrie. Wolfgang Petry, auf dem absoluten Zenit seines Schaffens, soll für sein Lebenswerk geehrt werden. Er betritt die Bühne, nimmt den Preis entgegen, das bekannte Lächeln im Gesicht. Millionen an den Bildschirmen erwarten eine Dankesrede, vielleicht die Ankündigung einer neuen Tour. Stattdessen sagt er mit ruhiger Stimme die Worte, die wie eine Bombe einschlagen: “Ich glaube, das war’s.”

Fassungslose Stille im Saal. Verwirrung bei den Moderatoren. War das ein Scherz? Es war kein Scherz. Es war der ehrlichste und zugleich brutalste Abschied, den die deutsche Showbranche je erlebt hat. Von einem Tag auf den anderen war Wolfgang Petry verschwunden. Keine Erklärung, keine Interviews, kein Abschiedskonzert. Nur eine ohrenbetäubende Stille.

Um die Wucht dieses Schnitts zu verstehen, muss man den Gipfel begreifen, von dem er sprang. Wolfgang Petry war keine stromlinienförmige Retortenfigur. Sein Aufstieg in den 90er Jahren war organisch und traf den Nerv eines wiedervereinigten Deutschlands, das sich nach Authentizität sehnte. Lieder wie “Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n” (1992) waren mehr als nur Schlager; sie waren rohe, ehrliche Bekenntnisse aus dem Leben, Hymnen für Gestolperte und Wiederaufgestandene.

Sein Markenzeichen, die Freundschaftsbänder, waren kein Marketing-Gag. Sie waren echte Geschenke seiner Fans, ein sichtbares Symbol einer tiefen, fast greifbaren Verbindung. Er trug ihre Liebe buchstäblich an seinem Körper. Er war nahbar, einer von ihnen. Diese Verbindung gipfelte in Projekten wie “Die längste Single der Welt” (1996) – ein fast einstündiges Werk, das jede kommerzielle Logik sprengte und dennoch ein gigantischer Erfolg wurde. Seine Konzerte waren keine Auftritte, sie waren Volksfeste, Messen der Gemeinschaft. Wenn Zehntausende in den größten Stadien “Wahnsinn” sangen, war das ein Gefühl von kollektivem, unkompliziertem Glück.

Doch genau diese Echtheit, die ihn berühmt gemacht hatte, wurde zu seinem Gefängnis. Die Öffentlichkeit schloss mit ihm einen ungeschriebenen Vertrag: Er liefert den gut gelaunten, unerschütterlichen “Wolle”, und sie schenken ihm ihre Liebe. Das Problem: Dieser Vertrag kannte keine Pausen. Es gab keine Klausel für schlechte Tage, für Trauer oder für Müdigkeit.

Was als Ausdruck seiner Persönlichkeit begann, wurde zu einer Rolle, die er 24 Stunden am Tag spielen musste. Der goldene Käfig, von dem so viele Künstler sprechen, offenbarte für Wolfgang Petry seine wahre Natur. Die einfachsten Dinge des Lebens wurden unmöglich. Ein spontaner Einkauf im Supermarkt? Ein Massenauflauf. Ein ruhiges Abendessen mit seiner Frau Rosie? Ein Blitzlichtgewitter. Die Anonymität, das simple Recht, unbeobachtet zu existieren, war ausgelöscht. Sein Leben war ein Aquarium.

Viel schlimmer war jedoch der innere Konflikt. Das karierte Hemd, einst ein bequemes Kleidungsstück, wurde zur Uniform. Das Lächeln, einst ein Gefühl, wurde zur Maske. Der Spagat zwischen dem inneren Zustand des Menschen Wolfgang und der äußeren Erwartung an die Figur “Wolle” wurde zu einer täglichen, psychologischen Zerreißprobe.

Der Mann, der ihm aus dem Spiegel entgegenblickte, wurde ihm zunehmend fremd. Die Industrie, die Medien, die Fans – sie alle wollten nur “Wolle”. Der private Wolfgang, der Mensch mit Zweifeln, Ängsten und dem tiefen Wunsch nach Ruhe, hatte in dieser lauten Welt keinen Platz mehr. Die öffentliche Figur wurde so übermächtig, dass sie drohte, die private Person zu verschlingen, zu ersticken. “Wolle macht Wolfgang kaputt”, wie es im Nachhinein treffend beschrieben wurde. Er war umgeben von Millionen von Bewunderern und doch zutiefst allein, gefangen in einem Bild, das er nicht mehr sein wollte und dem er nicht entkommen konnte.

Der Ausbruch war keine Option mehr. Er war eine Notwendigkeit für das nackte Überleben. Der Abend der Goldenen Stimmgabel 2006 war keine spontane Kurzschlussreaktion. Es war ein kontrollierter Abbruch, ein sauberer Schnitt, um den totalen Zusammenbruch zu verhindern.

Die Reaktion auf seinen Abschied war gewaltig und bewies auf tragische Weise, wie richtig seine Entscheidung war. Die Medien stürzten sich auf die Geschichte. Die Schlagzeilen waren voll von wilden Spekulationen. Ist er krank? Gibt es eine Ehekrise? Die Öffentlichkeit verstand es nicht. Für viele Fans fühlte es sich wie ein Verrat an. Wie konnte ihr Idol, das Symbol der Lebensfreude, sie einfach so im Stich lassen? Selbst sein Akt der Befreiung wurde durch die Brille der öffentlichen Figur “Wolle” interpretiert und verurteilt.

Und Petrys Reaktion auf diesen Sturm? Vollkommenes Schweigen. Er zog sich komplett zurück, überließ die Welt den Gerüchten. Er hatte den Stecker gezogen, nicht nur für seine Karriere, sondern für seine gesamte öffentliche Existenz. An jenem Septemberabend musste die Ikone “Wolle” sterben, damit der Mensch Wolfgang Petri endlich wieder atmen und leben konnte.

Acht Jahre lang herrschte Stille. Acht Jahre, in denen sich die Musikwelt weiterdrehte und die Legende “Wolle” zu einer abgeschlossenen Erinnerung wurde. Niemand rechnete ernsthaft mit einer Rückkehr.

Doch 2014 wurde das Schweigen gebrochen. Aber es war nicht die Rückkehr, die irgendjemand erwartet hatte. Es geschah fast im Verborgenen. Unter dem Pseudonym “Pete Wolf” erschien ein Album mit dem Titel “Brand New Bars”. Die Musik: erdig, rau, auf Englisch. Eine Mischung aus Rock und Blues. Die Stimme war unverkennbar die von Wolfgang Petry, doch die Haltung dahinter war eine völlig neue. Es war nicht die Stimme von “Wolle”, dem Entertainer. Es war die Stimme von Wolfgang, dem Musiker.

Dies war seine persönliche Abrechnung. Nicht mit bestimmten Personen, sondern mit dem System und den Symbolen, die ihn gefangen gehalten hatten. Er rechnete ab mit dem karierten Hemd, indem er es gegen eine Lederjacke tauschte. Er rechnete ab mit den Freundschaftsbändern, indem er seine Arme leer ließ. Er rechnete ab mit den Erwartungen des Schlagersystems, indem er Musik machte, die diesem diametral entgegenstand.

Die Reaktionen waren gemischt. Langjährige Fans waren verwirrt, teils enttäuscht. Sie vermissten den vertrauten Klang. Kritiker zollten dem Mut zu diesem radikalen Wandel Respekt. Ein kommerzieller Massenerfolg war es nicht – aber das war auch nie das Ziel. Es war kein strategischer Schachzug, um die Charts zu erobern. Es war eine künstlerische Notwendigkeit, ein Akt der Befreiung der eigenen Seele. Wolfgang Petry erzählte der Welt, wer er wirklich war, selbst auf die Gefahr hin, viele seiner alten Weggefährten zu verlieren.

Die Geschichte von Wolfgang Petry ist mehr als die Chronik einer Ausnahmekarriere. Sie ist eine eindringliche Lektion über den wahren Preis des Ruhms und die verzweifelte Suche nach dem authentischen Selbst in einer Welt, die das Image oft mehr schätzt als den Menschen.

Nachdem er sich als “Pete Wolf” künstlerisch befreit hatte, fand er einen neuen, seinen eigenen Weg, Musik zu machen. Er kehrte später zur deutschen Sprache zurück, aber nicht zur alten Rolle. Seine neuen Alben zeigten einen reiferen, nachdenklicheren Künstler, der Frieden mit seiner Vergangenheit geschlossen hatte, ohne sich von ihr erneut vereinnahmen zu lassen. Er fand Zeit für seine Familie und entdeckte eine alte Leidenschaft wieder: die Malerei. Der Mann, der auf dem Gipfel alles aufgab, hatte nichts verloren. Er hatte sich selbst zurückgewonnen.

Seine Reise wirft eine universelle Frage auf: Was ist wahrer Erfolg? Sind es die Millionen verkauften Platten und die vollen Stadien? Oder ist es die Freiheit, morgens in den Spiegel zu blicken und die Person, die man sieht, wiederzuerkennen?

Ein Satz von ihm fasst seine gesamte Reise vielleicht am besten zusammen: “Ich wollte nicht mehr jedermanns Kumpel sein. Ich wollte einfach nur wieder Wolfgang sein.”

Heute, mit 74 Jahren, ist die laute Stille von damals einem leisen Verständnis gewichen. Die Geschichte von Wolfgang Petry ist keine Tragödie. Sie ist eine Erinnerung daran, dass der mutigste Schritt manchmal nicht der auf die größte Bühne ist, sondern der durch die eigene Haustür – zurück zu sich selbst.