Als sich im März 2017 der Vorhang in München endgültig senkte, war es ein Abschied, der leiser war, als es das Leben von Christine Kaufmann je vermuten ließ. Die Stadt trug ihre berühmte Tochter zu Grabe, doch es gab keinen Massenauflauf, keine hysterischen Szenen. Nur eine tiefe, fast ehrfürchtige Stille lag über dem weißen Sarg, bedeckt mit Rosen. Es war der würdige, wenngleich tragische Abschluss einer Existenz, die alles andere als still begonnen hatte. Christine Kaufmann, der Name, der einst wie ein Zauberspruch wirkte, stand für Glamour, für den amerikanischen Traum und für das deutsche Wirtschaftswunder. Was jedoch in den letzten Jahren ihres Lebens durch ihre eigenen Bekenntnisse ans Licht kam, war die dunkle Kehrseite dieses Glanzes: Eine Geschichte von Verrat, Entfremdung und einem Jahrzehnt des herzzerreißenden Kampfes, den sie jahrzehntelang hinter einem tapferen Lächeln versteckte.

Um das wahre Ausmaß dieser Tragödie zu begreifen, müssen wir ganz an den Anfang zurückkehren, in eine Zeit, in der dieser Name nicht nur für eine Schauspielerin stand, sondern für die Hoffnung einer ganzen Nation.

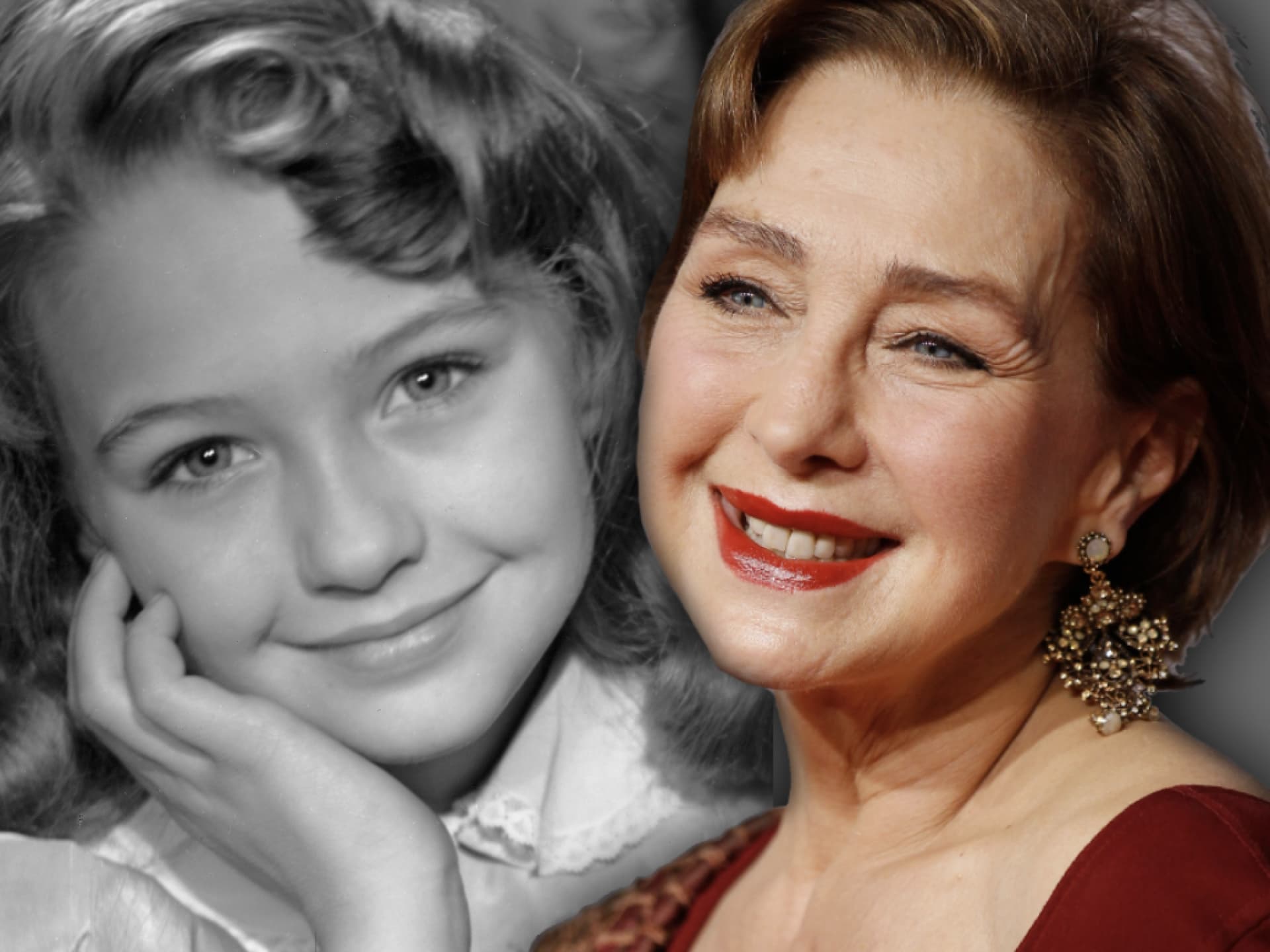

Die Bürde des Wunderkinds: Eine verkaufte Kindheit

Stellen Sie sich ein Deutschland vor, das in den 1950er Jahren noch immer mit den Trümmern des Krieges rang, ein Land, das verzweifelt nach Unschuld und einem Symbol des Neuanfangs suchte. Im Jahr 1954 trat sie auf die Leinwand: ein Kind mit Augen so groß und tief wie Ozeane, mit einem Lächeln, das das Versprechen trug, dass alles wieder gut werden könnte. Als Rosenresli weinte sie sich in die Herzen von Millionen. Man sagte, ihre Tränen hätten die Seele eines verwundeten Landes gewaschen. Sie war mehr als nur ein Kinderstar; sie war das kollektive Wunschkind der Nachkriegszeit, ein Symbol für den reinen Neubeginn.

Doch hinter diesem strahlenden Bild verbarg sich eine Härte, die kaum vorstellbar ist. Christine Kaufmann, geboren 1945, in den letzten Atemzügen des Krieges, wuchs in Entbehrung auf. Ihr Vater, ein ehemaliger Offizier, fand sich in der neuen zivilen Welt nicht zurecht. Die Familie hungerte. Es war ihre Mutter, Geneviève, eine Frau von großer Schönheit und noch größerem Ehrgeiz, die das Potenzial ihrer Tochter nicht als Kind, das behütet werden muss, erkannte, sondern als Rettungsanker für die ganze Familie .

Christine war gerade einmal neun Jahre alt, als Rosenresli sie über Nacht zum größten Kinderstar Deutschlands machte. Während die Kinokassen klingelten und die Nation ihr neues Idol feierte, begann für das Mädchen eine Zeit der unvorstellbaren Entbehrungen. Sie musste bis spät in die Nacht Texte auswendig lernen, die sie kaum verstand, wohlwissend, dass das Wohl der gesamten Familie auf ihren schmalen Schultern lastete. “Ich hatte keine Kindheit”, sagte sie später mit erschütternder Nüchternheit. “Ich war ein kleiner Erwachsener, der zufällig aussah wie ein Kind” .

Von ihrer Gage wurde die Miete bezahlt, das Essen gekauft, die Schulden des Vaters getilgt. Sie war ein Goldesel, und Goldesel durften nicht müde werden, sie mussten funktionieren. Die Mutter managte sie mit eiserner Hand, trieb sie von einem Filmset zum nächsten. Sorgen waren ihr ständiger Begleiter: die Sorge, nicht gut genug zu sein, die Sorge, die Erwartungen nicht zu erfüllen, die Sorge, dass die fragile Existenz ihrer Familie zusammenbrechen würde, wenn sie aufhörte zu lächeln. Diese frühen Jahre prägten ein Muster: Liebe war an Bedingungen geknüpft, an Leistung, an Erfolg. Es war eine Kindheit in einem goldenen Käfig, dessen Gitterstäbe aus den Erwartungen einer Nation und den finanziellen Nöten der eigenen Eltern geschmiedet waren. Und genau dieses verletzliche, nach echter Liebe hungernde Mädchen war es, das nur wenige Jahre später einem Mann begegnen sollte, der ihr die Welt versprach, ihr aber letztendlich fast alles nehmen würde .

Der Goldene Käfig: Tony Curtis und das Ende der Freiheit

Mit 16 Jahren hatte Christine Kaufmann bereits ein Leben hinter sich, von dem andere nur träumten. Sie galt als internationale Schönheit und ernstzunehmende Schauspielerin, insbesondere nachdem sie 1961 als erste Deutsche überhaupt einen Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin gewann . Hollywood, das glitzernde Versprechen von ewigem Ruhm, lag ihr zu Füßen.

Der Wendepunkt kam 1962 am Filmset von Taras Bulba in Argentinien. Dort traf sie Tony Curtis. Er war einer der größten Stars seiner Zeit, 37 Jahre alt, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, verheiratet mit der Hollywood-Legende Janet Leigh. Christine war 17, unschuldig, bildschön und völlig überwältigt. Für die Presse war es die Liebesgeschichte des Jahrhunderts: Der amerikanische Superstar verlässt seine Frau für das deutsche Fräuleinwunder .

Als sie ein Jahr später heirateten, wirkte alles wie ein Märchen. Sie glaubte, endlich angekommen zu sein, endlich jemand, der sie liebte, nicht weil sie die Familie ernährte, sondern einfach um ihrer selbst willen . Doch dieser Traum zerbrach schnell. Tony Curtis war kein Märchenprinz. Er war ein Mann mit tiefen Unsicherheiten, geplagt von Drogensucht und einem unstillbaren Bedürfnis nach Bestätigung . Für ihn war Christine die ultimative Trophäe, ein perfektes Accessoire für sein Ego.

Die junge Christine tauschte die kontrollierende Hand ihrer Mutter gegen den goldenen Käfig eines eifersüchtigen Ehemannes. Hollywood, das sie mit offenen Armen empfangen hatte, wurde zum Ort der Einsamkeit. Sie war von Luxus umgeben, lebte in einer Villa am Benedikt Canyon, aber sie war isoliert . Während Tony Curtis von Party zu Party eilte und von Filmset zu Filmset jettete, saß Christine oft allein zu Hause. Sie war schwanger, bekam Alexandra und Allegra. Die Mutterrolle erfüllte sie mit einer Liebe, die sie selbst nie erfahren hatte .

Doch ihre eigene Identität, ihre Karriere, ihre Träume – alles begann zu verblassen, erdrückt von der übermächtigen Präsenz ihres Mannes. Er wollte keine Schauspielerin als Frau; er wollte eine Bewunderin, die immer verfügbar war. Jede Filmrolle, die ihr angeboten wurde, musste erst seine Zensur passieren; oft lehnte er für sie ab, ohne dass sie es wusste (10:28). Seine Drogensucht verschlimmerte sich, seine Stimmungswechsel wurden unberechenbar . Christine lernte, auf Eierschalen zu gehen, ihre eigenen Wünsche zu unterdrücken, um den Frieden zu wahren. Innerlich verblutete sie. Das strahlende Mädchen, das einst einen Golden Globe gewonnen hatte, war nur noch ein Schatten ihrer selbst – zur Statistin im Film ihres eigenen Lebens geworden .

Der ultimative Verrat: Die “Legale Entführung”

Das Jahr 1965 markierte das Ende der Ehe, aber den Beginn einer Tragödie, die Christine Kaufmanns Herz für immer brechen sollte. Sie verließ Tony Curtis in einem Akt der Befreiung und kehrte nach Deutschland zurück, im Gepäck kaum mehr als ihre Kleider und ihre beiden geliebten Töchter Alexandra und Allegra . Sie war naiv und glaubte, dass sie und Tony vernünftige Erwachsene sein könnten, die sich die Erziehung ihrer Kinder friedlich teilen würden.

Doch sie hatte die Rechnung ohne den verletzten Stolz eines Hollywood-Giganten gemacht. Der Racheakt begann harmlos: Tony Curtis bat darum, die Kinder für einen Urlaub zu sich in die USA zu holen. Christine stimmte im Glauben an eine faire Elternschaft zu . Sie setzte ihre kleinen Mädchen in das Flugzeug, im festen Glauben, sie in wenigen Wochen wieder in die Arme schließen zu können. Sie ahnte nicht, dass dieser Abschied für fast ein Jahrzehnt gelten würde.

Kaum waren die Kinder auf amerikanischem Boden, schnappte die Falle zu. Tony Curtis zeigte sein rücksichtslosestes Gesicht. Er behielt die Kinder einfach dort. Er nutzte seine immense finanzielle Macht, seinen Einfluss und die besten Anwälte, die man für Geld kaufen konnte, um das alleinige Sorgerecht zu beantragen .

Christine saß in Deutschland, gelähmt vor Verzweiflung. Eine junge Frau Anfang 20, allein und ohne großes Vermögen, musste plötzlich gegen eine Übermacht kämpfen. Die amerikanischen Gerichte entschieden zugunsten des reichen, etablierten Vaters. Man argumentierte, er könne den Kindern ein besseres, stabileres Leben im Luxus bieten, das ihre arbeitende Mutter in Deutschland ihnen angeblich nicht geben konnte .

Zehn Jahre lang sah Christine Kaufmann ihre Töchter nur selten, oft unter den wachsamen Augen von Kindermädchen oder Anwälten. Sie wurde zur Besucherin im Leben ihrer eigenen Kinder, eine Tante aus dem fernen Deutschland, die ab und zu Geschenke brachte. Die Entfremdung war grausam. Sie musste miterleben, wie ihre Töchter in einer Welt aufwuchsen, die ihr fremd war, wie sie ihre Muttersprache verlernten. Jahre später, als die Wunden vernarbt, aber noch spürbar waren, nannte Christine Kaufmann diesen Vorgang eine “legale Entführung” . Es war ein Begriff, der die ganze Ohnmacht und den Schmerz dieser verlorenen Jahre ausdrückte. Sie hatte nicht die Mittel für einen jahrelangen Rechtsstreit über zwei Kontinente hinweg und wurde gezwungen, sich zu fügen, um ihre Kinder nicht noch mehr zu traumatisieren. Diese zehn Jahre rissen eine Lücke in ihr Leben, die nie wieder ganz geschlossen werden konnte. Es war der höchste Preis, den eine Mutter für ihre Freiheit zahlte .

Der Phönix aus der Asche: Wiedergeburt durch Worte

Man sagt, Zeit heilt alle Wunden, doch für Christine Kaufmann war es nicht die Zeit allein, sondern der Mut, sich der eigenen Wahrheit zu stellen. Mit 40 Jahren stand sie vor den Trümmern ihres amerikanischen Traums, geschieden, ohne festes Einkommen und weit entfernt von ihren Töchtern . Wo andere zerbrochen wären, tat Christine Kaufmann etwas Unerwartetes: Sie erfand sich neu.

Sie erkannte, dass ihre Schönheit, die ihr einst Fluch und Segen zugleich war, ihr mächtigstes Kapital blieb. Aber dieses Mal würde sie die Regeln selbst bestimmen. Sie wurde zur Geschäftsfrau, zur Pionierin der Natural Beauty Bewegung, lange bevor es ein Trend war. Mit ihrer eigenen Kosmetiklinie CHK schuf sie sich nicht nur eine finanzielle Unabhängigkeit, sondern auch eine Plattform . Sie verkaufte eine Philosophie der Selbstliebe und der inneren Stärke.

Doch der wahre Akt der Befreiung geschah nicht im Geschäftsleben, sondern auf dem Papier. Christine begann zu schreiben. Buch für Buch, Bestseller für Bestseller. In Werken wie Christine Kaufmann und ich oder Verführung zur Lebenslust öffnete sie sich auf eine Weise, die entwaffnend ehrlich war . Sie schrieb nicht mit Groll, sondern mit einer tiefen, reflektierten Weisheit. In diesen Büchern brach sie ihr Schweigen über die verlorenen Jahre. Sie schrieb über den Schmerz der Mutter, die ihre Kinder nicht aufwachsen sah, über die Einsamkeit in Hollywood und darüber, wie sie lernte, sich selbst zu vergeben. Es war eine öffentliche Beichte, die Millionen von Frauen berührte.

Und das Wunder geschah: Ihre Töchter, inzwischen erwachsene Frauen, lasen die Worte ihrer Mutter und sahen hinter die Kulissen des Dramas, das ihre Kindheit überschattet hatte. Es begann ein langsamer, vorsichtiger Prozess der Annäherung. Christine kämpfte nicht mehr um das Sorgerecht; sie kämpfte um ihre Herzen. Und sie gewann. Die Beziehung zu Alexandra und Allegra wandelte sich von einer distanzierten Verwandtschaft zu einer tiefen, innigen Frauenfreundschaft . Sie wurden Vertraute, Verbündete.

Diese späten Jahre waren vielleicht die erfülltesten in Christine Kaufmanns Leben. Sie war nicht mehr das Opfer der Umstände; sie war die Autorin ihrer eigenen Geschichte . Sie hatte den goldenen Käfig endgültig verlassen und sich ein eigenes Haus gebaut – nicht aus Stein, sondern aus Worten und Taten. Sie zeigte der Welt, dass man auch nach den tiefsten Abstürzen wieder fliegen kann, mit der ruhigen Kraft eines Phönix, der weiß, wie heiß das Feuer brennt. Sie hatte ihre Stimme wiedergefunden, und dieses Mal hörte die Welt ihr nicht nur zu, weil sie schön war, sondern weil sie etwas zu sagen hatte .

Das wahre Vermächtnis der Würde

Wenn wir heute auf das Leben von Christine Kaufmann zurückblicken, bleibt die Frage, die wie ein Echo nachhallt: War ihre außergewöhnliche Schönheit ein Geschenk des Himmels oder doch ein gut getarnter Fluch? Sie öffnete ihr Türen, die anderen verschlossen blieben, brachte ihr Ruhm und Reichtum. Doch derselbe Schlüssel sperrte sie auch ein – reduziert auf ein hübsches Gesicht, eine Trophäe, ein Objekt der Begierde .

Am Ende ihres Lebens besaß Christine Kaufmann keine großen Reichtümer mehr. Sie lebte bescheiden, arbeitete bis zuletzt, schrieb Bücher, trat im Fernsehen auf. Manch einer nannte es einen sozialen Abstieg, doch vielleicht war es ihr größter Sieg: Sie war frei . Sie starb, wie sie gelebt hatte: kämpferisch, aber mit einer großen inneren Ruhe.

Ihr wahres Vermächtnis liegt nicht auf Zelluloid und nicht in den skandalösen Schlagzeilen. Es ist die Geschichte einer Frau, die sich weigerte, ein Opfer zu bleiben. Einer Frau, die alles verlor – ihre Kindheit, ihre Ehe, ihre Kinder – und doch die Kraft fand, sich wieder und wieder neu zu erfinden . Ihr Vermächtnis liegt in den Herzen ihrer Töchter und Enkelkinder, die an ihrem Sterbebett saßen und ihre Hand hielten. Es liegt in den Büchern, die vielen Frauen Mut machten, ihren eigenen Weg zu gehen .

Christine Kaufmann hat uns gezeigt, dass Schönheit vergänglich ist, aber Würde und innere Stärke bleiben. Sie fand ihren Frieden nicht im grellen Scheinwerferlicht, sondern in der Stille des Verstehens. Sie war am Ende die Frau, die sie sein wollte: klug, verletzlich und endlich, endlich bei sich selbst angekommen – ein gefallener Engel, der lernte, mit gebrochenen Flügeln zu gehen, und dabei mehr Würde ausstrahlte, als sie es im Flug je gekonnt hätte .