Es gibt ein Schweigen, das lauter ist als jeder Applaus. Es ist die dröhnende Stille, die eintritt, wenn das letzte Scheinwerferlicht erlischt, die Mikrofone abgeschaltet werden und das Publikum nach Hause gegangen ist. Für Costa Cordalis, den Mann, der einst die Sonne Griechenlands in die Herzen eines ganzen Landes pflanzte, war diese Stille vielleicht der längste und kälteste Winter seines Lebens.

Die Geschichte von Costa Cordalis ist keine Geschichte eines lauten Skandals, eines kriminellen Vergehens oder eines moralischen Zusammenbruchs. Es ist die viel subtilere, leisere und vielleicht gerade deshalb grausamere Tragödie des Vergessens. Es ist die Geschichte eines Mannes, der alles hatte – den Ruhm, die Hits, die Verehrung – und dennoch gezwungen war, den höchsten Preis zu zahlen, um nicht unsichtbar zu werden.

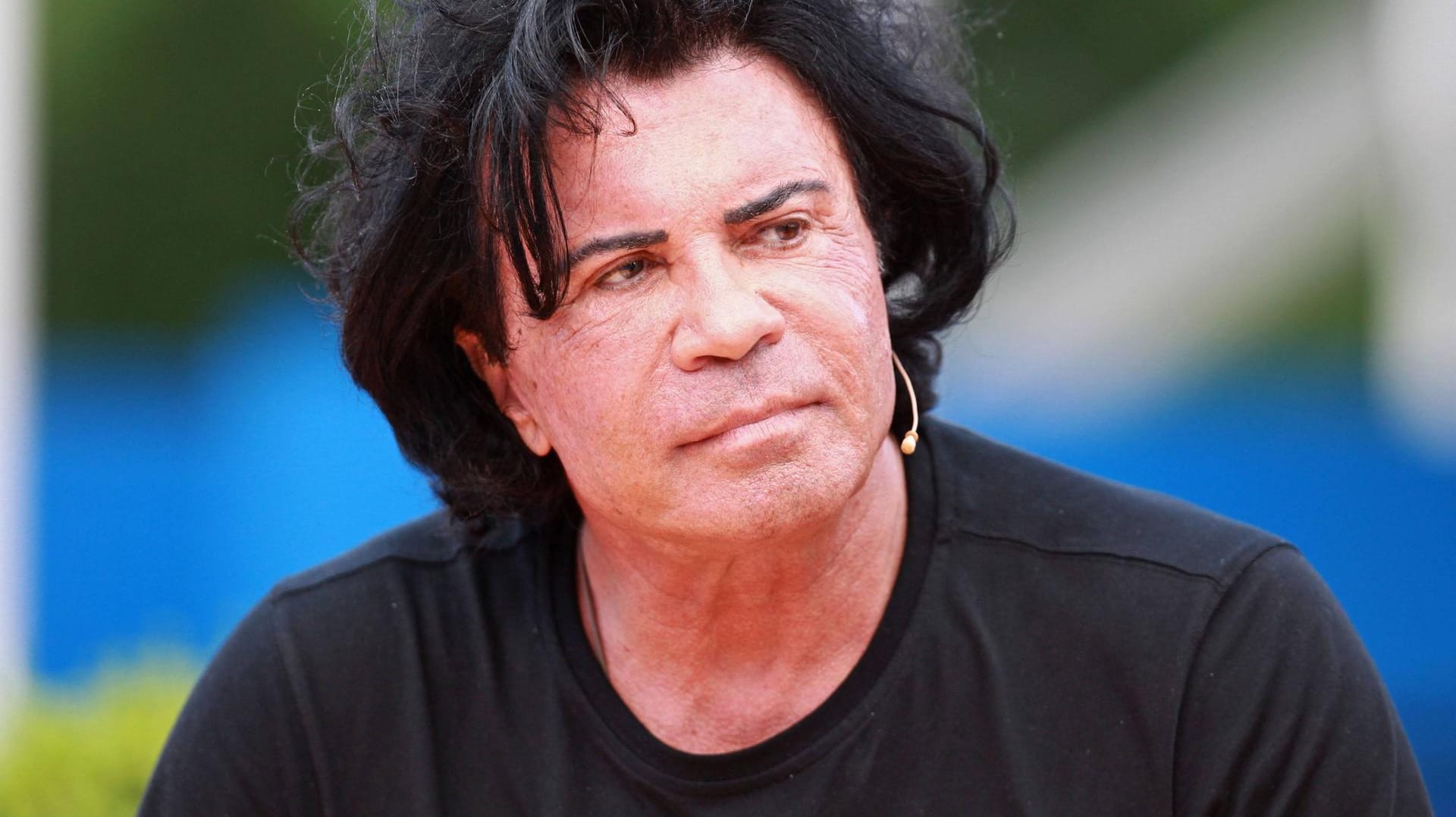

/images/2ba907d5/5b98/406c/b079/02c5a0ba6d40.jpg)

Wenn wir heute an ihn denken, sehen viele zwei Bilder: den strahlenden Schlagergott der 70er Jahre mit Griechischem Wein und “Anita” auf den Lippen, oder den Mann, der 2004 zur Verblüffung der Nation die allererste Dschungelkrone aufsetzte. Dazwischen liegt ein Abgrund aus Irrelevanz, ein Kampf, den er fast im Verborgenen führte. Dies ist die Geschichte hinter dem Lächeln, die Suche nach dem Mann, der im Schatten seiner eigenen Legende fast verloren ging.

Um die Magie von Costa Cordalis zu verstehen, muss man das Deutschland verstehen, das ihn empfing. Wir schreiben die späten 60er und 70er Jahre. Ein Land im Wirtschaftswunder, das hart arbeitete, aber sich nach Süden sehnte. Nach Sonne, nach Meer, nach einer “heilen Welt”. In diese kollektive Sehnsucht hinein trat Konstantinos Cordalis, 1944 in Griechenland geboren, der mit nur 16 Jahren allein nach Frankfurt kam.

Er war nicht nur ein weiterer Gastarbeiter; er war eine Erscheinung. Er lernte die Sprache am Goethe-Institut, er studierte Philosophie und Germanistik. Was viele nicht wissen: Dieser Mann, der später über süße Trauben sang, war ein disziplinierter Leistungssportler. Ein zweifacher griechischer Landesmeister im Skilanglauf, der 1985 sogar für Griechenland bei der nordischen Skiweltmeisterschaft antrat. Er war die perfekte, fast unwirkliche Symbiose aus Intellekt, stählerner Disziplin und mediterranem Charme.

Seine Karriere begann nicht mit Sirtaki, sondern mit einer deutschen Version von Elvis Presleys “Crying in the Chapel”. Doch seinen wahren Weg, seine Goldader, fand er, als er die deutsche Sehnsucht mit seinen griechischen Wurzeln verband. Die 70er Jahre wurden sein goldenes Jahrzehnt. Die Schlagerwelt war, wie es ein Beobachter treffend formulierte, “wild auf Griechenland”, und Costa war ihr idealer Bote.

Sein Durchbruch war methodisch. Es war eine Trilogie von Frauennamen, die ihn unsterblich machen sollte: “Carolina”, “Anna Lena”. Und dann, 1976, der musikalische Urknall: “Anita”. Dieses Lied über eine geheimnisvolle Schönheit in Mexiko war eine Explosion. Es hielt sich monatelang in den Top 10, wurde zur Hymne einer Generation und zum Synonym für seinen Namen. Costa Cordalis war auf dem Olymp angekommen.

Er war ein Dauergast in der “ZDF-Hitparade”, sein Lächeln war ein Versprechen. Für das Publikum war er ein Balsam, ein Kurzurlaub für die Seele. Er verkörperte das Idealbild des charmanten Südländers, des perfekten Schwiegersohns, der die Kälte des Alltags vertrieb. Doch dieses Paradies hatte strenge Regeln.

Die glänzende Fassade des deutschen Schlagers war eine sorgfältig konstruierte Welt. Und Costa Cordalis wurde ihr Gefangener. Der Druck kam nicht nur von Managern, er kam von den Erwartungen eines Millionenpublikums. Die vielleicht größte Tragödie seiner Karriere war ironischerweise sein größter Hit. Costa Cordalis war, wie erwähnt, ein hochintelligenter Mann, ein vielseitiger Musiker, der mehrere Instrumente spielte und in mehreren Sprachen sang.

Doch die Industrie und das Publikum wollten nicht den Philosophen, nicht den Sportler und nicht den vielseitigen Künstler. Sie wollten den “Anita”-Sänger. Über Jahrzehnte hinweg, bei jedem einzelnen Auftritt, wurde dieses eine Lied gefordert. Es war die goldene Handschelle eines Evergreens. Jede Note, die er anders spielte, wurde am Echo von “Anita” gemessen.

Hinzu kam die unbarmherzige Maschinerie der Zeit. Costa Cordalis musste der ewige Grieche bleiben, der strahlende Sonnenkönig, der keine Sorgen kannte. Er hatte kein Recht zu altern, keine Erlaubnis für kreative Zweifel. Das öffentliche Bild stand in brutalem Kontrast zur Realität eines Mannes, der unter dem enormen Druck stand, dieses Idealbild aufrechtzuerhalten. Während seine Familie, insbesondere seine Frau Ingrid, ihm ein stabiles Fundament bot, konnte sie ihn nicht vor dem System abschirmen.

Als sich der Geschmack des Publikums in den 80er Jahren wandelte, als die Neue Deutsche Welle den sentimentalen Schlager verdrängte, wurde der Druck anders. Es war nicht mehr der Druck des Erfolgs, sondern die beginnende, kalte Angst vor der Irrelevanz. Das Lächeln auf der Bühne wurde zur Maske, die eine wachsende Frustration verbarg. Die Frustration eines Künstlers, der mehr zu geben hatte, aber auf das reduziert wurde, was sich am besten verkaufte.

Die 90er Jahre brachten die Stille. Der Mann, der den Deutschen die Sonne gebracht hatte, fand sich zunehmend in der Vergessenheit wieder. Sein Name war nur noch ein Echo der Vergangenheit. Und dann, im Januar 2004, traf er eine Entscheidung, die Deutschland schockierte und als der ultimative Skandal seiner Karriere gewertet wurde.

Costa Cordalis, der Engel vom Olymp, zog in den australischen Dschungel. Er war Teil der allerersten Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”.

Man muss sich die Zeit vor Augen führen. 2004 war Reality-TV neu, verpönt und galt als der kulturelle Tiefpunkt, als “Trash”. Die Reaktion der Medien war eine Mischung aus Unglauben, hämischem Spott und Mitleid. Wie konnte er nur? Wie konnte der Mann, der einst die größten Bühnen bespielte, so tief fallen? Wie konnte der Mann, der über den “Himmel” sang, nun Kakerlaken essen, um Sendezeit zu bekommen?

Es war keine Tragödie eines kriminellen Vergehens, sondern die des wahrgenommenen Würdeverlusts. Das Publikum, das ihn einst geliebt hatte, schaute nun fasziniert zu, wie eine Ikone demontiert wurde. Für Cordalis selbst muss es ein emotionaler Tiefpunkt gewesen sein. Das System, das ihn groß gemacht hatte, hatte ihn nun in eine Arena geworfen, deren Regeln er nicht kannte. Er war nicht nur im Stich gelassen worden; er war es auch.

Doch statt in dieser Krise zu zerbrechen, tat Costa Cordalis das, was er als Sportler gelernt hatte: Er kämpfte. Er zog sich nicht zurück, er hielt durch. Wo andere Prominente jammerten oder zusammenbrachen, ertrug er die Prüfungen und die öffentliche Demütigung mit einer stoischen Ruhe, die viele überraschte. Er nutzte die Disziplin des Skilangläufers im Dschungel Australiens.

Am Ende dieser ersten Staffel stand nicht sein Scheitern, sondern ein bizarrer, unerwarteter Triumph. Costa Cordalis wurde vom Publikum zum ersten Dschungelkönig Deutschlands gekrönt.

Dies war der Moment, in dem er seine Macht zurückeroberte. Es war seine späte Abrechnung. Er brach sein Schweigen nicht, indem er Namen nannte, sondern indem er ein System besiegte, das ihn zum Opfer machen wollte. Sein Sieg war die Anklage. Die Namen, denen er sich stellte, waren keine Individuen; es waren die Systeme, die ihn verletzt hatten.

Das erste System: die Schlagerindustrie, die ihn auf “Anita” reduziert und ihn fallen gelassen hatte, als er nicht mehr ins Schema passte. Das zweite System: die öffentliche Wahrnehmung, die ihn als gefallenen Star belächelte, der sich für Geld demütigen muss. Und das dritte System: das neue Reality-Fernsehen, das auf die Zerstörung von Würde aufgebaut war, um Quoten zu generieren.

An jenem Abend blickte ein Mann in die Kameras, der nicht gebrochen war, sondern gestärkt. Aus Spott wurde Respekt. Er hatte die Regeln des neuen Spiels nicht nur akzeptiert; er hatte sie gemeistert und gewonnen.

Jahre später, 2014, gab er in seiner Autobiografie “Der Himmel muss warten” die direkte Erklärung. Er nannte keine Namen von Managern, aber er bezifferte den Preis seiner Entscheidung. Er gab offen zu, dass der Sieg ihm rund eine halbe Million Euro eingebracht habe. Und er konfrontierte seine Kritiker mit einem Satz, der das ganze Dilemma offenbarte: “Da soll jeder über das Dschungelcamp denken, was er will. Auf solche Summen verzichtet kein Künstler gerne.”

Dies war seine unversöhnliche Erklärung. Es war das Eingeständnis, dass die Industrie einen Künstler in eine Position bringen kann, in der Würde einen Preis hat. Einen Preis, den er bereit war anzunehmen, um seine Geschichte mit seiner eigenen Stimme neu zu schreiben.

Die Geschichte von Costa Cordalis ist eine Parabel auf die unbarmherzige Natur des Ruhs. Sie wirft eine unbequeme Frage an uns alle auf: Sind wir als Publikum nicht mitschuldig an diesem System? Fordern wir den Fall unserer Helden, nur um ihren mühsamen Wiederaufstieg als Unterhaltung zu konsumieren?

Die Ironie seines Erbes ist, dass sein Sohn, Lukas Cordalis, heute selbst ein fester Bestandteil jener Reality-TV-Welt ist, die sein Vater einst aus einer Notlage heraus betrat.

Costa Cordalis hat seine Geschichte selbst zu Ende geschrieben. Nicht mit Verbitterung, sondern mit einer pragmatischen Konfrontation. Er suchte keine Vergebung; er suchte Relevanz. Und wie er selbst sagte: “Da soll jeder denken, was er will.” Es ist das letzte Wort eines Mannes, der seine Geschichte und seine Würde zurückerobert hat, als das Schweigen am lautesten war.