Es gibt ein Bild, das sich in das kollektive Gedächtnis einer ganzen Fernsehnation eingebrannt hat: eine kalte, feuchte Industriestraße. Ein Mann in einem beigefarbenen, abgewetzten Parker. Eine trockene Faust, die gegen eine morsche Tür klopft. Das war der Moment, sonntagabends, kurz nach der Tagesschau, in dem Deutschland den Atem anhielt. Horst Schimanski betrat die Szene. Rau, direkt, unangepasst. Ein Ermittler, der nicht mit Anzug und Aktenkoffer kam, sondern mit Staub am Mantel und einer Sprache, die direkt von der Straße stammte.

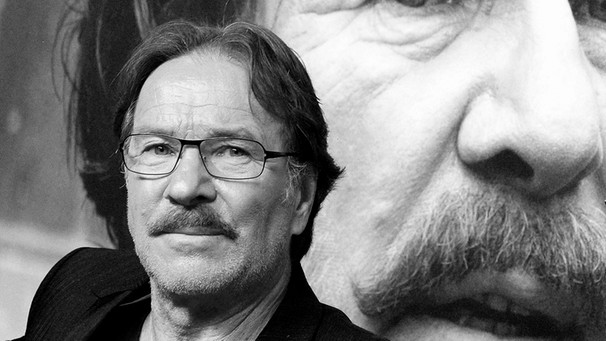

Viele Jahre später erlischt dieses Bild. An seine Stelle tritt eine eigentümliche Stille. Die Nachricht vom Tod des Mannes, der dieser Figur sein Gesicht, seine Stimme und seine unbändige Energie geliehen hatte, erreicht die Öffentlichkeit erst eine Woche nach der Beerdigung. Götz George, das Kraftpaket, die TV-Ikone, der Mann, der den deutschen Fernsehkrimi revolutioniert hatte, war nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Und er war gegangen, wie er die letzten Jahre gelebt hatte: im Stillen, fernab des Rampenlichts, das er beruflich so meisterhaft beherrschte und privat so sehr mied.

Dieser Kontrast zwischen dem lauten, oft polternden öffentlichen Image und dem erbittert verteidigten privaten Raum war der zentrale Faden in einem Leben voller schillernder Widersprüche. Um Götz George zu verstehen, muss man zurückblicken auf einen Anfang, der im langen Schatten der Geschichte lag.

Geboren 1938 in Berlin, war er der Sohn eines der größten, aber auch umstrittensten Schauspieler seiner Zeit: Heinrich George. Die Mutter, Berta Drews, war ebenfalls eine gefeierte Darstellerin. Er kam in ein Haus der Bretter und Rampenlichter, doch die Kindheit im Nachkriegs-Deutschland war geprägt von der Abwesenheit des Vaters, der 1946 im sowjetischen Speziallager Sachsenhausen starb. Aus dieser Stille heraus fand der Junge früh seinen Weg auf die Bühne. Es war, als ob er das Atmen im Scheinwerferlicht neu lernen musste, anders als im leeren Haus.

Er war noch keine zwanzig, als er neben der jungen Romy Schneider vor der Kamera stand. Doch George wollte mehr sein als nur der “hübsche junge Mann”, den man schnell wieder vergisst. Er suchte Kanten, Gewicht, Risiko. Er ging den harten Weg der Ausbildung, erst im Ufa-Nachwuchsstudio, dann im Ensemble in Göttingen. Er lernte das Handwerk von der Pike auf. Disziplin, Timing, die Kraft einer Pause, die Wichtigkeit eines Blicks – das war seine Verfassung. Er machte seine Stunts lieber selbst, nicht aus Eitelkeit, sondern weil er glaubte, dass man Glaubwürdigkeit nicht delegieren kann.

Von dieser soliden Basis aus trat er 1981 ins Fernsehen und schrieb Geschichte. Als Horst Schimanski definierte er das Bild des TV-Kommissars neu. Er war kein höflicher Beamter mit sauberer Krawatte. Er war ein Mann mit Ecken, der Türen eintrat, die lange klemmten. Er sprach, wie man auf der Straße sprach, nicht wie an der Sprechschule. Er war widerspenstig, emotional, oft ein Ärgernis für seine Vorgesetzten, aber ein Held für die Zuschauer.

In den 80er Jahren wurde Schimanski mehr als nur eine Rolle. Er wurde ein Spiegel für eine Republik im Wandel. Der beige Parker wurde zu einer Art “Uniform der Haltung”, ein leises Abzeichen gegen die Glätte und Distanz der Zeit. Arbeiter, Lehrlinge, Menschen mit kalten Händen auf dem Heimweg – sie erkannten sich in diesem Kommissar wieder, der nicht von oben herab sprach, sondern von nebenan. Die Figur wurde so groß, dass sie aus dem Fernsehen ins Kino wuchs (“Zahn um Zahn”, “Zabou”). Schimanski war ein Volksvermögen geworden.

Doch Götz George war zu ehrgeizig, um sich auf diesem Erfolg auszuruhen. Er wusste, dass in ihm mehr steckte als der raubeinige Polizist aus dem Ruhrpott. Parallel zur Ikone Schimanski härtete er sein Profil im Kino. Und dann, in den 90er Jahren, kam die Rolle, die alles überstrahlte und bewies, welch strenger Charakterdarsteller in ihm wohnte.

In “Der Totmacher” spielte er den Serienmörder Fritz Haarmann. Ein Kammerspiel, fast ausschließlich in einem Verhörraum. George saß still, ließ die Töne fallen wie Steine in einen trockenen Brunnen, schnitt die Sprache klein, machte Pausen zu Messern. Es war eine Tour de Force, die ihm weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung brachte. Plötzlich war da nicht mehr nur der Volksheld, sondern der Künstler, der furchtlos in Abgründe blickte. Gleichzeitig bewies er in Komödien wie “Stonk!” und “Rossini”, wie präzise Spott klingen kann, wenn Timing und Takt stimmen. Und in “Mein Vater” zeigte er eine andere Art von Zärtlichkeit, als er das Tabuthema Alzheimer ohne Weichzeichner, aber mit einer Wärme spielte, die nicht predigte.

Er verband das Breite und das Tiefe, die Bühne, das Kino und die vertraute Lampe im Wohnzimmer. Doch dieser Ruhm hatte einen Preis. George lernte früh, dass Popularität keinen Schutz vor Grenzverletzungen bietet. Je berühmter er wurde, desto mehr drängten Blicke in sein Leben, die dort nichts zu suchen hatten. Artikel, die aus Andeutungen Gewissheiten machten, Fotos, die eine Nähe vorgaukelten, wo er Distanz einforderte.

Er wehrte sich mit der unbequemen Hartnäckigkeit eines Mannes, der seine Privatsphäre als nicht verhandelbar ansah. Er zog sich zurück. Für eine Zeit lebte er mehr am Meer als in den Studios. Ein Haus auf Sardinien, hoch oben über den Klippen, wurde sein stiller Gegenentwurf zum Lärm der Branche. Schwimmen, atmen, die Stimme sammeln.

Doch der Lärm fand ihn, und zwar dort, wo man ihn am wenigsten erwartet: im grellen Licht einer großen Samstagabend-Unterhaltungsshow. Sein Auftritt bei “Wetten, dass..?” 1998 wurde zu einem der größten Eklats der deutschen Fernsehgeschichte. George, gekommen, um über einen Film zu sprechen, traf auf ein Gespräch, das ihm zu leicht, zu glatt, zu sehr Kulisse war. Er reagierte scharf, unwirsch, konfrontativ. Das Land diskutierte: War das Arroganz oder Konsequenz? Die Laune eines Stars oder der Trotz eines Handwerkers, der sein Werk ernst nimmt? Er entschuldigte sich später, aber der Moment offenbarte etwas Wesentliches: Sein Temperament war kein Lack, den man für die Kamera polieren konnte. Es war Teil des Mannes.

Noch näher an den wunden Punkt seiner eigenen Geschichte rückte er mit einem Film, der seinen eigenen Namen trug: “George”. Er spielte seinen Vater Heinrich. Es war mehr als eine Rolle; es war ein spätes Zwiegespräch mit der eigenen Geschichte. Er nutzte die Kunst, um die Vergangenheit zu befragen. Wie spricht man über Schuld und Schicksal, über Kunst und Verstrickung im Dritten Reich, ohne Anklage und ohne Ausflucht? Der Film spaltete die Kritiker, doch darum ging es ihm nicht. Es war das Gespräch eines Sohnes mit der Geschichte, älter als Lob und jünger als jeder Skandal.

Sein Ehrgeiz wechselte in den letzten Jahren die Form. Nicht höher, schneller, weiter, sondern klarer, wahrhaftiger. Er suchte nicht mehr die Menge, er suchte die Dichte. Er drehte, wenn die Figur etwas forderte, und ließ aus, wenn es nur Routine gewesen wäre. Er richtete sich zwei leise Heimaten ein: oben unter dem Dach in Hamburg, nah am Hafenwind, und weit im Süden auf Sardinien, wo das Meer jeden Morgen die Gedanken ordnete. An seiner Seite seine Frau Marika, die er spät in seinem Leben fand.

Dann kam das, was niemand planen kann. Eine kurze Krankheit. Ein schneller Abschied. Die Trauerfeier fand im engsten Kreis statt, bevor die Öffentlichkeit überhaupt wusste, dass es Zeit zum Trauern war. Es war ein stiller Schlussakkord, der perfekt zu dem Mann passte, der sein Innerstes so vehement geschützt hatte. Kein Pathos, keine Schlagzeilen.

Und doch ist er nie ganz weg. Am Ende bleiben zwei Bilder, die untrennbar zu ihm gehören: Da ist der Schimanski, der den Fernsehkommissar von der Bühne der Höflichkeit hinunter auf den Asphalt holte – rau, herzlich, nah am Leben. Und da ist der Charakterdarsteller Götz George, der ohne Zierde in psychische Abgründe stieg, die Stille zum Werkzeug machte und uns zwang, genauer hinzusehen. Sein Weg lehrt etwas Einfaches und zugleich Schweres: Ruhm überdeckt keine Narben. Was bleibt, ist Haltung, Handwerk und die Achtsamkeit gegenüber der Figur und dem Publikum. Vielleicht war das seine eigentliche Größe: nicht größer zu scheinen, sondern genauer zu werden.