Der Bahnhof Offenbach an einem kalten Februarnachmittag. Der Wind pfeift schneidend durch das metallene Hallendach, während Lautsprecherdurchsagen monoton die An- und Abfahrten der Züge verkünden. Menschen eilen geschäftig über die Bahnsteige, eingehüllt in dicke Mäntel, die Gesichter verborgen hinter Schals, jeder versunken in seiner eigenen Welt, auf seiner eigenen Reise. Niemand schenkt dem Mann Beachtung, der abseits des geschäftigen Treibens am Rande des Bahnsteigs steht. Groß gewachsen, in einem unauffälligen grauen Mantel, das Gesicht gezeichnet von einer tiefen Erschöpfung, der Blick leer, als würde er durch die Menschen und Züge hindurch in eine andere, ferne Welt blicken.

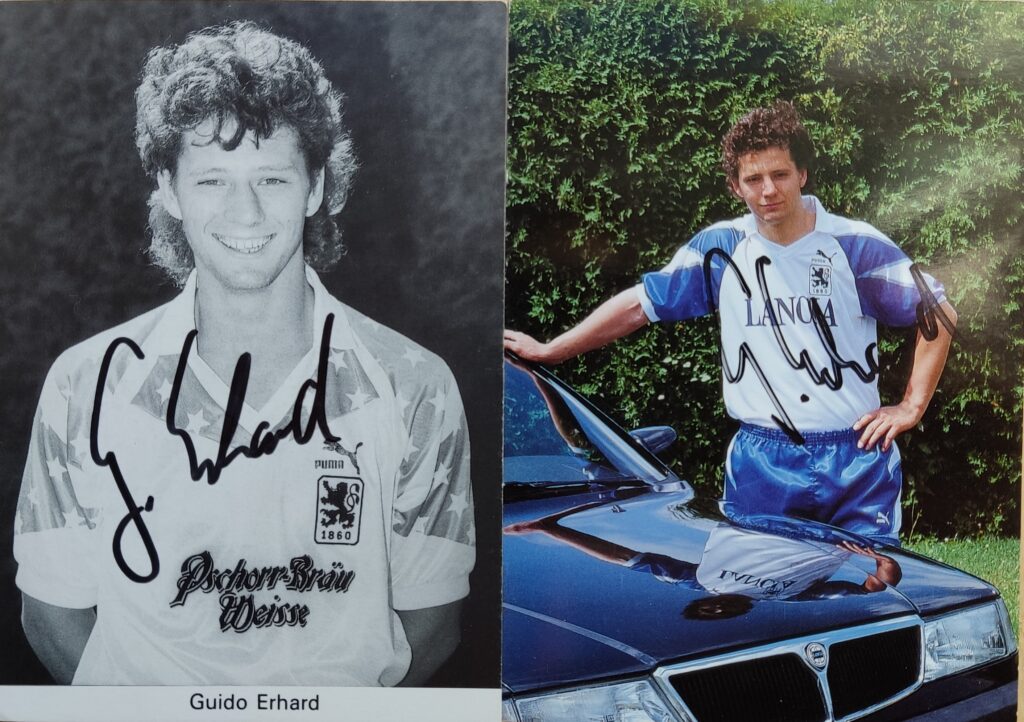

Dieser Mann war Guido Erhard. Ein Name, der bei vielen Fans des TSV 1860 München auch heute noch ein Echo auslöst. Er war einst ein Stolz des deutschen Fußballs, ein Stürmer mit einem besonderen Instinkt, ein Angreifer, der den Verlauf eines Spiels in wenigen Augenblicken verändern konnte. Man nannte ihn ehrfürchtig den „Edeljoker“, einen Spieler, der von der Bank kam und für die überraschenden, die entscheidenden Tore gut war. Doch an diesem 21. Februar 2002 gab es keine jubelnden Fankurven mehr, kein gleißendes Flutlicht, das sein Gesicht erhellte. Für Guido Erhard blieb nur die kalte, graue Stille des Bahnhofs und die schwerste, die endgültigste Entscheidung seines Lebens.

Das schrille Quietschen von Eisen auf Schienen kündigte die Einfahrt eines Zuges an. Für die meisten Passagiere war es nur ein gewöhnlicher Zug, der Beginn einer alltäglichen Fahrt nach Hause oder zur Arbeit. Für Guido jedoch war es der letzte Halt, die Erlösung, die er in den dunkelsten Stunden seiner schlaflosen Nächte schon so oft erwogen hatte. Mit einem einzigen, entschlossenen Schritt verwandelte er all die glorreichen Momente seiner Karriere, den Jubel, die Tore, die Hoffnungen, in ewige Dunkelheit. Ein Schritt, der die endlosen Grübeleien beendete, die qualvollen Nächte, die seine bipolare Erkrankung mit sich brachte, die langen, zermürbenden Monate in Kliniken und die alles verzehrende Einsamkeit, die ihm blieb, als der Fußball ihm keine Heimat mehr bot.

Die Fußballwelt sah in Guido Erhard einen soliden, verlässlichen Spieler. Er war nicht der größte Star, nicht der schillernde Nationalheld, aber er wurde geschätzt für seinen unermüdlichen Einsatz, seinen Torinstinkt und seine bescheidene Art. Doch kaum jemand ahnte, welch zerbrechliche Seele sich hinter den Toren und dem gezwungenen Lächeln für die Kameras verbarg. Es gab Warnzeichen, Momente, die im Nachhinein wie verzweifelte Hilferufe wirken. Einmal, so erinnerten sich Teamkollegen später, verstörte er während einer Busfahrt die gesamte Mannschaft, als er völlig nüchtern und ohne jede erkennbare Emotion verschiedene Wege aufzählte, wie man seinem Leben ein Ende setzen könne. Es war kein makaberer Scherz, es war ein Blick in den Abgrund seiner Seele. Aber damals, in der harten, leistungsorientierten Welt des Profifußballs, war mentale Gesundheit ein Tabuthema. Niemand hörte wirklich hin.

Und so ließ Guido in Offenbach los. Ohne einen Abschiedsbrief, ohne letzte Worte an Freunde oder seine Familie. Er verließ diese Welt im Schweigen. Doch sein Sprung hallte wie ein Donnerschlag durch die gesamte deutsche Fußballwelt. Er riss eine fundamentale Frage auf: Wie kann ein Spieler, der einst von Tausenden bejubelt wurde, der unzähligen Fans Momente der Freude schenkte, so unsagbar allein sein, dass er den Gleisen eines Bahnhofs als letzten, einzigen Ausweg vertraut? Dieser Moment nahm nicht nur einem 32-jährigen Mann das Leben; er hinterließ einen tiefen, schmerzhaften Riss in der glänzenden Fassade des deutschen Fußballs. Er zwang die Menschen, einen Blick auf die Schattenseiten zu werfen, über die kaum jemand sprach, wenn der Jubel der Stadien verklungen ist. Denn dann stehen viele Spieler allein vor sich selbst, und manchmal, so wie Guido Erhard, zerbrechen sie daran.

Um zu verstehen, warum der Tod von Guido Erhard den deutschen Fußball so tief erschütterte, muss man seinen Weg betrachten. Geboren am 6. Oktober 1969 in Hanau, fand er schon als Kind im Fußball seine größte Leidenschaft. In den 1980er-Jahren, einer Zeit des Umbruchs im deutschen Fußball, wurde sein Talent schnell erkannt. 1988 startete er seine Profikarriere bei den Kickers Offenbach, einem Traditionsverein, der seine besten Tage bereits hinter sich hatte. Der große Wendepunkt folgte 1990 mit dem Wechsel zum TSV 1860 München. Dort, bei den „Löwen“, fand Guido seine perfekte Rolle. Er war der Mann für die besonderen Momente, der Einwechselspieler, der explodieren konnte, wenn das Spiel auf der Kippe stand. Sein Spitzname „Edeljoker“ war mehr als nur ein Label; er war eine Beschreibung seiner Essenz auf dem Platz. Mit seinem robusten Spielstil, einem untrüglichen Auge für freie Räume und einer unerschütterlichen Willenskraft erzielte er immer wieder entscheidende Tore. Die Saison 1994/95 wurde zum Höhepunkt seiner Karriere: vier Tore in nur 16 Bundesliga-Einsätzen, die meisten davon als Einwechselspieler. Für die Fans war er ein Hoffnungsträger. Wenn Guido auf den Platz kam, lag ein Tor in der Luft.

Doch der Glanz des Erfolgs ist im Fußball oft flüchtig. 1995 wechselte er zum VfL Wolfsburg, in der Hoffnung auf mehr Spielzeit und einen Stammplatz. Doch die Realität war hart. Die Konkurrenz im Sturm war groß, wiederkehrende Verletzungen warfen ihn zurück. Nach nur einer Saison zog er weiter zum 1. FSV Mainz 05. Auch dort gelangen ihm wichtige Treffer, doch die Konstanz seiner Münchner Zeit erreichte er nicht mehr. Der Wille war ungebrochen, doch das innere Strahlen, die Leichtigkeit, schien bereits verblasst.

Abseits des Platzes beschrieben ihn Freunde als humorvollen, aber auch in sich gekehrten Menschen, der plötzlich distanziert und unnahbar wirken konnte. Hinter seinem Lächeln verbargen sich innere Kämpfe, die immer heftiger wurden. Die Diagnose kam spät, aber sie gab dem unsichtbaren Feind einen Namen: bipolare Störung, manisch-depressiv. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere, mit Anfang 30, fiel er in ein tiefes Loch. Der Fußball, der sein ganzes Leben strukturiert und ihm ein Ziel gegeben hatte, war plötzlich weg. Die Bühne war leer, der Applaus verklungen. Guido verlor sich selbst. Sieben Monate verbrachte er stationär in einer psychiatrischen Klinik in Mannheim. Es war ein Versuch, Stabilität zu finden, doch nach der Entlassung kehrte die Dunkelheit mit voller Wucht zurück. Der Fußball hatte ihm alles gegeben, und ohne ihn blieb für ihn nichts mehr übrig.

Sein Schicksal ist ein Spiegelbild eines strukturellen Problems. Im deutschen Fußball der frühen 2000er-Jahre zählten Kondition, Taktik und Tore. Für die Seele der Spieler war kein Platz. Solange man funktionierte und Leistung brachte, wurde man gefeiert. Fiel man aus dem Raster, wurde man schnell vergessen. In dieser unbarmherzigen Leere stürzte Guido Erhard ab – vom gefeierten Torjubel auf den Rängen bis zur tödlichen Stille im Bahnhof von Offenbach.

Der Tod von Guido Erhard war ein Weckruf, den damals kaum jemand hören wollte. Sieben Jahre später, als der Nationaltorhüter Robert Enke sich ebenfalls das Leben nahm, durchfuhr ein Schock die Nation. Plötzlich wurde über Depressionen im Profisport gesprochen, Stiftungen wurden gegründet, und das Thema mentale Gesundheit rückte in den Fokus. Enke wurde zu einem Symbol für eine längst überfällige Veränderung. Doch Guido Erhard blieb die erste, die fast ungehörte Alarmglocke, eine Tragödie, die beinahe in Vergessenheit geraten wäre.

Hätte seine Tragödie verhindert werden können? Diese Frage bleibt quälend im Raum stehen. Hätte jemand wirklich hingehört, als er von Suizid sprach? In einem System, in dem Stärke und Härte als unumstößliche Tugenden galten, wagte es niemand, offen über Schwäche zu sprechen. Die Angst, als nicht belastbar abgestempelt zu werden, ließ viele Spieler schweigen, oft bis zum bitteren Ende.

Guido Erhard hinterließ keinen Abschiedsbrief. Sein stiller Abgang ist jedoch eine lautere Botschaft als alle Worte es je sein könnten. Er ist eine Mahnung an die Zerbrechlichkeit des Menschen hinter dem Trikot, eine Erinnerung daran, dass der Fußball mehr braucht als nur Tore und Titel. Er braucht Mitgefühl, Empathie und die Bereitschaft, auch auf die leisen Stimmen zu hören. Seine Tore mögen mit der Zeit verblassen, doch sein Tod bleibt wie eine tiefe Narbe in der Seele des deutschen Fußballs. Er verdient es, erinnert zu werden – nicht nur als der Edeljoker, der überraschende Tore schoss, sondern als ein Mensch, der in der Stille eines Systems unterging, das noch nicht bereit war, genau hinzusehen. Es gibt Geschichten, die nie erzählt wurden, und seine ist eine davon.