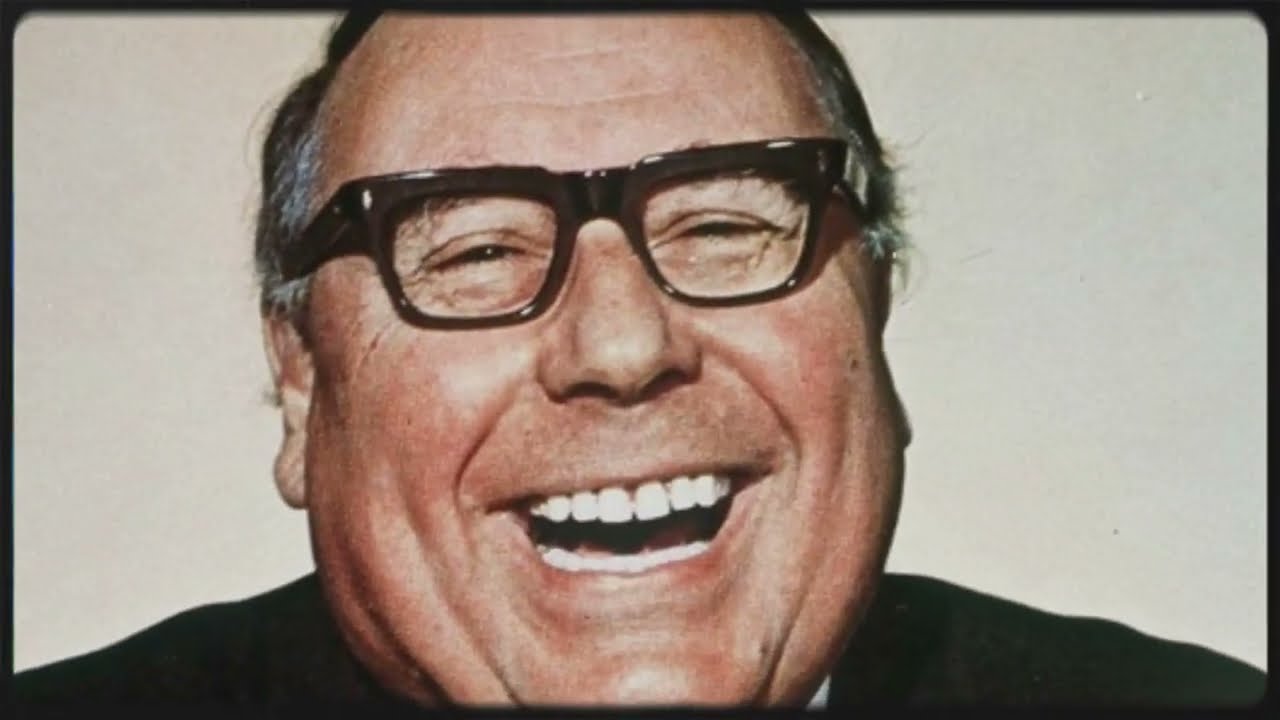

Peter Alexander – der Name allein evoziert eine Ära. Er war der Inbegriff des Nachkriegsoptimismus, der Mann, der die Sorgen mit einem Lied verscheuchte und mit seinem unnachahmlichen Wiener Charme ganze Wohnzimmer zum Strahlen brachte. Geboren 1924, wurde er mehr als ein Entertainer; er war ein Stück kollektive Seele, ein Symbol für Freundlichkeit, Anstand und Herzenswärme in einer Welt, die sich nach Leichtigkeit sehnte. Er sang, als andere schwiegen, und machte Witze, wenn die Last der Welt zu schwer schien, um noch zu lächeln.

Doch hinter dieser makellosen Fassade des ewigen Gentlemans, hinter dem Lächeln, das nie zu verblassen schien, verbarg sich ein Mensch, der lange schwieg. Ein Mann, der die Schattenseiten des Showgeschäfts – Neid, Rivalität und Verrat – am eigenen Leib erfuhr, aber aus Loyalität und Anstand nie öffentlich darüber sprach. Bis jetzt. Kurz vor seinem Tod, im reifen Alter von 84 Jahren, legte Peter Alexander die letzte Maske ab. In einer späten Beichte, die wie ein Vermächtnis klingt, enthüllte der Superstar endlich, was viele nur vermutet hatten: Fünf berühmte Kollegen, die ihn zutiefst enttäuschten, verletzten oder wütend machten. Fünf Namen, die nicht nur Erinnerungen, sondern Kapitel seines Lebens darstellten, gefüllt mit Bewunderung, Missgunst, Respekt und manchmal unerträglichem Schmerz.

„Ich war immer freundlich“, soll er in einem seiner letzten, tiefgründigen Gespräche reflektiert haben, „aber Freundlichkeit schützt nicht vor Enttäuschung.“ Diese fünf Menschen waren keine Fremden, sondern Weggefährten, Rivalen und Spiegelbilder jener Zeit, in der Erfolg oft einen hohen, persönlichen Preis forderte. Die späte Wahrheit Peter Alexanders ist die Geschichte eines Mannes, der zwischen tosendem Applaus und tiefster Einsamkeit lebte und erkannte, dass das Lächeln, das er Millionen schenkte, manchmal am schwersten allein zu tragen war. Seine Beichte ist ein intimer Blick hinter die Kulissen des Schlager-Olymps, ein Drama in fünf Akten, das die Komplexität menschlicher Beziehungen unter dem gnadenlosen Licht der Öffentlichkeit aufzeigt.

5. Freddy Quinn: Der stille Wettlauf um die Krone

Auf Platz fünf findet sich Freddy Quinn, der Seemann mit der rauen Stimme, der zusammen mit Peter Alexander als Bruder des Erfolgs galt. Beide Männer, diszipliniert, charmant und unermüdlich, verkörperten die Hoffnung der Nachkriegsgeneration. Doch hinter der Bühne herrschte kein Frieden, sondern ein stiller, ungesprochener Wettlauf. „Freddy war anders als ich“, analysierte Alexander. „Er wollte geliebt werden, ich wollte verstanden werden.“

Die Spannung war bereits in den 1950er Jahren spürbar, als sie bei Hamburger Radioaufzeichnungen aufeinandertrafen. Freddy, mit seiner imposanten Aura, schien ein Mann zu sein, der niemanden neben sich dulden konnte. Die Konkurrenz spitzte sich in den frühen 60er Jahren zu, als sie dieselben Produzenten und Bühnen teilten. Wenn Alexander sang, saß Quinn mit verschränkten Armen da. Wenn Quinn auftrat, war Alexanders Applaus höflich, aber kühl.

Der endgültige Bruch kam 1961 bei einer Live-Gala, als Alexander den Preis als „Bester Sänger des Jahres“ gewann. Quinns Gratulation war dünn wie Glas. Am selben Abend soll Quinn im kleinen Kreis geäußert haben, Alexander spiele nur den Gentleman, sei aber in Wahrheit genauso ehrgeizig wie alle anderen. Diese Worte trafen Alexander tief, da sie sein Fundament – seinen Anstand – infrage stellten. „Ich wollte nie etwas beweisen“, entgegnete er später, „ich wollte nur, dass Musik verbindet, aber sie hat uns getrennt.“ Bis zum Schluss sprach Peter Alexander nie schlecht über seinen Kollegen, doch in seinen Erinnerungen blieb der schmerzhafte Satz: „Wir hätten Brüder sein können, aber wir haben uns wie Fremde benommen.“ Sein Respekt blieb unerwidert, da Quinn, so Alexanders traurige Erkenntnis, nie verstand, dass Freundlichkeit keine Schwäche ist.

4. Udo Jürgens: Die schmerzhafte Bewunderung der Freiheit

Mit Udo Jürgens betritt ein Weltbürger die Bühne von Peter Alexanders späten Wahrheiten. Der Komponist, Dichter und Mann am weißen Flügel war das Feuer, wo Alexander die Form war. Eine Freundschaft entwickelte sich nicht auf den ersten Blick, aber eine gegenseitige, tiefe Faszination: Alexander bewunderte Jürgens‘ Freiheit; Jürgens respektierte Alexanders Präzision. „Udo war Feuer, ich war Form“, fasste Alexander zusammen. „Er lebte, ich funktionierte.“

Der Wendepunkt ihrer Beziehung war Jürgens’ Triumph beim Eurovision Song Contest 1966 mit Merci, Chérie. Alexanders Freude war echt, doch parallel dazu wuchs in ihm ein stiller, beinahe neidischer Schmerz. „Ich habe gespürt“, sagte er Jahre später, „dass ab diesem Tag die Sonne ein bisschen weniger für mich schien.“ Jürgens war unberechenbar, leidenschaftlich, provozierend – all das, was der Perfektionist Alexander sich nie erlaubte zu sein.

Die Spannung entlud sich bei einer gemeinsamen ZDF-Aufzeichnung, als Jürgens mitten im Duett improvisierte und den Takt verlor. Peter, der Perfektionist, verlor für einen Sekundenbruchteil selbst den Takt. Das Publikum jubelte, doch in Alexanders Augen lag eine kaum wahrnehmbare Verletzlichkeit. Auf Jürgens’ lachende Bemerkung, es sei doch nur Spaß gewesen, antwortete Alexander leise: „Für dich vielleicht. Für mich war es Arbeit.“ Es war kein Streit, sondern der Beginn einer unüberbrückbaren Distanz. Jürgens war für Alexander kein Feind, aber eine ständige, schmerzhafte Erinnerung daran, dass Genie und Kontrolle nicht dieselbe Sprache sprechen. Er mochte ihn, gestand Alexander, aber er konnte ihn nicht ertragen, weil er ihm zeigte, dass man berühmt und frei zugleich sein konnte.

3. Harald Juhnke: Die Tragödie der verschwendeten Genialität

Harald Juhnke, das Chaos auf zwei Beinen, der Inbegriff des freien, unberechenbaren Künstlers, machte Peter Alexander zutiefst wütend, aber er erzeugte in ihm auch eine heimliche Bewunderung. Wo Alexander Ordnung suchte, lebte Juhnke das Gegenteil. Er kam unpünktlich, oft mit einem Glas in der Hand, aber immer mit einem Spruch, der alle zum Lachen brachte. „Er war ein Feuer, das man nicht löschen konnte“, beschrieb Alexander. „Aber irgendwann hat es alles verbrannt, auch ihn selbst.“

Auf den Samstagabendbühnen der 70er Jahre war ihre Kombination pure Magie: Juhnke der spontane Witz, Alexander der kalkulierte Charme. Doch hinter der Kamera begann der Sturm. Juhnke konnte Alexander in den Wahnsinn treiben, seine Witze wurden zuweilen gemein. Bei einer Probe in Berlin eskalierte es, als Juhnke, leicht angetrunken, Peter Alexanders Perfektionismus bissig kommentierte: „Peter, du bist so perfekt, dass man dich fast nicht aushält.“ Alexander lachte mit, doch sein verletzter Stolz blitzte auf.

„Ich habe ihn nie verstanden“, klagte Alexander, „wie kann jemand so viel Talent haben und es so verschwenden?“ Die Verzweiflung des Perfektionisten über die Selbstzerstörung des Genies war tief. Bei einem Besuch im Krankenhaus nach Juhnkes Rückfall versuchte Alexander, den Menschen hinter dem Clown zu erreichen: „Dann hättest du irgendwann aufhören müssen zu spielen.“ Es war nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Ausdruck seiner eigenen Ohnmacht. Alexander beneidete Juhnke darum, dass dieser sagte, was er dachte, während Alexander dachte, was er nie sagte. Als Juhnke starb, fand Alexander die leise, ehrliche Essenz ihrer Beziehung: „Er war das, was ich nie wagte zu sein, und genau das hat ihn zerstört.“ Für Alexander blieb Juhnke der Spiegel, in dem er sich selbst ohne Maske sah, denn Lachen ohne Wahrheit ist leer.

2. Marika Rökk: Die Diva und die Wunde der Nichtanerkennung

Auf Platz zwei findet sich Marika Rökk, die Diva, die ihn nie ernst nahm. Sie war Glamour in Menschengestalt, ein Wirbel aus Glitzer, Selbstbewusstsein und Hollywood-Glanz. Peter Alexander traf sie Anfang der 60er Jahre bei Dreharbeiten für eine große UFA-Produktion. Er, der junge Aufsteiger, begegnete der Legende mit Respekt. Sie hingegen sah über ihn hinweg. „Ich glaube, sie hatte einfach keine Augen für Leute, die noch lernen mussten“, resümierte Alexander mit einem feinen Lächeln.

Am Set war die Spannung spürbar. Rökk war Perfektionistin, fordernd und theatralisch; Alexander ruhig und diszipliniert, der Gegenpol ihrer Diva-Allüren. Während Alexander sich an Texte hielt, improvisierte sie. Ein Kameramann erinnerte sich an den Satz, der Alexander tiefer traf als jede Kritik: Als Peter seine Szenen spielte, sagte Marika laut genug für alle: „Er ist ja nett, aber kein Star.“

Dieser Satz brannte sich in Alexanders Gedächtnis ein. „In dem Moment wollte ich endlich gesehen werden“, gestand er später, „nicht nur als netter Junge aus Wien, sondern als Künstler.“ Rökk hielt ihn in Interviews mit süßer Ironie klein. „Peter, ein Gentleman, er hält mir immer den Stuhl hin, auch wenn keiner das verlangt.“ Für Alexander war dies die Gleichgültigkeit, die aus Bewunderung Enttäuschung werden ließ. „Ich glaube, sie hat mich nie ernst genommen“, bilanzierte er. „Für sie war ich Unterhaltung, aber nie Kunst.“ Viele Jahre später, bei einer Preisverleihung, trafen sie sich wieder. Sie umarmte ihn so, wie man jemanden umarmt, den man längst vergessen hat. Alexanders Fazit an diesem Abend war die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Gleichgültigkeit von heute härter war als die Worte von damals. Marika Rökk lehrte ihn, dass er in ihrem Reich immer nur den Hofnarren spielte, doch sie lehrte ihn auch, dass man Größe zeigen kann, indem man still bleibt, wenn man übergangen wird.

1. Heinz Erhardt: Der Verrat des Idols

Die tiefste Wunde trug Peter Alexander jedoch durch den Mann davon, der ihn am meisten prägte: Heinz Erhardt. Der König des Wortspiels und das Genie des deutschen Humors war für Alexander Vorbild, Lehrer und Idol. „Ohne ihn hätte ich nie gelernt, was Timing ist“, sagte Alexander oft, „aber er hat mir auch gezeigt, wie grausam Humor sein kann.“

In den 50er Jahren verehrte Peter, damals noch ein Niemand, den bereits unantastbaren Erhardt. Er studierte jede Geste seines Idols. Doch Erhardt sah in Peter nur den höflichen, gut erzogenen Wiener Sänger, keinen Rivalen auf Augenhöhe. „Sie nannten mich den Schüler“, erinnerte sich Alexander, „aber irgendwann wollte ich kein Schüler mehr sein.“

Der schleichende Bruch kulminierte 1960 bei einem gemeinsamen Fernsehauftritt. In einem Sketch improvisierte Erhardt, überrollte Peter, der am Text festhielt, und machte Witze auf dessen Kosten. Das Publikum tobte. Alexander lachte mit, aber innerlich war er still. Hinter der Bühne klopfte Erhardt ihm lachend auf die Schulter und sagte: „Junge, du musst lernen, dich nicht so ernst zu nehmen.“ Dieser Satz begleitete Peter jahrzehntelang. Er zog sich zurück, arbeitete härter, wurde präziser – bis Perfektion seine Rüstung wurde. Er sehnte sich nach der Anerkennung seines Idols: „Ich wollte, dass er irgendwann sagt: Jetzt bist du gut. Aber das kam nie.“

Jahre später, bei einer Preisverleihung, stand Alexander, der gefeierte Star, auf der Bühne. Erhardt, bereits krank, saß im Publikum. Alexander trat auf, sang, bekam stehenden Applaus. Er verneigte sich leicht vor seinem Idol. Erhardt lächelte schwach. Kein Wort, kein Lob. Nur dieser Blick, halb Stolz, halb Schweigen. „Ich habe in diesem Moment verstanden“, so Peter Alexanders tiefe Erkenntnis, „dass manche Menschen dich prägen, weil sie dich nie umarmen.“ Erhardt war für ihn nicht nur eine Figur der Vergangenheit, sondern eine Wunde, die nie ganz heilte. Er verdankte ihm seine Disziplin und seinen Humor, aber auch seinen tiefsten Schmerz. „Ich habe ihn immer geliebt“, schloss Peter Alexander seine Beichte leise, „aber ich habe mir gewünscht, dass er mich irgendwann einfach einmal ernst nimmt.“

Das Vermächtnis des Gentlemen

Wenn das Licht verlischt und der Applaus verstummt ist, bleibt nur die Stille. Und in dieser Stille klingt manchmal mehr Wahrheit als in allen Liedern. Peter Alexander, der ewig lächelnde Wiener, schenkte Millionen Menschen Freude, doch sein eigenes Herz trug lange den Preis der Maske. Er war Perfektionist und Träumer, Entertainer und Gefangener seiner eigenen Freundlichkeit.

Seine späte Beichte ist keine Anklage, sondern ein Akt der Vergebung. Er hatte seine Rivalen, seine Wunden, seine Schatten, aber er blieb bis zum Schluss, was er immer war: ein Gentleman, der selbst in Enttäuschung Würde fand und erkannte, dass Vergebung mehr Größe zeigt als Triumph. „Ich wollte nie ein Idol sein“, resümierte er einst, „ich wollte nur, dass die Menschen für einen Moment vergessen, wie schwer das Leben sein kann.“

Dieses späte Geständnis ist sein Vermächtnis. Es ist die menschliche Wahrheit hinter dem Mythos. Denn Peter Alexander lehrte uns, dass man nur dann wirklich groß ist, wenn man nie aufhört, Mensch zu bleiben – selbst wenn das Lächeln, das man trägt, das Schmerzhafteste ist, was man besitzt.