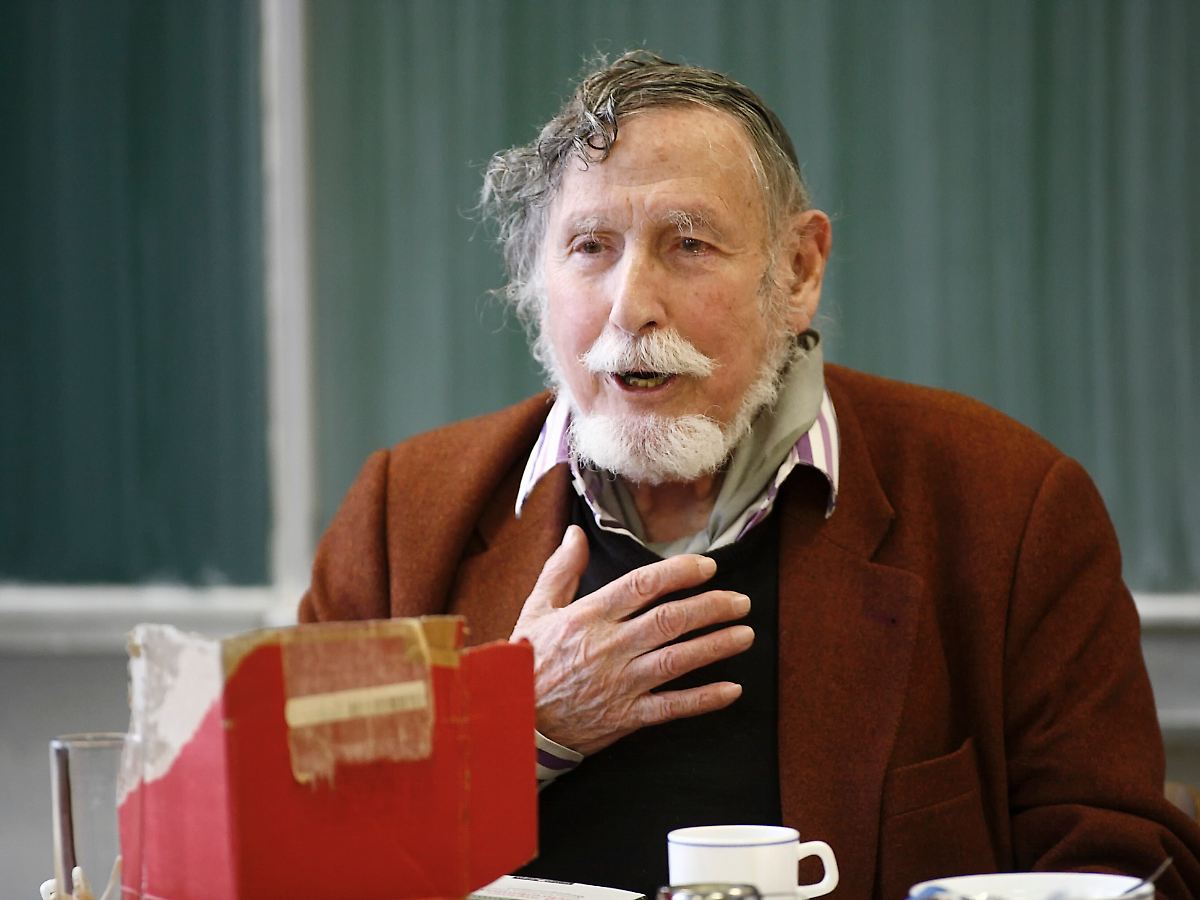

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und war doch erwartet worden: Georg Stefan Troller, der Jahrhundert-Chronist, der Mann, der den Stimmen Europas ein Gesicht gab, ist tot. Mit 103 Jahren sei er, so hieß es in den ersten, würdevollen Meldungen, friedlich in seinem Pariser Zuhause eingeschlafen. Ein sanfter Abschied für einen Mann, dessen Leben ein ganzes, oft so lautes und brutales Jahrhundert umspannte. Die Welt verneigte sich vor einer Ikone. Man sprach von einem erfüllten Leben, einem wohlverdienten Frieden nach einer beispiellosen Karriere. Es war das Bild, das alle sehen wollten: der weise Patriarch, der nach getaner Arbeit die Augen schließt.

Doch dieses Bild hielt nur wenige Tage. Dann trat eine Frau vor die Öffentlichkeit, die das makellose Porträt mit wenigen, bebenden Worten zerriss. Es war seine Tochter, seine engste Vertraute. Mit fester Stimme, aber mit Augen, die den Schmerz der letzten Monate verrieten, sagte sie Sätze, die einschlugen wie ein Blitz: „Mein Vater ist nicht so gestorben, wie alle glauben. Die wirkliche Ursache seines Todes war eine andere. Und sie ist schockierend.“

Plötzlich war der sanfte Abschied verschwunden. An seine Stelle trat eine furchtbare Frage: Was war wirklich geschehen in den letzten Tagen des Georg Stefan Troller? Welche Wahrheit verbarg sich hinter der Fassade des friedlichen Endes? Die Enthüllung seiner Tochter rückte nicht nur seinen Tod, sondern sein ganzes Leben in ein neues, tragisches Licht.

Um die Wucht dieser Enthüllung zu verstehen, muss man den Mann verstehen, der Georg Stefan Troller war. Geboren 1921 in Wien, hinein in eine jüdische Familie, erlebte er den Aufstieg des Hasses am eigenen Leib. 1938, nach dem „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland, wurde sein Leben fundamental zerstört. Er war 17, als er fliehen musste. Eine Flucht, die ihm das Leben rettete, aber eine Wunde in seine Seele brannte, die, wie sich nun herausstellt, niemals verheilte.

Diese Flucht war der Urknall seiner Existenz. Sie machte ihn zu dem, was er werden sollte: ein Zeuge. Ein Mann, der gezwungen war, genau hinzusehen, um zu überleben, und der diese Fähigkeit zur Mission machte. Er ging nach Frankreich, später in die USA, kehrte als Soldat der US-Armee nach Europa zurück – nicht mehr als Opfer, sondern als Befreier. Eine Erfahrung von immenser symbolischer Kraft, die seinen Blick auf die Welt für immer prägen sollte.

Nach dem Krieg wählte er Paris als seine neue, wenn auch nie vollkommene Heimat. Hier wurde er zum Journalisten. Und was für einer. Troller war kein gewöhnlicher Reporter. Er war ein „Fragensteller“, wie er sich selbst nannte. Mit seinem „Pariser Journal“ brachte er den Deutschen jahrzehntelang Frankreich näher, nicht als Postkartenidylle, sondern als komplexes, lebendiges Gebilde.

Legendär wurden seine Interviews. Er sprach mit Hunderten, mit den Größten des 20. Jahrhunderts: Jean-Paul Sartre, Romy Schneider, Salvador Dalí, Marlene Dietrich. Doch sein Stil war revolutionär. Troller wollte nicht entlarven, er wollte verstehen. Seine Fragen waren leise, oft persönlich, manchmal unbequem, aber immer von einer tiefen, spürbaren Empathie getragen. Er suchte den Menschen hinter der Maske, die Zweifel hinter der Fassade. „Ich habe keine großen Theorien“, sagte er einmal, „ich habe nur Fragen und die Antworten, die mir andere gaben.“

Er war auch ein Dokumentarfilmer, der seine Kamera auf jene richtete, die keine Stimme hatten. Migranten, Außenseiter, die Vergessenen. Er sprach über Armut und die Narben des Krieges, lange bevor es zum Mainstream gehörte. Er war ein Chronist, ein Mahner und ein Poet zugleich. Seine autobiografischen Bücher wie „Selbstbeschreibung“ waren brillante Reflexionen über ein Leben zwischen den Welten, zwischen Verlust und Neuanfang.

Die Welt feierte ihn. Preise, Ehrungen, der Ruf als einer der bedeutendsten Intellektuellen Europas. Er war der kosmopolitische Europäer, zu Hause in Wien, Paris und Berlin. Doch das war nur die eine Seite.

Hinter dem Applaus, hinter der weltgewandten Fassade, blieb Georg Stefan Troller der Mann von 1938. Er blieb, in seinem tiefsten Inneren, ein Flüchtling. „Ich habe mehr Pässe gehabt als Freunde“, sagte er halbironisch. Ein Satz, der die ganze Ambivalenz eines Mannes beschreibt, der zwar überall war, aber nirgends mehr ganz ankam. Die Heimatlosigkeit war sein ständiger Begleiter.

Er sprach selten direkt über die Traumata seiner Jugend. Doch wer ihn kannte, spürte die Narben. Die Liebe, seine französische Frau, seine Kinder, waren ein Anker in dieser inneren Seeleere. Besonders seine Tochter wurde zur engsten Vertrauten. Ihr gegenüber offenbarte er die Zweifel und die Schwere, die er vor der Welt oft hinter Eleganz und Intellekt verbarg. Sie wusste um die Kämpfe, die er führte, wenn die Kameras aus waren.

Als Troller die 100 überschritt, wurde er zu einem lebenden Denkmal. Man feierte ihn mit Respekt, fast mit Ehrfurcht. Und doch, so berichtete seine Tochter später, legte sich eine Müdigkeit über ihn. Es war nicht nur die physische Erschöpfung des Alters. Es war etwas anderes. Er begann, von „alten Geistern“ zu sprechen. Es waren nicht Gespenster, es waren Erinnerungen. Gesichter, Stimmen, Momente aus seiner Jugend, die mit einer Intensität zurückkehrten, als wären sie nie weggewesen. Die Vergangenheit, die er sein Leben lang so meisterhaft dokumentiert und analysiert hatte, schien am Ende doch die Kontrolle zu übernehmen.

Und hier schließt sich der Kreis zur Enthüllung seiner Tochter. Das Bild vom „friedlichen Einschlafen“, so erklärte sie der erschütterten Öffentlichkeit, war eine Schutzbehauptung. Eine Notlüge, um die Familie in den ersten Stunden der Trauer zu schützen.

Die Wahrheit sei unendlich viel tragischer. Georg Stefan Troller sei in seinen letzten Wochen von Albträumen heimgesucht worden. „Die Bilder hören nicht auf“, habe er immer wieder gesagt. Die Ärzte sprachen von Herzschwäche, von multiplem Organversagen. Ein natürliches Ende für einen 103-Jährigen.

Doch seine Tochter widersprach vehement. Sein Herz, so ihre erschütternde Aussage, sei nicht nur am Alter zerbrochen. Es sei an der Last der Erinnerungen zerbrochen. „Mein Vater ist an der Vergangenheit gestorben“, sagte sie. Die wahre Todesursache, der finale Schlag, sei eine „seelische Erschöpfung“ gewesen, die stärker war als sein Körper. Die Schatten von 1938, die Dämonen der Flucht und des Exils, hatten ihn nach über 85 Jahren eingeholt und nicht mehr losgelassen.

Die Reaktionen auf dieses Geständnis waren heftig. Manche warfen der Tochter vor, den Mythos ihres Vaters zu zerstören, sein Andenken zu beschmutzen. Andere lobten sie für ihren Mut, eine unbequeme Wahrheit auszusprechen. Sie selbst rechtfertigte ihren Schritt mit dem Lebenswerk ihres Vaters: „Mein Vater hat sein Leben der Wahrheit gewidmet. Es wäre falsch gewesen, sein Ende in einer Lüge zu verhüllen.“ Sie wollte, dass die Welt versteht: Selbst ein Mann, der 103 Jahre alt wurde und alles gesehen zu haben schien, blieb ein verletzlicher Mensch, gezeichnet bis zum letzten Atemzug.

Das Ende von Georg Stefan Troller ist somit mehr als nur der Tod eines alten Mannes. Es ist ein tragischer Epilog zu einem Jahrhundertleben. Ein Epilog, der uns schmerzhaft daran erinnert, dass Traumata – besonders die unvorstellbaren Schrecken von Verfolgung und Vertreibung – keine Verfallsdaten haben. Sie können ruhen, sie können überdeckt werden von Erfolg, Liebe und einem langen Leben. Aber sie verschwinden nicht.

Sein Vermächtnis ist nun ein doppeltes. Es besteht aus seinen unsterblichen Interviews, Filmen und Büchern, die den Puls einer Epoche festhalten. Und es besteht aus dieser letzten, leisen Warnung, dass Erinnerung nicht nur bewahrt, sondern auch tödlich verletzen kann. Georg Stefan Troller, der Mann, der so vielen zuhörte, wurde am Ende von seinen eigenen, innersten Stimmen überwältigt. Er ist nicht einfach gestorben. Er wurde, wie seine Tochter es formulierte, von seiner Vergangenheit eingeholt und zerbrach daran. Vielleicht macht ihn genau das, dieser letzte, tragische Kampf, noch menschlicher, als er es zu Lebzeiten ohnehin schon war.