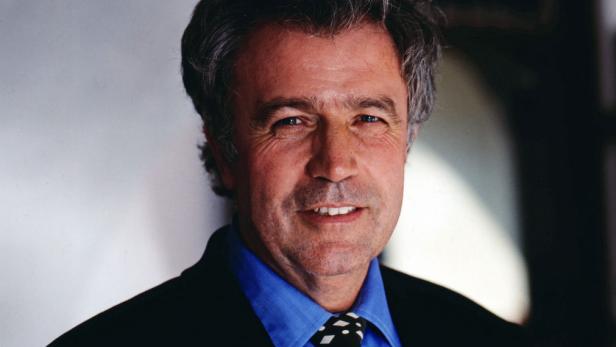

Rainer Holbe: Der stille Abschied einer TV-Legende – Ein Leben zwischen Glanz, Geheimnis und Menschlichkeit

Am Morgen des 15. August 2025 legte sich eine eigentümliche Stille über Frankfurt am Main. Noch bevor die Sonne den Himmel in goldenes Licht tauchte, verbreitete sich eine Nachricht, die Millionen von Menschen berühren sollte: Rainer Holbe ist tot. Mit 85 Jahren verstarb eine Ikone des deutschen Fernsehens und Radios, dessen Name untrennbar mit einem Stück kollektiver Erinnerung verbunden ist. Sein Tod markiert nicht nur das Ende eines einzelnen Lebens, sondern auch den Abschluss eines glanzvollen Kapitels deutscher Medienhistorie, das von Eleganz, Neugier und einer tiefen Menschlichkeit geprägt war.

Für viele klang diese Nachricht wie ein Schock. War es nicht erst gestern, dass seine unverwechselbare Stimme ganze Familien durch den Samstagabend führte, dass die Straßen leer gefegt waren, weil halb Deutschland vor den Bildschirmen saß, wenn die legendäre „Starparade“ begann? Rainer Holbe war weit mehr als nur ein Moderator. Er war ein Gastgeber, eine Stimme der Verlässlichkeit, ein Brückenbauer zwischen Stars und Publikum, zwischen Unterhaltung und Ernsthaftigkeit. Nun ist diese Stimme für immer verstummt, doch ihr Echo wird in den Herzen derer weiterklingen, die er über Jahrzehnte hinweg begeistert und berührt hat.

Die ersten Schlagzeilen des Tages trugen Worte, die schwer auf der Seele lasteten: „Ein Gigant des deutschen Fernsehens ist von uns gegangen“. Die sozialen Netzwerke füllten sich im Minutentakt mit Erinnerungen. Menschen, die in den 70er Jahren als Kinder mit ihren Eltern die „Starparade“ sahen, schrieben von Abenden voller Glanz und Musik. Andere erinnerten sich an die geheimnisvollen Radiostunden mit seinen „Unglaublichen Geschichten“, wenn Holbes ruhige Stimme ihnen ein Fenster zu einer Welt öffnete, die außerhalb des Alltäglichen lag. Es war diese Vielseitigkeit, die ihn einzigartig machte: der Journalist, der seine Karriere am Schreibtisch der Frankfurter Rundschau begann; der Showmaster, der mit James Last und Weltstars wie Frank Sinatra oder Mireille Mathieu in einer Ära glänzte, in der Fernsehen noch Magie bedeutete; und der Radiomoderator, der Millionen von Hörerinnen und Hörern mit Respekt und Offenheit begegnete, wenn sie von Begegnungen mit dem Unbegreiflichen berichteten.

Doch sein letzter Moment war kein Auftritt im grellen Scheinwerferlicht, keine Finalshow mit Applaus und Blitzlichtern. Er war leise, fast unscheinbar, in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main im Kreis seiner Familie. Dort, wo er aufgewachsen war, wo er seine ersten Schritte als Journalist wagte und wohin er sich in den letzten Jahren immer mehr zurückgezogen hatte, schloss sich sein Lebenskreis. Gerade diese Stille verlieh seinem Abschied eine besondere Würde. Sie stand in starkem Kontrast zu den großen Gesten und Bildern seiner Fernsehkarriere. Vielleicht war es diese Balance, die ihn so menschlich machte: die Fähigkeit, in Glanz und Glamour zu strahlen, ohne das Wesentliche aus den Augen zu verlieren – die Nähe zu den Menschen.

Von Komotau nach Frankfurt: Die frühen Jahre eines Beobachters

Wenn man heute auf das Leben von Rainer Holbe zurückblickt, wirkt es fast so, als sei sein Weg von Beginn an vorgezeichnet gewesen. Doch in Wahrheit war nichts selbstverständlich. Geboren wurde er am 10. Februar 1940 in Komotau im damaligen Sudetenland, heute Chomutov in Tschechien. Die Wirren des Zweiten Weltkrieges und die Umbrüche jener Zeit ließen seine Familie bald nach Deutschland ziehen, wo er in Frankfurt am Main aufwuchs – der Stadt, die ihn ein Leben lang begleiten sollte.

Frankfurt in der Nachkriegszeit war ein Ort des Neubeginns, voller Kontraste zwischen zerstörten Straßenzügen, provisorischen Neubauten und der wiedererwachenden Wirtschaft. Hier suchte ein junger Rainer seinen Platz. Schon früh zeigte sich seine Begabung für Sprache. Lehrer beschrieben ihn als aufmerksam, zurückhaltend und doch von einem besonderen Gespür für Ausdruck. Er war kein Lautsprecher, sondern einer, der die Welt genau beobachtete und mit Worten einzufangen versuchte.

Nach dem Besuch der Deutschherrenschule entschied er sich für eine Ausbildung an einer Sprachenschule und erlernte schließlich den Beruf des Verlagskaufmanns. Ein solider, bodenständiger Weg und doch nur der erste Schritt auf einer Reise, die ihn noch weit hinausführen sollte. Schon damals interessierte ihn nicht nur die Technik des Schreibens, sondern auch die Geschichten dahinter: Menschen, ihre Schicksale, ihre Träume – all das faszinierte ihn mehr als nackte Zahlen oder Verwaltung.

1959, mit gerade einmal 19 Jahren, betrat er die Welt des Journalismus. Als Volontär bei der Frankfurter Rundschau lernte er die Grundlagen des Reporterhandwerks. Er schrieb Meldungen, begleitete Reporter zu Terminen, lernte den Rhythmus der Nachrichten kennen. Bald darauf, von 1960 bis 1965, arbeitete er als Redakteur. Es waren Jahre, in denen er unzählige Stunden über Manuskripten brütete, Nächte in der Redaktion verbrachte und erste große Interviews führte. Diese Zeit prägte seinen Stil: sachlich, präzise, nie sensationslüstern, immer neugierig.

Doch Holbe wollte mehr, als nur am Schreibtisch sitzen. 1965 wechselte er die Perspektive und übernahm die Leitung des Frankfurter Büros des Bulder Verlags. Hier lernte er die andere Seite der Medienwelt kennen: Organisation, Planung, Management. Er musste Termine koordinieren, Projekte leiten, große Namen bändigen. Es war eine Schule der Praxis, die ihm half, die Mechanismen der Unterhaltungsbranche zu verstehen. Später, als er auf den größten Bühnen des deutschen Fernsehens stand, konnte er genau auf diese Erfahrungen zurückgreifen.

Der Zufall, der alles veränderte: Vom Reporter zum Showmaster

Und dann kam jener Moment, der alles veränderte – ein Zufall, der zur Schicksalswende wurde. Beim Hessischen Rundfunk suchte man per Talentwettbewerb eine neue Stimme für die Radiosendung „Bunter Abend“. Eigentlich war Holbe nur als Reporter vor Ort, um über den Wettbewerb zu berichten. Doch in einer spontanen Eingebung entschloss er sich, selbst vor das Mikrofon zu treten. Was als Nebensächlichkeit begann, wurde zur Offenbarung: Seine Stimme, warm und klar, seine Ruhe und sein souveränes Auftreten überzeugten Jury und Publikum gleichermaßen. Aus dem Reporter wurde ein Moderator. Es war, als habe er in diesem Moment seine wahre Berufung gefunden. Noch ahnte er nicht, dass dieser Schritt der Auftakt zu einer Karriere sein würde, die das deutsche Fernsehen prägen sollte wie kaum eine andere.

1968 wagte er den nächsten Schritt und wechselte fest ins Fernsehen. Zunächst führte er durch das Quiz „Der verflixteste Monat“, eine unterhaltsame, noch unscheinbare Sendung. Doch fast zeitgleich fiel der Startschuss für jenes Format, das seinen Namen unsterblich machen sollte: die „Starparade“ im ZDF. Mit seiner natürlichen Eleganz, seinem feinen Gespür für Gäste und seinem Respekt vor dem Publikum legte er den Grundstein für einen Erfolg, der weit über die Grenzen Deutschlands hinausstrahlen sollte.

Diese frühen Jahre waren Holbes Lehrzeit: vom jungen Journalisten, der die Mechanismen der Presse verstand, über den Verlagskaufmann, der Organisation lernte, bis hin zum Radiomoderator, der das Mikrofon für sich entdeckte. All diese Erfahrungen formten ihn zu dem Mann, der bald die große Bühne betreten sollte. Sie gaben ihm ein Fundament aus Sachlichkeit, Professionalität und Menschlichkeit, das ihn später von vielen anderen unterschied. Als die Kameras ihn schließlich in Großaufnahme einfingen, war er vorbereitet. Er war kein Emporkömmling, kein Zufallsstar, sondern ein Mann, der sein Handwerk von Grund auf gelernt hatte – und genau das spürte das Publikum.

Der Höhepunkt der Karriere: Die „Starparade“ als gesellschaftliches Ritual

Doch das war erst der Anfang. Der eigentliche Triumph sollte mit einer Musikshow kommen, die zur Legende wurde – und mit ihr Rainer Holbe selbst. Als im Jahr 1968 die erste Ausgabe der „Starparade“ über die Bildschirme des ZDF flimmerte, ahnte noch niemand, dass sich an diesem Abend ein Stück deutsche Fernsehgeschichte schreiben würde. Für Rainer Holbe war es der Beginn einer Ära, die seinen Namen untrennbar mit dem goldenen Zeitalter des Fernsehens verknüpfen sollte.

Die „Starparade“ war nicht irgendeine Unterhaltungssendung; sie war eine Inszenierung von Glamour und Weltformat, ein Ritual, das die Wohnzimmer der Republik in Konzertsäle verwandelte. Holbe führte durch diese Sendung mit einer Eleganz, die unaufdringlich und doch unverwechselbar war. Während andere Moderatoren ihrer Zeit das Rampenlicht suchten, stellte er sich nie in den Vordergrund. Seine Kunst bestand darin, die Stars glänzen zu lassen – und genau dadurch glänzte er selbst. An seiner Seite stand James Last, der mit seinem Orchester den musikalischen Teppich ausrollte, auf dem die größten Namen der internationalen Musikszene Platz nahmen: Frank Sinatra, Mireille Mathieu, Gilbert Becaud, Udo Jürgens, Peter Alexander, später ABBA oder Neil Diamond. Sie alle traten in der „Starparade“ auf, und immer war es Holbe, der sie willkommen hieß, ihnen Raum gab und mit charmanten, kurzen Gesprächen das Publikum an ihren Glanz heranführte.

Für Millionen Deutsche war die Sendung mehr als nur ein Fernsehprogramm. Sie war ein Fenster zur Welt, eine Einladung, Teil einer glamourösen Kultur zu sein, die zuvor unerreichbar schien. In den 1970er Jahren, als internationale Reisen für viele noch Luxus waren, brachte Holbe mit der „Starparade“ die großen Namen dieser Welt direkt ins heimische Wohnzimmer. Die Wirkung war enorm: An den Abenden, an denen die „Starparade“ ausgestrahlt wurde, wirkten die Straßen wie ausgestorben. Man sprach vom „Straßenfeger“ – ein Ausdruck, der beschreibt, wie eine ganze Nation gleichzeitig vor dem Bildschirm versammelt war. Ganze Familien setzten sich gemeinsam vor den Fernseher, von den Großeltern bis zu den Enkeln. Die Älteren lauschten den großen Stimmen, die Jüngeren bestaunten die internationalen Pop-Acts. Holbe stand dazwischen, als Brückenbauer, der allen gerecht wurde.

Was ihn besonders machte, war sein Stil. Er war kein lauter Entertainer, keiner, der mit Gesten und Gags um Aufmerksamkeit buhlte. Er war die ruhige Mitte, der verlässliche Gastgeber, der Stars und Publikum gleichermaßen Respekt entgegenbrachte. Sein Markenzeichen war die Gelassenheit. Mit klarer Sprache, ruhigem Auftreten und einem leisen Lächeln hielt er das Spektakel zusammen. Das Spektakel war groß: Die Bühnenbilder waren aufwendig, die Kostüme glanzvoll, die Choreografien prächtig. Alles war darauf ausgelegt, die Sendung zu einem Ereignis zu machen. Doch ohne Holbes ruhige Hand, ohne seine Fähigkeit, das Chaos zu ordnen und gleichzeitig Nähe zu schaffen, wäre die „Starparade“ nicht zu dem geworden, was sie war: einer der größten Quotenhits der 1970er Jahre.

Für das Publikum wurde Holbe so zu mehr als nur einem Moderator. Er war ein Vertrauter. Man hatte das Gefühl, dass er die Zuschauer ernst nahm, dass er ihre Perspektive vertrat, auch wenn Weltstars auf der Bühne standen. Er sprach mit den Prominenten, als wären sie Gäste im Wohnzimmer des Publikums – und genauso fühlte es sich an. Die „Starparade“ war aber auch ein Symbol für den gesellschaftlichen Aufbruch jener Zeit. Während draußen die Welt sich veränderte – Studentenbewegung, Ostpolitik, kulturelle Umbrüche – bot Holbes Sendung einen Ort der Kontinuität und Gemeinsamkeit. Sie verband Generationen, sie schuf einen Raum, in dem man für einen Abend alles andere vergessen konnte.

Für Rainer Holbe bedeutete die „Starparade“ den Höhepunkt seiner Karriere. Sie machte ihn zum Gesicht des ZDF, zu einer Institution des deutschen Fernsehens. Doch gleichzeitig wuchs in ihm die Erkenntnis, dass auch dieser Glanz vergänglich war. Hinter den Kulissen stellte er sich Fragen: Wie lange konnte dieser Zauber andauern? Was würde kommen, wenn die Ära der großen Samstagabend-Shows zu Ende ging? Diese Fragen waren nicht unbegründet. Schon in den späten 1970er Jahren zeichnete sich ab, dass das Fernsehen im Wandel war; neue Formate, neue Sehgewohnheiten kündigten sich an. Doch noch hielt die „Starparade“ ihre Stellung, und Holbe erfüllte seine Rolle mit jener unerschütterlichen Ruhe, die ihn auszeichnete.

Sein Erfolg in der „Starparade“ blieb nicht ohne Folgen. 1973 folgte er Frank Elstner zu Radio Luxemburg, was zunächst als Nebenprojekt begann, sich bald aber zu einer zweiten Karriere entwickelte. Das Radio schärfte seine Spontanität, sein Timing, seine Nähe zum Publikum – Qualitäten, die ihn auch im Fernsehen unverwechselbar machten. So endete in gewisser Weise seine Lehrzeit: Aus dem Verlagskaufmann war ein Journalist geworden, aus dem Journalisten ein Radiomoderator, und aus dem Radiomoderator schließlich der Showmaster einer ganzen Ära. Nun war er bereit, das Fernsehen nicht nur mitzugestalten, sondern ihm seinen Stempel aufzudrücken.

Geschichten aus dem Unsichtbaren: Der Radio-Rückzug und die „Unglaublichen Geschichten“

Als sich in den späten 1970er Jahren langsam das Ende der großen Samstagabend-Shows abzeichnete, stand auch für Rainer Holbe eine Zeitenwende bevor. Die „Starparade“ hatte ihn zur Fernsehikone gemacht, doch Holbe wusste, dass kein Scheinwerferlicht ewig brennt. Viele Kollegen seiner Generation hielten verzweifelt am Rampenlicht fest, doch er suchte nach einem neuen Weg und fand ihn in einem Medium, das ihm noch mehr Raum ließ für das, was ihn am meisten faszinierte: das Erzählen von Geschichten.

1973 wechselte er zunächst auf Einladung von Frank Elstner zu Radio Luxemburg, einem der damals legendärsten Sender Europas. Was als Urlaubsvertretung begann, entwickelte sich bald zu einer zweiten, eigenständigen Karriere. Für Holbe war es kein Rückschritt, sondern vielmehr eine Befreiung. Während das Fernsehen mit seinen großen Kulissen und dem Glanz der Stars immer auch eine Bühne voller Zwänge war, bot das Radio Nähe, Intimität und die Möglichkeit, direkt ins Ohr der Menschen zu sprechen. Hier zeigte sich eine Seite von Holbe, die vielen Fernsehzuschauern verborgen geblieben war: seine Leidenschaft für das Geheimnisvolle, das Ungewöhnliche, das, was sich nicht sofort erklären ließ.

Besonders mit der Sendung „Unglaubliche Geschichten“ fand er sein ureigenstes Format. Woche für Woche erzählten ihm Hörerinnen und Hörer von seltsamen Zufällen, unerklärlichen Begegnungen, übernatürlichen Erscheinungen. Es waren Geschichten, die oft zwischen Realität und Mysterium schwebten – Stoff, den man leicht ins Lächerliche hätte ziehen können. Doch Holbe tat genau das Gegenteil. Mit seiner unverwechselbar ruhigen, warmen Stimme hörte er zu. Er stellte Fragen, die nicht auf Sensationen abzielten, sondern auf Verstehen. Er begegnete den Erzählungen seiner Gäste mit Respekt, Ernsthaftigkeit und einer Offenheit, die in der damaligen Medienwelt selten war. Während andere Moderatoren das Übernatürliche mit Skepsis oder Spott behandelten, schuf Holbe einen Raum, in dem Staunen erlaubt war, ein Raum, in dem das Unbekannte nicht verlacht, sondern neugierig betrachtet wurde.

Millionen von Menschen lauschten ihm Abend für Abend. Viele schrieben lange Briefe, berichteten von eigenen Erfahrungen, baten um Rat oder einfach nur um Verständnis. Für manche war es die einzige Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, die sie sonst niemandem anvertraut hätten. Holbe wurde in diesen Jahren mehr als ein Moderator; er wurde zum Vertrauten, zum Begleiter durch die stillen Stunden, zum Spiegel für all jene, die glaubten, mit ihren geheimnisvollen Erlebnissen allein zu sein.

Die Faszination seiner Sendung lag in der Balance: Einerseits griff er Themen auf, die am Rande des Rationalen lagen – übersinnliche Phänomene, seltsame Zufälle, Begegnungen mit dem Unerklärlichen. Andererseits hielt er stets eine Brücke zur Realität, indem er nüchtern nachfragte, Zusammenhänge suchte, das Gehörte in einen größeren Kontext stellte. Er inszenierte keine Sensationen, sondern schuf eine Plattform, auf der sich die Menschen ernst genommen fühlten. Das machte „Unglaubliche Geschichten“ zu einer Kultsendung. Ganze Generationen erinnerten sich später an die Abende, an denen sie am Radio saßen, das Licht gedimmt und Holbes Stimme lauschten. Diese Stimme war wie ein ruhiger Fluss – verlässlich, warm und zugleich voller Geheimnis. Sie vermittelte Geborgenheit und Neugier zugleich, eine seltene Kombination, die ihre Hörer fesselte.

In den 1980er und frühen 1990er Jahren wurde Holbe zu einer festen Größe im deutschen Radiouniversum. Während viele seiner Fernsehkollegen längst in Vergessenheit geraten waren, blieb er präsent – nicht durch grelle Schlagzeilen, sondern durch Konstanz. Sein Name stand für Seriosität, sein Programm für Staunen. Doch auch diese Erfolgsgeschichte hatte ihre Grenzen. Mit dem Aufkommen neuer Privatsender und dem Wandel der Hörgewohnheiten in den 1990er Jahren veränderte sich die Radiolandschaft grundlegend. Die Konkurrenz wuchs, Formate wurden schneller, kurzlebiger, oberflächlicher. Für jemanden wie Rainer Holbe, dessen Stärke die ruhige Tiefe war, wurde es immer schwerer, in dieser neuen Medienwelt einen Platz zu finden.

Der bewusste Rückzug: Würde in der Stille

Aber Holbe wäre nicht Holbe gewesen, hätte er nicht auch diesen Umbruch mit Würde angenommen. Anstatt sich krampfhaft festzuhalten, entschied er sich für den Rückzug. Ende der 1990er Jahre verabschiedete er sich endgültig von Radio Luxemburg – ohne Skandal, ohne Bitterkeit, einfach mit der Gelassenheit eines Mannes, der wusste, dass jede Epoche ihre Zeit hat. Damit schloss sich ein weiteres Kapitel seines Lebens. Er hatte Millionen Menschen über Jahre hinweg begleitet, ihnen Momente des Staunens geschenkt, ihnen ein Gefühl der Vertrautheit gegeben. Nun war die Zeit gekommen, sich leisen Schrittes von der großen Bühne des Radios zurückzuziehen. Und doch blieb er in den Herzen seiner Zuhörer lebendig. Alte Aufnahmen, Erinnerungen an jene Abende voller Spannung und Neugier, die Geschichten, die man sich noch Jahre später erzählte – all das bewahrte das Bild eines Mannes, der es verstand, das Unerklärliche ins Gespräch zu bringen, ohne es zu banalisieren. Während draußen die Welt lauter, schneller und unübersichtlicher wurde, war Holbes Stimme für viele ein Stück Beständigkeit. Sie war die leise Erinnerung daran, dass es immer noch Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht erklären können, und dass genau darin die Schönheit des Lebens liegt.

Nach Jahrzehnten im Rampenlicht, nach Fernsehshows, die Millionen fesselten, und Radiosendungen, die ganze Generationen prägten, begann für Rainer Holbe in den späten 1990er Jahren ein völlig neuer Lebensabschnitt. Während viele seiner Kollegen den Ausweg nicht fanden und bis ins hohe Alter jede Bühne suchten, entschied sich Holbe bewusst für das Gegenteil: den Rückzug. Der Abschied von Radio Luxemburg markierte einen klaren Schlusspunkt. Er war sich bewusst, dass die Medienwelt sich verändert hatte. Neue Formate dominierten, die Schlagzahl war höher, die Geduld des Publikums geringer. Für Holbe, dessen Stärke stets in der ruhigen Tiefe, im genauen Zuhören und im Ernstnehmen der Menschen gelegen hatte, war es nur folgerichtig, das Kapitel zu schließen – nicht als Niederlage, sondern als bewusste Entscheidung.

Von diesem Moment an trat er kaum mehr öffentlich auf. Interviews waren selten, Gastauftritte praktisch nicht existent. Es war, als wolle er die Erinnerung an seine großen Jahre nicht durch spätere, mühsame Auftritte verwässern. Stattdessen zog er sich zurück nach Frankfurt am Main, in jene Stadt, die ihn von Kindheit an geprägt hatte und die auch zum Schauplatz seines letzten Kapitels werden sollte. Freunde und Wegbegleiter berichteten, dass er diese Jahre bewusst und intensiv lebte: Spaziergänge am Mainufer, stille Abende mit einem Buch, Gespräche im kleinen Kreis. Es waren einfache, alltägliche Dinge, die für ihn wichtiger wurden als jede Kamera. Er widmete sich seiner Familie, genoss die Momente der Normalität und die Freiheit, nicht mehr im Mittelpunkt stehen zu müssen.

Doch auch in dieser Stille blieb seine Präsenz spürbar. Fans suchten seine Adresse, schickten Briefe voller Dankbarkeit, erinnerten sich in persönlichen Nachrichten an die Abende mit der „Starparade“ oder an die geheimnisvollen Nächte mit den „Unglaublichen Geschichten“. Viele beschrieben, dass sie seine Stimme nie vergessen könnten – dieses warme, ruhige Timbre, das sie durch Kindheit, Jugend oder lange Abende begleitet hatte.

Mit den Jahren wurde sein Gesundheitszustand schwächer. Holbe selbst sprach kaum darüber, und die Familie hielt Informationen zurück. Man erfuhr wenig, und genau das entsprach seinem Wunsch: keine Schlagzeilen, keine Spekulationen, kein öffentliches Leiden. Stattdessen verschwand er stiller und stiller aus dem Blickfeld. Kaum Fotos aus den letzten Jahren existieren, kaum Auftritte, kaum Worte. Es war fast so, als hätte er sich selbst aus dem öffentlichen Gedächtnis gelöst, um am Ende nur noch in den Erinnerungen weiterzuleben, die er hinterlassen hatte.

Gerade dieser Rückzug verlieh seinem Lebensende besondere Würde. Er bestimmte selbst, wann und wie er aus dem Scheinwerferlicht trat. Er zeigte, dass man auch als große Medienfigur den Mut haben kann, in die Anonymität zurückzukehren, und dass darin keine Schwäche liegt, sondern Stärke. In den stillen Jahren vor seinem Tod war er für die breite Öffentlichkeit kaum noch sichtbar. Doch für jene, die ihn kannten, blieb er präsent: als Freund, als Vater, als Ehemann und als jemand, der gelernt hatte, dass das wahre Leben nicht nur auf Bühnen stattfindet, sondern im Verborgenen, im Alltäglichen.

Ein Vermächtnis in der Stille: Der Nachhall einer unvergleichlichen Stimme

Als schließlich am 15. August 2025 die Nachricht von seinem Tod verbreitet wurde, war es genau dieser Kontrast, der so viele Menschen berührte: Ein Mann, der jahrzehntelang Glanz, Stars und Millionenpublikum vereint hatte, starb leise zu Hause in seiner Heimatstadt, im Kreis der Familie. Kein Blitzlicht, kein Applaus, kein Spektakel – nur ein stiller Abschied, so schlicht wie er würdevoll war. Und doch, in dieser Schlichtheit lag eine Symbolik, die stärker war als jedes Finale. Es war, als hätte Rainer Holbe selbst den letzten Akt seines Lebens inszeniert – ohne große Bühne, aber mit einer Klarheit, die zu seinem gesamten Lebensweg passte. Er, der einst den Glanz des Showbusiness verkörperte und gleichzeitig dem Mystischen Raum gab, wählte für sein Ende den Weg der Stille. Damit setzte er ein letztes Zeichen, eines, das weit über seinen Tod hinausweist: dass man loslassen kann, dass man nicht ewig im Rampenlicht stehen muss, um unvergessen zu bleiben.

Als am Morgen des 15. August 2025 die Nachricht vom Tod Rainer Holbes offiziell bestätigt wurde, ging ein Raunen durch die deutsche Medienlandschaft. Schlagzeilen überschrieben die Titelseiten: „Die Stimme einer Epoche verstummt“, „Abschied von einer Legende“. Für viele war es, als sei mit ihm nicht nur ein Mensch gegangen, sondern ein Teil der eigenen Biografie. Die Reaktionen waren zahlreich und tiefbewegend.

Ehemalige Kollegen vom ZDF erinnerten sich an die Zeit der „Starparade“, an die minuziöse Professionalität, mit der Holbe jede Sendung vorbereitete, und an seine unvergleichliche Fähigkeit, Weltstars wie Frank Sinatra oder ABBA auf Augenhöhe zu begegnen, ohne jemals den Respekt vor dem Publikum zu verlieren. RTL und Radio Luxemburg würdigten ihn als Pionier, der mit seinen „Unglaublichen Geschichten“ ein Format schuf, das Millionen Menschen faszinierte, weil es sich traute, das Unerklärliche ernst zu nehmen.

In den sozialen Netzwerken teilten unzählige Fans ihre Erinnerungen. Manche erzählten von jenen Samstagabenden der 1970er Jahre, als die Familie gemeinsam im Wohnzimmer saß und die „Starparade“ zum festen Ritual wurde. Andere erinnerten sich an die stillen Radiostunden, in denen Holbes Stimme sie durch die Dunkelheit begleitete, ihnen Trost spendete oder Neugier weckte. Immer wieder tauchte ein Gedanke auf: „Seine Stimme war ein Stück Heimat“.

Auch die Presse würdigte Holbe als Brückenbauer zwischen Generationen und Medien. Er war einer der wenigen, die das Fernsehen der 1960er und 1970er Jahre ebenso prägten wie das Radio der 1980er und 1990er Jahre. Während viele seiner Zeitgenossen verblassten, gelang es ihm, sich immer wieder neu zu erfinden und dabei doch er selbst zu bleiben: respektvoll, ruhig, menschlich. Sein Vermächtnis besteht nicht allein in den Sendungen, die er moderierte, sondern vor allem in den Gefühlen, die er auslöste. Er brachte Menschen zum Staunen, schenkte ihnen unvergessliche Abende, ließ sie lachen, nachdenken und träumen. Holbees Kunst war es, Unterhaltung und Ernsthaftigkeit zu vereinen, ohne jemals ins Banale abzurutschen.

Die „Starparade“ bleibt als kulturelles Phänomen unvergessen. Sie war mehr als eine Musikshow; sie war ein gesellschaftliches Ereignis, das Generationen zusammenführte. Ebenso bleibt die Erinnerung an die „Unglaublichen Geschichten“, die das Geheimnisvolle ins Rampenlicht rückten, ohne es zu entzaubern. Beide Formate zusammen zeigen die Spannweite seines Wirkens: vom strahlenden Glamour bis zur stillen Intimität. Auch sein letzter Lebensabschnitt, geprägt von Rückzug und bewusster Stille, ist Teil dieses Vermächtnisses. Er lehrte, dass wahre Größe nicht darin liegt, ewig im Rampenlicht zu stehen, sondern darin, rechtzeitig loszulassen und dennoch in Erinnerung zu bleiben. Diese Haltung macht seinen Abschied zu einer leisen, aber eindringlichen Botschaft.

So bleibt von Rainer Holbe das Bild eines Mannes, der in seiner Stimme eine ganze Epoche trug. Ein Moderator, der nie die große Geste brauchte, um unvergesslich zu werden. Ein Erzähler, der das Unerklärliche nicht verspottete, sondern mit Würde behandelte. Ein Mensch, dessen Leben zwischen Glanz, Geheimnis und Stille verlief und der in all diesen Facetten authentisch blieb. Nun, da er nicht mehr unter uns ist, liegt es an uns, seine Erinnerung lebendig zu halten: in den alten Aufnahmen der „Starparade“, in den Radiomitschnitten seiner „Unglaublichen Geschichten“, in den Gesprächen über jene Abende, die Generationen geprägt haben, und vor allem in den Herzen all jener, die mit seiner Stimme aufgewachsen sind. Am Ende ist es vielleicht genau das, was ihn unsterblich macht: dass er Spuren hinterlassen hat, die man nicht auslöschen kann – nicht auf den Bühnen dieser Welt, sondern im Inneren der Menschen.

Liebe Zuschauer, nun wenden wir uns an Sie: Welche Erinnerung verbinden Sie mit Rainer Holbe? War es die „Starparade“, die Sie als Kind vor den Fernseher lockte? Waren es die geheimnisvollen Radiostunden, die Sie in Staunen versetzten? Oder war es einfach die Wärme seiner Stimme, die Ihr Leben ein Stück heller machte? Teilen Sie Ihre Gedanken mit uns in den Kommentaren und lassen Sie uns gemeinsam das Vermächtnis dieses besonderen Mannes bewahren. So verabschieden wir uns von Rainer Holbe – leise, aber voller Dankbarkeit. Seine Stimme mag verstummt sein, doch ihr Echo klingt weiter.