Der gnadenlose Preis des Wissens: Klaus Otto Nagorsniks erschütterndes Geständnis über seinen einsamen Tod

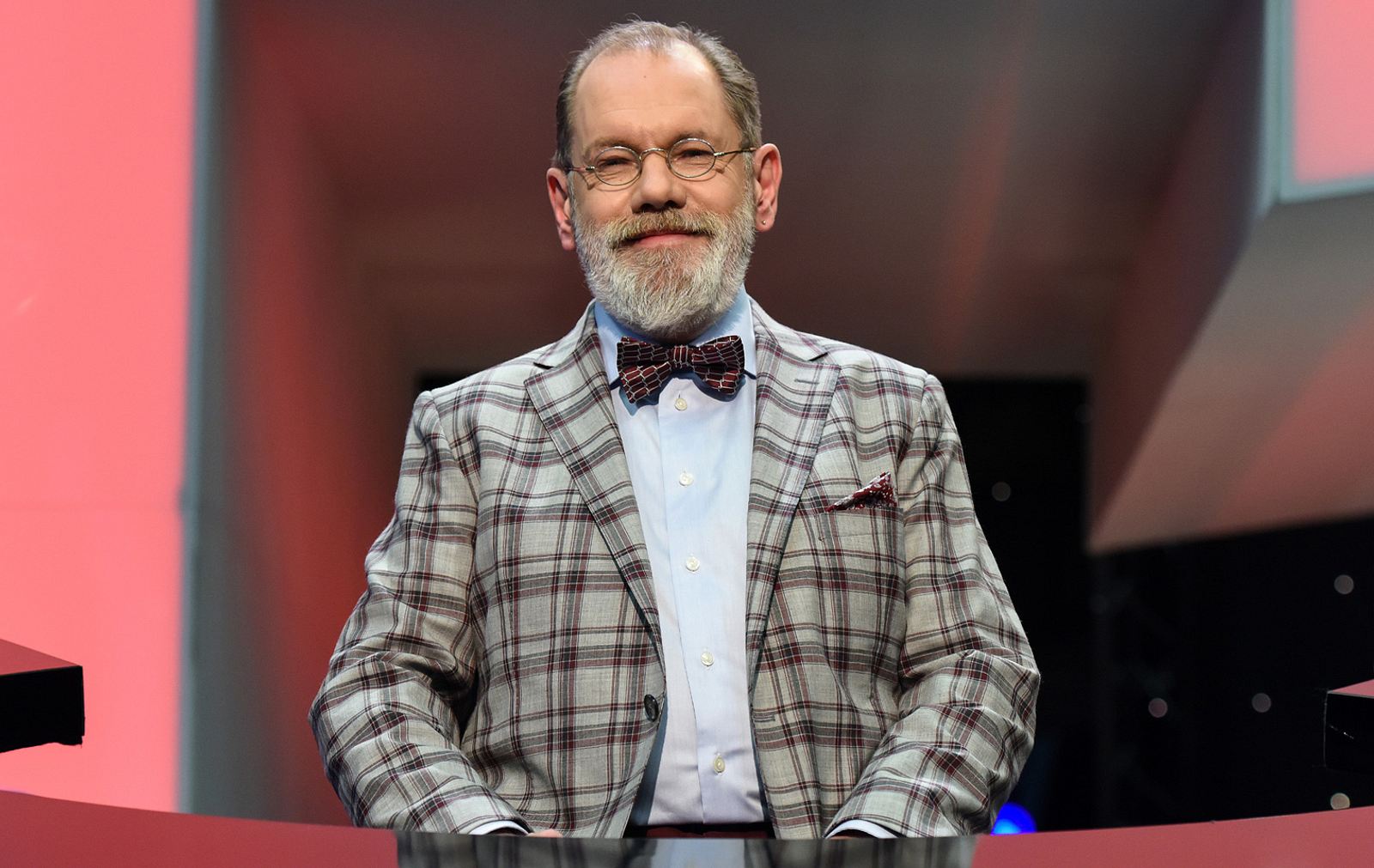

In einer Ära, in der das Fernsehen unaufhörlich nach Geschichten von strahlendem Erfolg und glamourösen Karrieren sucht, hat eine der scharfsinnigsten und intellektuell brillantesten Persönlichkeiten Deutschlands einen schonungslosen Blick hinter die Kulissen gewährt. Klaus Otto Nagorsnik, der als „Jäger“ in der populären Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ zur unantastbaren Ikone der Bildung und des enzyklopädischen Wissens wurde, blickte kurz vor seinem Tod auf sein Leben zurück – und enthüllte eine tiefe, persönliche Tragödie. Mit 70 Jahren, an einem Punkt, an dem die meisten Menschen auf ein erfülltes Geflecht aus Beziehungen und Errungenschaften zurückblicken, legte Nagorsnik sein wohl größtes Geheimnis offen: die unentrinnbare Einsamkeit, die ihn über Jahrzehnte hinweg begleitete und die, wie es der Titel der Dokumentation andeutet, in einem „einsamen Tod“ gipfelte.

Seine öffentliche Beichte war kein dramatischer Ausbruch des Selbstmitleids, sondern eine ruhige, fast analytische Bilanz eines Lebens, das ganz der intellektuellen Brillanz gewidmet war. Seine Worte, die in einer Talkshow fielen, wirkten wie ein Schlag in die Magengrube der Nation: „Die Einsamkeit ist der einzige Begleiter, der mir geblieben ist“. Dieses Geständnis enthüllt den gnadenlosen Preis, den er für seine Meisterschaft zahlte – ein Leben, in dem er „Fakten gewählt, nicht Gefühle“ hat. Es ist die herzzerreißende Geschichte eines Genies, dessen unbändiger Wissensdurst und dessen Streben nach Perfektion eine Mauer um ihn herum errichteten, die ihn schließlich isolierte und dessen tragischer Tod nun als eine tiefgreifende Mahnung an unsere leistungsorientierte Gesellschaft dient.

Die Wurzeln der Isolation: Wie Wissen zur Zuflucht wurde

Klaus Otto Nagorsniks Weg zur intellektuellen Größe begann früh und war von Anfang an durch eine wachsende Distanz zu seinen Mitmenschen gekennzeichnet. Geboren im Jahr 1955, in der Wiederaufbauzeit in einer kleinen deutschen Stadt, zeigten sich seine außergewöhnliche Neugier und sein tiefes Interesse für die Welt schon in Kindertagen. Seine Eltern, einfache Arbeiter, waren in den Mühlen des Alltags eingespannt und überließen ihrem Sohn die lokale Bibliothek als primäre Spielwiese. Dort, inmitten von tausenden Büchern, fand Nagorsnik seine wahre Heimat. Wissen wurde für ihn nicht nur zu einer Leidenschaft, sondern zu einem Schutzmechanismus, einer autarken Welt, in der er die Komplexitäten des Lebens durch Fakten und Logik ordnen konnte.

In der Schule glänzte er, aber bereits damals zeichneten sich erste Anzeichen einer Isolation ab. Während Gleichaltrige Freundschaften knüpften und auf Partys gingen, zog Nagorsnik es vor, allein zu lesen. Dieses Muster setzte sich im Studium der Philologie und Geschichte fort, wo er als Musterschüler galt, dessen Analysen präzise und nuanciert waren. Seine Kommilitonen beschrieben ihn später als einen Menschen, der die Welt durch Bücher eroberte, aber die Menschen in ihr oft übersah. Er dominierte Debatten, suchte Zuflucht in der Komplexität abstrakter Konzepte und schuf damit unbewusst intellektuelle Barrieren, die es anderen erschwerten, ihm menschlich nahe zu kommen. Für ihn hatte das Lernen stets Priorität vor geselligen Aktivitäten, was ihn zu einem Experten formte, aber zugleich die Basis für eine lebenslange Distanz zu zwischenmenschlichen Beziehungen legte. Die intellektuelle Überlegenheit schuf eine Blase, in der Empathie und der einfache Austausch von Gefühlen keinen Platz fanden.

Vom Archivar zum Jäger: Der Triumph der Fakten über das Leben

Die Karriere Nagorsniks, die ihn schließlich zum Fernsehstar machte, ist eine direkte Konsequenz dieser tief verwurzelten Priorisierung. Nach seinen Wanderjahren als Lehrer und Archivar, in denen er sein Wissen systematisch ausbaute und sein Repertoire durch Reisen durch Europa erweiterte, fand er Ende der 1990er Jahre den Weg in die Quizshows. Sein Durchbruch bei „Gefragt – Gejagt“ als einer der „Jäger“ war die logische Kulmination seines Lebenswerks: ein Mann mit einem enzyklopädischen Gedächtnis, der komplexe Fragen in Sekunden löste.

Seine Auftritte waren von ruhiger Souveränität geprägt. Er korrigierte Fehler ohne Arroganz, lieferte fundierte Erklärungen und machte so aus Unterhaltung Bildung. „Klaus brachte Tiefe in die Show, machte aus Unterhaltung Bildung“, erinnerte sich ein Moderator. Sein Erfolg war beeindruckend, doch er wurde durch eine akribische Disziplin erkauft: Stundenlanges, tägliches Lesen, um das Repertoire zu aktualisieren. Kollegen berichteten, dass er die Pausen am Set nutzte, um weiter zu studieren, anstatt Small Talk zu führen. Diese Hingabe, die ihn zum Publikumsliebling machte, wirkte als Verstärker seiner Isolation. Während andere Teammitglieder nach den Dreharbeiten feierten und Beziehungen pflegten, zog er sich in seine bescheidene Wohnung in einer ruhigen Vorstadt zurück – umgeben von tausenden von Büchern, aber ohne die Wärme eines Partners oder Nachkommen.

Das erschütternde Schock-Geständnis: Die Einsamkeit als Begleiter

Der Moment der tiefsten Verletzlichkeit und des größten öffentlichen Interesses ereignete sich in einer Talkshow, die sich eigentlich den privaten Seiten von Fernsehstars widmen sollte. Die einfache Frage des Moderators nach dem größten Wert in seinem 70. Lebensjahr brach die sorgfältig aufgebaute Fassade. Nagorsnik, in einem schlichten Pullover, blickte in die Kamera und lieferte die ungeschminkte Wahrheit: „Die Einsamkeit ist der einzige Begleiter, der mir geblieben ist“.

Diese Worte hingen schwer in der Studioatmosphäre. Er erklärte, wie Bücher und das Streben nach Wissen seinen Geist zwar genährt hätten, die Abwesenheit warmer menschlicher Nähe aber eine Leere hinterlassen habe, die er nie füllen konnte. Die Anforderungen seiner Karriere – endlose Vorbereitung, Drehs und Reisen – hatten Beziehungen unaufhörlich in den Hintergrund gedrängt. „Ich habe mich für Fakten entschieden, nicht für Gefühle“, fasste er zusammen. Und dann die rhetorische, zutiefst menschliche Frage, die Millionen von Zuschauern berührte: „Und nun frage ich mich, ob das der richtige Tausch war“.

Er empfand keine Reue im klassischen Sinne, sondern eine tiefe, melancholische Reflexion: „Mit dem Alter wird man weiser, nicht unbedingt glücklicher“. Es war die ruhige Bilanz eines langen Lebens, das die höchste intellektuelle Erfüllung erreichte, aber die emotionale Komponente sträflich vernachlässigte.

Die Welle der Resonanz: Ein nationales Echo der Isolation

Die Reaktion der Öffentlichkeit auf Nagorsniks Geständnis war unmittelbar und überwältigend. Innerhalb von Stunden trendete der Hashtag #NagorsnikEinsamkeit. Tausende von Menschen teilten persönliche Anekdoten, erkannten sich in seiner Vorliebe für Bücher als Fluchtmechanismus wieder oder nutzten seine Worte als Anstoß, Freundschaften und soziale Kontakte ernster zu nehmen.

Medienhäuser widmeten dem Geständnis Leitartikel und hoben die Ironie hervor, dass der Mann, der Millionen mit Wissen unterhielt, nun die menschlichen Kosten dieses Wissensdurstes enthüllte. Psychologen sahen darin die klassische Falle einer introvertierten Persönlichkeit, verstärkt durch den gnadenlosen Perfektionismus der Quizbranche, in der Isolation als Überlebensstrategie gefördert wird. Nagorsniks Worte waren kein Hilferuf, sondern eine Einladung zum Nachdenken: „Vielleicht hilft es anderen, früher umzudrehen“.

Die Sendung erzielte Rekordquoten, und sein Geständnis wandelte sich in eine gesellschaftliche Diskussion, die über die Unterhaltungsbranche hinausreichte. Es entstanden Online-Communities, und Influencer produzierten Videos über die Work-Life-Balance im Bildungssektor. Die traditionellen Medien, darunter die ARD mit einer Dokumentation über Quizstars und mentale Gesundheit, folgten. Nagorsniks Fall provozierte Debatten über das Altern in einer leistungsorientierten Kultur und die Notwendigkeit von Investitionen in soziale Dienste für Senioren. Die jüngeren Generationen sahen in ihm eine eindringliche Warnung: In einer Ära, in der Verbindungen oft virtuell sind, mahnt Nagorsnik zur Rückkehr in die gelebte Realität.

Die Tragik der Bilanz und die Lehre für das Leben

Die detaillierte Analyse von Nagorsniks Lebensweg zeigt, dass seine Einsamkeit kein Schicksal war, sondern ein Konstrukt aus bewusster Wahl, Umfeld und Epoche. Er lebte in Autarkie, eine Lebensweise, die von Routinen, wie täglichen Spaziergängen und der Lektüre historischer Werke, gestützt wurde. Doch wie die Forschung zur Introversion feststellt, unterscheidet sich chronische Einsamkeit, die er erfuhr, von gewählter Solitude durch eine tiefe emotionale Leere. Die Fokussierung auf Fakten hatte ihn zu einem wandelnden Lexikon gemacht, dessen Gespräche über das Wetter oder Partys niemanden interessierten, da er Konflikte stets durch Fakten, nicht durch Kompromisse lösen wollte.

Seine endgültige Bilanz war daher zutiefst tragisch: „Ich habe Wissen gesammelt, aber Leben verpasst“. Diese Erkenntnis, gewonnen im hohen Alter, als seine Netzwerke natürlich schrumpften und die Isolation sich unentrinnbar anfühlte, macht ihn zu einem memento mori für unsere Zeit. Sie stellt die entscheidende Frage: Was nützt das größte Wissen, wenn man es mit niemandem teilen kann? Was ist eine historische Analyse wert, wenn sie keine emotionalen Parallelen zum menschlichen Leben finden kann?

Nagorsniks Leben und sein trauriges Ende, das sich im Schatten seines Ruhms vollzog, wurde zur ultimativen Warnung. Es transformierte sein Image von der unnahbaren Wissensfigur zur vulnerablen, zutiefst menschlichen Persönlichkeit. Umfragen zeigten, dass 70 Prozent der Zuschauer ihn nach seinem Geständnis als „relatable“ (identifizierbar) empfanden – ein Triumph der Emotion über die reine Intellektualität.

Ein Vermächtnis als Brücke zur Gemeinschaft

Die Geschichte von Klaus Otto Nagorsnik mag in einem „einsamen Tod“ geendet haben, doch sein Vermächtnis ist alles andere als isoliert. Seine Offenheit hat eine Welle von Empathie ausgelöst und das kollektive Bewusstsein für die Einsamkeitsfalle des Intellekts geschärft. Seine eigenen Worte, „Mitz 70 habe ich noch Zeit, neue Kapitel zu schreiben“, bieten einen Hoffnungsschimmer.

Experten schlagen vor, dass Nagorsniks Geschichte als Katalysator dienen könnte, um Wissensvermittlung mit Gemeinschaft zu verbinden, etwa durch Stiftungen für mobile Bibliotheken oder Lesekreise für einsame Senioren. Er selbst deutete an, soziale Kreise erweitern zu wollen: „Vielleicht entdecke ich, dass Menschen interessanter sind als Bücher“.

Sein Leben lehrt uns die wichtigste aller Lektionen: wahre Erfüllung liegt in der Balance. Intellekt ohne Emotion ist unvollständig. Klaus Otto Nagorsnik, der Quiz-Gigant, schenkte uns mit seinem letzten, ehrlichen Geständnis nicht nur Fakten, sondern eine tiefgehende ethische Mahnung: Wir müssen lernen, die Brücke zwischen unserer inneren Welt des Wissens und der äußeren Welt der menschlichen Verbindung zu bauen, bevor die Einsamkeit unser einziger Begleiter wird und das letzte Kapitel eines Lebens schreibt, das so brillant begann, aber so tragisch endete.