In einer Ära, in der soziale Medien das Epizentrum des Informationsflusses bilden, sind wir ständig mit Inhalten konfrontiert, die unsere Emotionen ansprechen und unser Mitgefühl wecken. Nichts verbreitet sich schneller als eine herzergreifende Geschichte. Genau so eine Geschichte eroberte kürzlich das Internet: Die vermeintliche Tragödie von Jessica Redcliff, einer jungen und hingebungsvollen Orca-Trainerin, die im fiktiven „Pacific Blue Aquarium“ bei einem tragischen Unfall getötet wurde. Ein kurzes, körniges Video, das angeblich den schrecklichen Moment ihres Todes festhielt, ging viral und löste eine Welle der Empörung, Trauer und Anteilnahme aus. Doch hinter der emotionalen Fassade verbirgt sich eine weitaus beunruhigendere Wahrheit: Jessica Redcliff hat nie existiert. Die gesamte Geschichte, das Video und die damit verbundene Aufregung sind eine meisterhafte Täuschung, geschaffen durch die schier grenzenlose Macht der künstlichen Intelligenz.

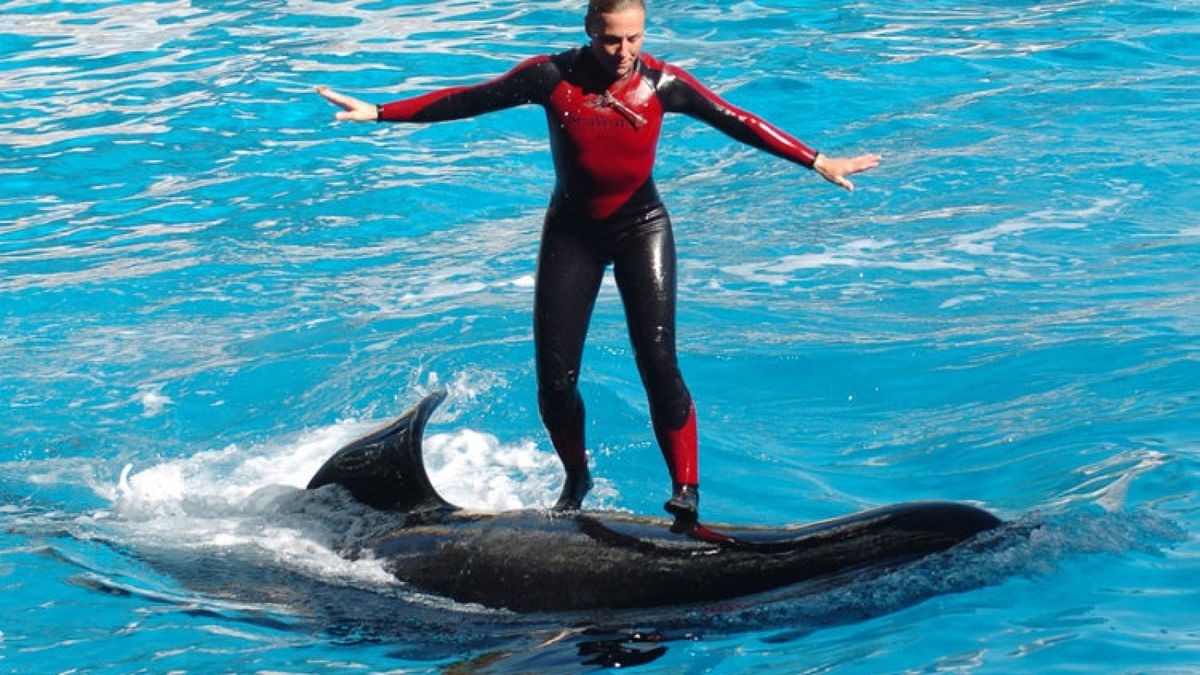

Die Geschichte begann mit einem Video, das auf Plattformen wie TikTok, Facebook und X auftauchte. Es zeigte eine Frau, die von einem Orca unter Wasser gezogen wird, begleitet von einer traurigen Hintergrundmusik und einem Text, der die Geschichte einer leidenschaftlichen Tierliebhaberin erzählte. Die Resonanz war gewaltig. Kommentare strömten ein, die die Tierhaltung in Aquarien anprangerten, die Trauer um eine junge Seele ausdrückten und die „unmenschliche“ Haltung von Orcas in Gefangenschaft anprangerten. Die Geschichte hatte alle Zutaten für einen viralen Hit: Drama, Sympathie und eine klare Botschaft. Sie fühlte sich echt an, weil sie die universellen Themen von Leben, Tod und Gerechtigkeit berührte.

Doch der Schein trügt. Schon nach kurzer Zeit begannen Faktenchecker und KI-Experten, das Video genauer zu analysieren. Die Ergebnisse waren eindeutig: Unnatürliche Bewegungen im Wasser, eine roboterartige Erzählstimme und anatomische Unstimmigkeiten bei der dargestellten Person deuteten alle auf eine künstliche Schöpfung hin. Die Geschichte wurde entlarvt – nicht als eine traurige Wahrheit, sondern als eine perfide Fiktion, die bewusst darauf ausgelegt war, die Klicks und Interaktionen zu maximieren. Die Tatsache, dass das „Pacific Blue Aquarium“ und die Protagonistin selbst nicht existierten, war der letzte Beweis für die Skrupellosigkeit der Macher.

Um die Macht dieser Täuschung vollständig zu begreifen, lohnt es sich, die „literarische Figur“ von Jessica Redcliff zu betrachten, die die Macher nachträglich erschufen, um ihre emotionale Wirkung zu verstärken. In dieser fiktiven Erzählung wurde Jessica in einem kleinen Küstenstädtchen namens Seacrest geboren. Von Kindesbeinen an entwickelte sie eine unerschütterliche Liebe zum Meer und seinen Bewohnern, insbesondere zu den majestätischen Orcas. Sie studierte Meeresbiologie an der renommierten University of California in Santa Cruz, bevor sie ihren Traumjob am „Pacific Blue Marine Park“ annahm. Ihre fiktive Biografie wurde mit Details angereichert, die sie menschlich und nachvollziehbar machten. Sie fühlte eine tiefe, fast spirituelle Verbindung zu einem Orca namens Kalia und kämpfte gleichzeitig mit ethischen Dilemmata über die Haltung der Tiere in Gefangenschaft.

Diese fiktionalisierte Hintergrundgeschichte, die im Video mit dramatischer Erzählung untermalt wurde, sollte die Lücke zwischen der rohen, unauthentischen KI-Animation und der emotionalen Verbindung der Zuschauer schließen. Es war eine Geschichte, die von moralischen Zwickmühlen und der Liebe zu den Tieren sprach. Die Macher nutzten geschickt reale Tragödien, wie die Tode der echten Trainer Dawn Brancheau und Alexis Martinez, um ihrer Lüge eine Schicht der Glaubwürdigkeit zu verleihen. Sie spielten mit den bekannten Ängsten und Sorgen, die in der Debatte um Tiertraining in Aquarien existieren, um die Lügen als Wahrheit zu verkaufen. Der fiktive Charakter wurde zu einem Spiegelbild der realen Kontroversen und gab den Zuschauern einen emotionalen Ankerpunkt.

Die Geschichte von Jessica Redcliff ist mehr als nur eine einfache Falschmeldung; sie ist eine erschreckende Fallstudie darüber, wie künstliche Intelligenz die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen kann. Wir leben in einer Zeit, in der das Erstellen von glaubwürdigen Bildern, Videos und Erzählungen einfacher denn je ist. Diese Technologien, die uns unbestreitbar auch immense Vorteile bringen, können ebenso als Werkzeuge der Manipulation und Desinformation missbraucht werden. Die Macher solcher Inhalte spekulieren auf unsere emotionalen Reaktionen. Sie wissen, dass Wut, Trauer oder Mitleid uns dazu bringen, Inhalte zu teilen, ohne sie zu hinterfragen. Der Klick und die Interaktion sind die Währung, und die Wahrheit wird zum Kollateralschaden.

Diese Begebenheit sollte uns alle zum Nachdenken anregen. Wie oft teilen wir Inhalte, weil sie uns emotional berühren, ohne die Quelle zu überprüfen? Wie sehr vertrauen wir auf das, was wir im Internet sehen, ohne die kritische Distanz zu wahren? Die Geschichte von Jessica Redcliff ist eine deutliche Warnung: Was wir für eine authentische menschliche Tragödie halten, kann in Wahrheit ein cleveres Konstrukt sein, das von Algorithmen und Daten gefüttert wird. Sie ist ein Aufruf zur Wachsamkeit und zur Stärkung unserer Medienkompetenz. Nur wenn wir lernen, genauer hinzusehen und die Fakten von der Fiktion zu trennen, können wir uns vor den unsichtbaren Fäden schützen, mit denen die moderne Desinformation unsere Herzen und Köpfe kontrollieren will. Die Geschichte der fiktiven Trainerin mag zu Ende sein, aber der Kampf gegen die KI-gesteuerte Lüge hat gerade erst begonnen.