Die letzten Worte einer Ikone: Françoise Hardys erschütterndes Bekenntnis zu einer Liebe, die alle Untreue überdauerte

Die Welt des französischen Chansons verlor am 11. Juni 2025 eine ihrer schillerndsten und tiefgründigsten Figuren: Françoise Hardy. Die Sängerin, Komponistin, Model und Gelegenheits-Schauspielerin, die mit ihrer natürlichen Eleganz und melancholischen Sensibilität Generationen in ihren Bann zog, starb im Alter von 80 Jahren. Sie hinterließ nicht nur ein unvergleichliches musikalisches Erbe, das von „Tous les garçons et les filles“ bis zu ihren reifen Spätwerken reicht, sondern auch ein privates Vermächtnis, das bis heute fasziniert und bewegt.

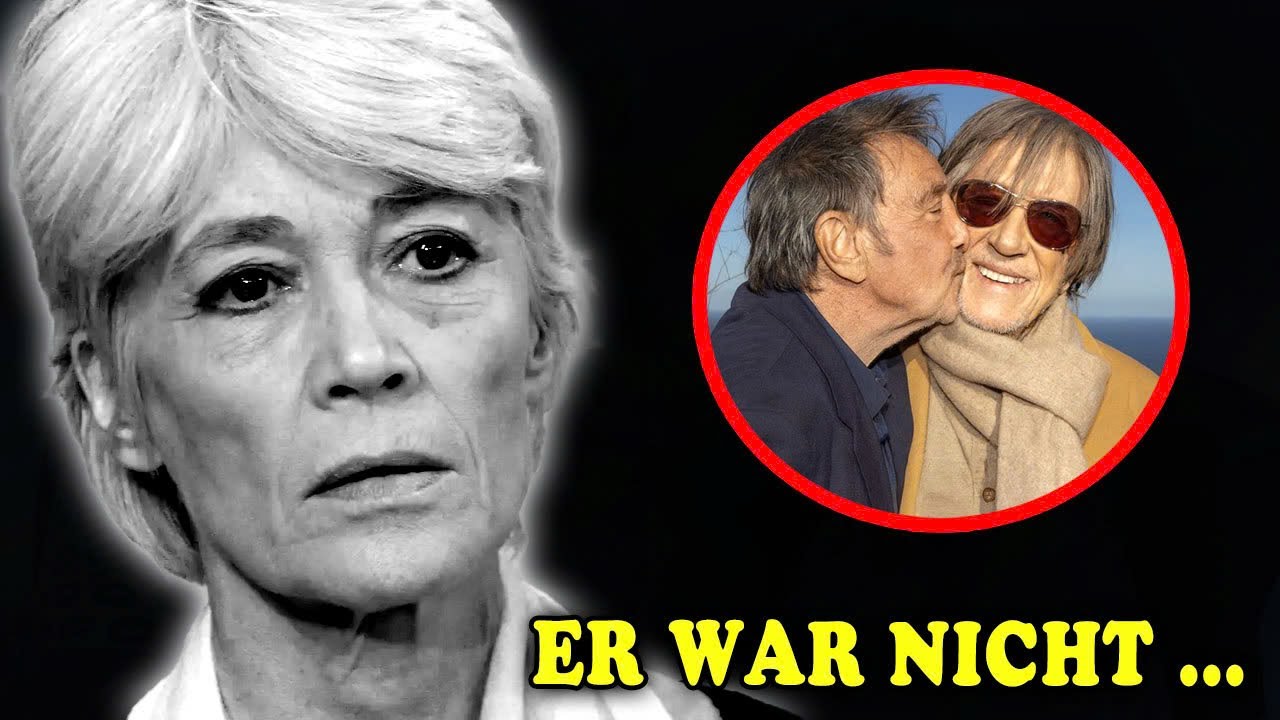

Doch es war keine ihrer zeitlosen Melodien, die kurz vor ihrem Tod für die größte Erschütterung sorgte, sondern ein zutiefst persönliches Geständnis. Wenige Monate vor ihrem Ableben legte Françoise Hardy eine bewegende Erklärung ab, die das schreckliche Geheimnis ihres Lebens beleuchtete. Trotz jahrzehntelanger Trennung und zahlreicher Turbulenzen blieb ihre Liebe zu Jacques Dutronc, ihrem Ehemann und dem Vater ihres Sohnes Thomas, ungebrochen. „Ich habe Jacques Dutronc immer geliebt, auch wenn er mich verlassen hat“, waren die Worte, die mit entwaffnender Aufrichtigkeit gesprochen wurden und ein neues, oft schmerzhaftes Licht auf eine der komplexesten Liebesgeschichten der Popkultur werfen.

Die Geburt der melancholischen Muse

Françoise Hardy, geboren am 17. Januar 1945 in Paris, betrat die Bühne der Sechzigerjahre mit einer Haltung, die im Kontrast zur grenzenlosen Energie der Yé-Yé-Ära stand. Als sie 1962, gerade 18-jährig, ihre erste Single „Tous les garçons et les filles“ aufnahm, katapultierte das Lied sie über Nacht an die Spitze der Szene. Es war ein Hit, der mit seiner schlichten Melodie und dem introspektiven Text über Einsamkeit und die unerfüllte Sehnsucht nach Liebe die Stimmung einer ganzen Generation einfing.

Ihre sanfte, fast zerbrechliche Stimme unterschied sich von der ihrer Zeitgenossen. Während andere feierten, sang Françoise über die leisen Schmerzen des Herzens. Ihre oft selbstverfassten Texte behandelten universelle Themen wie unerfüllte Liebe und die Einsamkeit inmitten der Menge und machten sie zu einem internationalen Phänomen. Alben wie „Mon amie la rose“ und „La maison où j’ai grandi“ zeigten eine Künstlerin, die zugleich verletzlich und kraftvoll war.

Über die Musik hinaus entwickelte sich Françoise Hardy schnell zu einer unumstrittenen Modeikone. Ihr androgyn-eleganter Stil, geprägt von figurbetonten Pullovern und A-Linien-Röcken, verkörperte eine mühelose, natürliche Modernität, die Designer und Fotografen gleichermaßen verzauberte. Sie zierte die Cover von Vogue und Elle und inspirierte eine neue Generation von Frauen mit ihrer Ablehnung von Künstlichkeit. Doch hinter diesem Bild der Perfektion blieb Françoise eine zurückhaltende Frau, der der Ruhm fast unangenehm war. Sie bekannte, dass sie die Einsamkeit ihrer Pariser Wohnung den gesellschaftlichen Zusammenkünften vorzog – eine Dualität, die ihre gesamte Karriere und später ihre Beziehung zu Jacques Dutronc prägen sollte.

Die elektrisierende Begegnung und der Preis der Freiheit

Im Jahr 1967 kreuzten sich die Wege der nachdenklichen Chanson-Sängerin und des aufstrebenden, charismatischen Rockstars Jacques Dutronc. Auch er war ein Star, doch sein Stil unterschied sich radikal von dem von Françoise. Mit ironischen Liedern wie „Et moi, et moi, et moi“ verkörperte Jacques eine verspielte, fast provokative Lässigkeit. Ihre Begegnung in dem vor Kreativität pulsierenden Paris markierte den Beginn einer Liebesgeschichte, die ebenso leidenschaftlich wie turbulent war.

Obwohl ihre musikalischen Herangehensweisen unterschiedlich waren, verband die beiden eine gemeinsame künstlerische Stärke und eine gegenseitige Faszination. Die Medien stürzten sich auf das glamouröse Paar, das eine neue Künstlergeneration symbolisierte. Doch von Anfang an war ihre Romanze von Spannungen geprägt. Jacques, bekannt für seinen unwiderstehlichen Charme und seine Freiheitsliebe, war kein leicht zu zähmender Mann. Françoise, tief verliebt, aber von nachdenklicher Art, wurde anfällig für die Unwegbarkeiten dieser Beziehung. In einem Brief an eine enge Freundin beschrieb sie Jacques als „sowohl ihr Glück als auch ihr Schmerz“ – eine emotionale Dichotomie, die zum roten Faden ihrer gemeinsamen Geschichte werden sollte.

Die Geburt ihres Sohnes Thomas Dutronc im Jahr 1973 gab der Beziehung eine neue Dimension. Für Françoise war dieses Ereignis eine Quelle tiefer Freude, aber auch eine zusätzliche Herausforderung. Jacques, aufgrund seiner Tourneen und seines unkonventionellen Lebensstils oft abwesend, überließ Françoise einen Großteil der elterlichen Verantwortung. Trotz dieser Schwierigkeiten machte sie keinen Hehl aus ihrer Liebe zu ihm. Sie erklärte in einem Interview in den 1970er Jahren, Jacques sei der Mann ihres Lebens, auch wenn ihre Beziehung alles andere als konventionell war.

Schmerz als Poesie: Die Musik als Spiegel der Seele

Die späten 70er und die 80er Jahre waren ein Jahrzehnte des prekären Gleichgewichts. Ihre Hochzeit im Jahr 1981 war eher ein Symbol als der Beginn eines traditionellen Alltags. Dutronc, seinem unabhängigen Wesen treu, weigerte sich, sich den Erwartungen eines konventionellen Ehelebens anzupassen. Er hatte zahlreiche Affären. Françoise, obwohl tief betroffen, traf die schicksalhafte Entscheidung, ihre Bindung aufrechtzuerhalten, überzeugt, dass ihre Liebe zu ihm alle Wunden überwand.

Diese Zeit war geprägt von vorübergehenden Trennungen und Wiedervereinigungen, und jede Episode verstärkte die Komplexität ihrer Geschichte. Françoise fand Zuflucht in ihrer Musik, die nun eine Form von Therapie wurde, eine Möglichkeit, ihre widersprüchlichen Gefühle zu verarbeiten. Lieder wie „Message Personnel“ und „J’suis moi“ zeigen eine Frau, die ihre Gefühle mit brutaler Ehrlichkeit erforscht. Die oft in Einsamkeit verfassten Texte drückten ihre unerschütterliche Liebe zu Jacques aus, aber auch ihren tiefen Schmerz über seine Entfremdung. Diese Werke wurden zu universellen Zeugnissen, die Millionen von Zuhörern berührten, welche sich mit ihren Worten identifizieren konnten.

Trotz aller persönlichen Turbulenzen blieben Françoise und Jacques durch ihren Sohn Thomas eng miteinander verbunden. Thomas, aufgewachsen im Schatten zweier Ikonen, wurde zur unzertrennlichen Brücke zwischen ihnen. Ihre unkonventionelle Beziehung überdauerte dank einer Form gegenseitiger Bewunderung. Jacques zollte Françoise in den 1980er Jahren eine seltene Anerkennung: Er lobte ihre Stärke und ihr Talent, räumte aber gleichzeitig ein, dass er ihrer Liebe nie gerecht geworden sei. Diese Worte, so selten sie auch waren, bestätigten, dass ihre Verbindung in einer tiefen, unerschütterlichen Wahrheit verwurzelt blieb.

Der Kampf um Würde und die späte Wahrheit

Ab dem Jahr 2004 nahm Françoise Hardys Leben eine dramatische Wende mit der Diagnose Lymphom. Diese Krankheit, die sie ihr Leben lang verfolgen sollte, erforderte umfangreiche Behandlungen und Phasen der Isolation. Doch Françoise ließ sich nicht entmutigen und arbeitete mit bemerkenswerter Entschlossenheit weiter. Ihre Alben aus dieser Zeit, wie „(Parenthèses…)“ und „L’Amour fou“, gehören zu ihren ergreifendsten Werken. Die Lieder, geprägt von einer neuentdeckten Ernsthaftigkeit, behandelten Themen wie Sterblichkeit, Einsamkeit und die Suche nach der absoluten Liebe. Ihre Stimme, obwohl durch die Krankheit geschwächt, gewann an emotionaler Intensität und berührte ihre Zuhörer tief.

Der Kampf gegen die Krankheit war nicht nur ein körperlicher, sondern auch ein psychischer und spiritueller Kampf. François sprach öffentlich über ihre Erfahrungen, insbesondere in Interviews, in denen sie offen über die Herausforderungen des Lebens mit Krebs sprach. Darüber hinaus engagierte sie sich vehement für die Euthanasie, indem sie sich für das Recht auf ein würdevolles Lebensende aussprach. Diese mutigen Positionen in einem Kontext, in dem das Thema in der Gesellschaft tabu blieb, lösten gemischte Reaktionen aus. Doch Françoise blieb ihren Überzeugungen treu und weigerte sich, sich den Erwartungen der Gesellschaft zu beugen.

In diesen schweren Jahren wurde ihr Sohn Thomas, inzwischen selbst ein angesehener Musiker, zu einer Quelle des Trostes und des Stolzes. Und Jacques, wenn auch immer noch unabhängig und diskret, blieb in ihrem Leben präsent. Sie teilten zärtliche Momente, oft in der Nähe ihres Sohnes. Françoise gestand, dass sie gelernt hatte, Jacques so zu akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Stärken und Schwächen – eine Lektion in Sachen Liebe, die sie tief im Herzen trug.

Ein Vermächtnis der bedingungslosen Liebe

Gegen Ende ihres Lebens, als die Krankheit unerbittlich wurde, legte Françoise Hardy ihr denkwürdigstes Geständnis ab. In dem Interview wenige Monate vor ihrem Tod erklärte sie mit bewegender Gelassenheit: „Ich habe Jacques Dutronc immer geliebt, auch wenn er mich verlassen hat.“

Diese schlichten, doch bedeutungsvollen Worte klingen wie ein Testament. Es ist keine Klage, sondern das Bekenntnis zu einer Liebe, die Prüfungen, Trennungen und Enttäuschungen überstanden hat. Diese mit Françoise charakteristischer Sanftheit vorgetragene Erklärung wurde zu einem Schlüsselmoment, in dem Künstlerin und Frau in einer nackten Wahrheit zusammenfanden. Das Geständnis löste weltweit eine Welle der Emotionen aus.

Fans betrachteten ihr Repertoire mit einer neuen Perspektive, suchten in jedem Song ein Echo dieser unerschütterlichen Liebe. Lieder wie „Comment te dire adieu“ oder „Le temps de l’amour“ nahmen eine fast prophetische Dimension an, als hätte Françoise schon immer gewusst, dass ihr Herz trotz allem Jacques gehören würde. Die oft melancholisch angehauchten Texte schienen nun den Stempel dieses Bekenntnisses zu tragen, wie ein roter Faden, der sich durch ihre gesamte Karriere zog.

Jacques Dutronc, seinem diskreten Temperament treu, reagierte nicht direkt auf diese Erklärung. Doch Vertraute berichteten, dass ihn Françoises Worte tief bewegt hätten. Ihre Beziehung, obwohl von Distanz geprägt, brach nie ab. Sie trafen sich weiterhin, verbrachten Zeit mit ihrem Sohn Thomas und pflegten eine Form gegenseitigen Respekts. Thomas, der zur Brücke zwischen seinen Eltern geworden war, zollte seiner Mutter Tribut, indem er ihre Fähigkeit zur bedingungslosen Liebe betonte – eine Eigenschaft, die er bewunderte und in seiner eigenen Musik zum Ausdruck bringen wollte.

Dieses Geständnis geht über Françoises Privatleben hinaus. Es wurde zu einer universellen Reflexion über die Liebe, darüber, was es bedeutet, jemanden trotz Verletzungen, Abwesenheiten und dem Lauf der Zeit zu lieben. Für Françoise war Liebe eine komplexe Kraft, bestehend aus Freude und Schmerz, aus Anwesenheit und Abwesenheit. Sie entschied sich, diese Liebe bedingungslos zu leben und jede Prüfung in ein Kunstwerk zu verwandeln.

Der Tod von Françoise Hardy am 11. Juni 2025 hinterlässt eine große Lücke in der Kulturlandschaft. Doch ihr Vermächtnis ist unveränderlich. Ihre Lieder, getragen von einer zeitlosen Stimme, klingen weiterhin in den Herzen nach. Von Pariser Cafés bis hin zu internationalen Bühnen sind Lieder wie „Tous les garçons et les filles“ und „Mon amie la rose“ zu Hymnen geworden, die Generationen und Grenzen überdauern.

Ihre Musik, schlicht und tiefgründig zugleich, bleibt eine Referenz für zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die aus ihrem emotionalen Minimalismus eine unendliche Inspirationsquelle schöpfen. Auch ihr Einfluss auf die Mode ist nach wie vor bedeutend: Als Modeikone definierte Françoise die Essenz französischer Eleganz neu. Marken wie Chanel und Dior ließen sich weiterhin von ihrem raffinierten, androgynen Stil inspirieren.

Was also bleibt von Françoise Hardy? Eine Stimme, die unermüdlich singt, eine Eleganz, die nie vergeht, eine Liebe, die der Zeit trotzt. Ihr Leben lädt uns ein, über unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Art zu lieben und zu schaffen, nachzudenken. Ihr letztes Geständnis ist die endgültige Bestätigung ihrer lebenslangen Überzeugung: dass wahre Liebe eine bedingungslose Kraft ist, die selbst den größten Schmerz in zeitlose Schönheit verwandeln kann.