Die Stunde der Wahrheit: Der Verrat am Esstisch – Wie Manfred Krugs engste Freunde sein Leben zur Stasi-Akte machten

Es gibt Biografien, die wie Triumphzüge wirken, von Applaus begleitet und von Erfolgen gesäumt. Und dann gibt es die Leben, die eine zweite, im Verborgenen geschriebene Geschichte in sich tragen – eine Geschichte, die von einem Gift getränkt ist, dessen Existenz man erst Jahre später, zu einem schmerzhaften Preis, entdeckt. Die Geschichte von Manfred Krug, dem Giganten der deutschen Unterhaltung, ist eine solche Geschichte. Sie ist zwei Geschichten zugleich: die des unangepassten Idols, des Rebellen mit der rauen Stimme, und die des Mannes, der von seinen engsten Vertrauten in einem perfiden Akt des Verrats systematisch ausgehöhlt wurde.

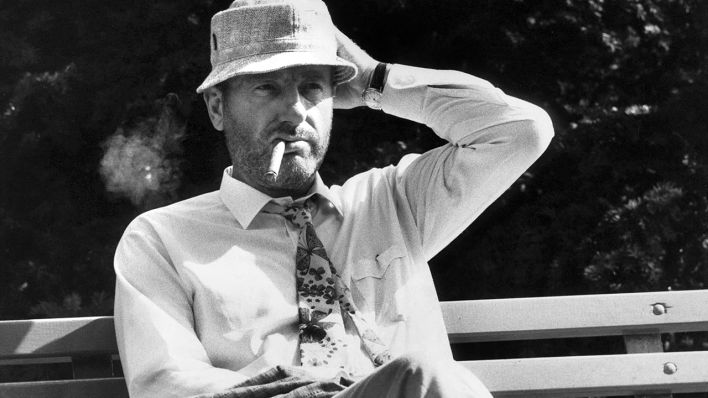

Für Millionen Menschen in Ost und West war Manfred Krug ein Synonym für das Leben selbst, eine Naturgewalt auf der Leinwand und der Bühne. Seine Stimme, rau wie Schmirgelpapier und warm wie Cognac, trug Jazz und Chanson in die Wohnzimmer der DDR. Er war der Marlon Brando des Ostens, der Rebell, den man lieben musste, der Mann, der scheinbar furchtlos seinen eigenen Weg ging. Er schaffte das Unmögliche: Er war Superstar in einem Land, riskierte alles, um in einem anderen von vorne anzufangen, und wurde auch dort wieder zur unantastbaren Institution – als schrulliger Anwalt Liebling und als raubeiniger Tatort-Kommissar. Sein Leben schien eine Abfolge von Siegen, ein Beweis von Stärke. Doch hinter dem hellsten Licht verbirgt sich bekanntlich der tiefste Schatten. Wir dachten, wir wüssten alles über ihn. Wir irrten uns.

Während Millionen ihm zujubelten, gab es andere, die im Stillen zuhörten. Während die Kameras sein Gesicht einfingen, gab es Augen, die ihn im Verborgenen beobachteten. Kurz vor seinem Tod, als die Lichter der Bühne bereits verblassten, entschied sich Manfred Krug, ein letztes, schmerzhaftes Kapitel aufzuschlagen. Er brach das Schweigen über ein Geheimnis, das so tief verborgen war, dass es nicht einmal sein eigenes war, sondern eines, das andere über ihn geschrieben hatten. Versteckt in Tausenden von Seiten voller Akten, abgeheftet in den Archiven einer untergegangenen Zeit. Es war die Geschichte über den unvorstellbaren Preis seines Erfolgs, über Vertrauen, das so vollständig zerstört wurde, dass es nie wieder heilen konnte. Es war die Geschichte über den tiefsten Verrat, den ein Mensch erleben kann, begangen nicht von Feinden, sondern von jenen, die er am meisten liebte.

Um das Ausmaß dieser späteren Tragödie zu begreifen, muss man die Höhe verstehen, von der er stürzte. In den 60er Jahren der DDR war Krug nicht nur ein Star, er war ein Phänomen, die Ausnahme von jeder Regel. In einer Gesellschaft, die den disziplinierten Kollektivhelden feierte, war er der individualistische Rebell. Seine Authentizität elektrisierte das Publikum. Die Menschen sahen in ihm den echten, fehlerhaften, aber zutiefst menschlichen Kerl von nebenan, nicht den idealisierten Prototyp der Partei. Hinzu kam seine Rolle als einer der profiliertesten Jazz- und Chansonsänger des Landes. In einer Zeit, in der Jazz als „dekadent“ verpönt war, füllte Krug die Konzertsäle und schuf zusammen mit Günther Fischer Lieder, die eine Sehnsucht nach Freiheit und ungeschönter Realität ausdrückten, für die es im offiziellen Kulturkanon keinen Platz gab. Diese Doppelkarriere, sein schierer Erfolg, gab ihm einen Status, den niemand sonst besaß. Er war zu populär und zu profitabel, um ihn einfach fallen zu lassen – so glaubte er.

Dieser Glaube wurde im Jahr 1966 das erste Mal erschüttert, als sein Film Spur der Steine – die Rolle seines Lebens als charismatischer, anarchistischer Brigadier Hannes Baller – nur drei Tage nach der Premiere verboten wurde. Die Partei erkannte eine Gefahr in der schonungslosen Ehrlichkeit des Films, der nicht den triumphalen Aufbau, sondern das Chaos, den Mangel und die menschlichen Konflikte des Sozialismus zeigte. Für Krug war es ein Erdbeben, der erste Vorgeschmack auf die brutale Gewalt, mit der das System ihm seine Grenzen aufzeigte. Doch das Paradoxe geschah: Während der Film für 24 Jahre in den Archiven verschwand, blieb der Star unangetastet. Seine Popularität war zu gewaltig, man konnte den Film, aber nicht den Mann verbieten, den jeder liebte. Er erhielt leichtere Rollen, um das Publikum zu besänftigen und ihn selbst bei Laune zu halten.

Dieser Vorfall lehrte Krug eine Lektion: Er stand an der Spitze, wandelte aber auf einem schmalen Grat. Er suchte Zuflucht und Vertrauen. Sein Haus in Berlin-Pankow wurde zu einem offenen Treffpunkt, einem Refugium für Künstler, Schriftsteller und Musiker. Hier, hinter verschlossenen Türen, in einer Atmosphäre aus Rauch, Wein und Jazz, sprach Krug offen. Er kritisierte die Funktionäre, machte Witze über die Bürokratie, teilte seine tiefsten Frustrationen. Er tat dies im festen Glauben an die Loyalität seiner Freunde, seiner Kollegen, seines engsten Kreises. Er vertraute dem Regisseur, mit dem er lachte; dem Schauspielkollegen, mit dem er bis spät in die Nacht diskutierte; und seinem Management, das seine Karriere lenkte und seine Geheimnisse kannte. Er sah sie als seine zweite Familie, seinen Schutzschild gegen die Kälte des Systems.

In den frühen 70er Jahren stand Manfred Krug auf dem absoluten Gipfel seines Ruhms. Er war der unangefochtene König der DDR-Unterhaltung. Er hatte den Zorn der Partei überlebt, seine künstlerische Freiheit behauptet, und er war umgeben von Menschen, die er für unerschütterlich loyal hielt. Er fühlte sich sicher, unverwundbar. Er ahnte nicht, dass in genau diesen vertrauten Runden, während des Lachens und Trinkens, das Fundament für den größten Verrat seines Lebens gelegt wurde. Er wusste nicht, dass die Ohren, die ihm am verständnisvollsten zuhörten, auch die Ohren waren, die jedes seiner Worte notierten.

Der wahre, unheimliche Schatten fiel nicht in den Büros der Funktionäre, sondern dort, wo Krug am verwundbarsten war: in seinem eigenen Wohnzimmer. Die wahre Tragödie von Manfred Krug war nicht die Überwachung durch ein anonymes System, sondern der Verrat durch die Menschen, denen er sein Innerstes offenbarte. Da war der geschätzte Schauspielkollege, mit dem er nächtelang über die Kunst philosophierte – ein Freund, dem er seine tiefsten Zweifel anvertraute. Da war der Manager, der seine Gagen verhandelte und ihm scheinbar loyal den Rücken freihielt.

Diese Beziehungen waren Krugs Anker. Er gab ihnen sein Vertrauen bedingungslos, denn ohne dieses Vertrauen hätte er den ständigen Druck des Systems nicht überlebt. Und er bemerkte nicht, wie dieses Vertrauen systematisch missbraucht wurde. Er sah nicht, wie der Freund nach einem langen, lachenden Abend voller Wein nach Hause ging und ein detailliertes Gedächtnisprotokoll anfertigte. Er sah nicht, wie der Kollege einem unsichtbaren Dritten Bericht erstattete über Krugs Stimmung, seine privaten Pläne, jede unbedachte politische Bemerkung, jede Klage über einen Funktionär. Alles wurde gesammelt, notiert und abgeheftet. Dies war keine finanzielle Ausbeutung, es war eine emotionale, eine seelische Ausbeutung. Sein Leben war kein Privatbesitz mehr, es war Rohmaterial geworden für ein paranoides System, das jeden überwachte, der zu groß, zu laut oder zu beliebt wurde.

Manfred Krug spürte den Druck. Er war kein naiver Mann. Er wusste, dass er beobachtet wurde, dass die Stasi existierte. Er erwartete den Angriff von den Ideologen, den anonymen Spitzeln auf der Straße. Er hätte nie, nicht in einer Million Jahren, geglaubt, dass der Feind drinnen saß, dass er mit ihm am Tisch aß, dass er sein Glas hob und ihm zuprostete. Sein Leben war zu einer ununterbrochenen Vorstellung geworden. Auf der Bühne spielte er für das Publikum, und zu Hause, ohne es zu wissen, spielte er für seine Verräter.

Inmitten dieses perfiden Spiels kam es im November 1976 zur öffentlichen Zäsur. Wolf Biermann, der schärfste und poetischste Liedermacher des Landes, wurde während einer West-Tournee ausgebürgert. Für die Künstlerszene war es ein Schock, ein unerträglicher Verrat an einem der ihren. Eine Petition, ein offener Brief, ging um, der die Partei zur Rücknahme der Entscheidung aufforderte. Diese Liste fand ihren Weg zu Manfred Krug. In diesem Moment verdichtete sich die gesamte Tragödie seines Lebens zu einer einzigen Unterschrift.

Krug wusste, was auf dem Spiel stand. Dies war keine interne Auseinandersetzung über Kunst; dies war eine direkte Konfrontation mit der Staatsmacht. Er hätte schweigen können, wie viele andere schwiegen. Aber der Mann, der den rebellischen Hannes Baller verkörpert hatte, konnte jetzt nicht der Feigling sein, den er selbst verachten würde. Er unterschrieb. Es war keine Geste der Politik, es war eine Geste der Loyalität, der Menschlichkeit. Und es war das Ende seiner Karriere in der DDR.

Die Reaktion des Staates war nicht laut, sie war still, eiskalt und absolut. Über Nacht wurde Manfred Krug von der wertvollsten Ikone des Landes zu einer Unperson. Das Telefon, das sonst ununterbrochen geklingelt hatte, blieb stumm. Filmprojekte wurden auf Eis gelegt, Konzerte abgesagt. Sein Gesicht verschwand von den Titelseiten, seine Lieder aus dem Radio. Es war ein Berufsverbot, das mit der Präzision einer Guillotine funktionierte. Die wahre Tragödie war nicht der Verlust des Geldes, sondern der totale Verlust seiner Identität. Der Mann, der seine Existenz über die Bühne und die Kamera definiert hatte, durfte nicht mehr existieren. Monatelang kämpfte er gegen Mauern aus Beton und Schweigen. Er erkannte, dass es keinen Weg zurückgab. Man hatte ihm nicht nur die Arbeit genommen, man hatte ihm die Luft zum Atmen genommen.

Im April 1977 stellte Manfred Krug den Ausreiseantrag. Allein dieser Antrag war ein öffentlicher Skandal, eine Bankrotterklärung des Systems. Neun Monate psychologischer Krieg folgten, bis er schließlich im Juni 1977 mit seiner Familie in einen Zug stieg und das Land verließ. Er ging als Verstoßener, in der Gewissheit, alles verloren zu haben. Er ahnte nicht, dass diese öffentliche Tragödie nur der sichtbare Teil des Eisbergs war – der wahre, schmutzige Verrat war längst dokumentiert, von den Menschen, die er noch beim Abschied umarmt hatte.

Die Jahre vergingen. Im Westen vollbrachte Krug das zweite Wunder seiner Karriere. Er wurde zum „Jedermanns-Liebling“ Robert Liebling in Liebling Kreuzberg, dann zur Institution als Tatort-Kommissar Paul Stöver. Er war reich, respektiert, auf einem neuen, vielleicht sogar höheren Gipfel. Er hatte sein Leben zurückerobert. Und dann, im November 1989, fiel die Berliner Mauer.

Das Land, das ihn verstoßen hatte, löste sich auf, aber ihr Erbe blieb: Tausende von Kilometern an Aktenregalen in den Archiven des Ministeriums für Staatssicherheit. Viele entschieden sich, die Akten nicht einzusehen. Sie fürchteten, die Wahrheit könnte die Gegenwart zerstören. Manfred Krug aber war ein Mann, der nie vor einer Konfrontation zurückgeschreckt war. Er war über 60, ein gemachter Mann. Er hätte schweigen können. Aber er musste es wissen.

Eines Tages saß er in einem sterilen Lesesaal. Vor ihm lag ein Stapel Papier, Tausende von Seiten: sein Leben, minuziös aufgezeichnet durch die kalten Augen von Informanten. Er begann zu lesen. Nach bürokratischem Irrsinn stieß er auf Decknamen: “IM Manfred”. Ein inoffizieller Mitarbeiter. Krug las die Berichte: Sie waren detailliert, enthielten finanzielle Verhandlungen, private Vertragsdetails, Pläne, die er nur mit einer einzigen Person besprochen hatte. Sein langjähriger Manager. Der Mann, der seine Termine koordinierte, sein Geld verwaltete, sein vollstes Vertrauen genoss. Er war ein Spitzel.

Eine neue Wunde tat sich auf: “IM Martin”. Die Berichte dieses Spitzels waren intimer. Sie berichteten über Krugs Stimmungsschwankungen, zitierten private Gespräche aus dem Wohnzimmer, beschrieben, wie Krug über Parteifunktionäre fluchte, und notierten sogar Details über private Auseinandersetzungen mit seiner Frau. Krug kannte die Handschrift, den Tonfall dieser Berichte. Dies war ein Kollege, ein Schauspielfreund, ein Mann, mit dem er abendelang diskutiert, getrunken und gelacht hatte, einer, dem er sein Herz ausgeschüttet hatte.

Das war das Geheimnis. Das war der Moment, in dem das Schweigen in seiner Seele brach. Jede Erinnerung, die er an diese Zeit hatte, war nun vergiftet. Jedes Lachen, das er geteilt hatte, war ein potenzieller Bericht. Jeder Moment der Verletzlichkeit war eine Information für den Feind. Die Menschen, die er für seine engsten Verbündeten gehalten hatte, waren seine Beobachter. Sein Leben in der DDR, das er als Kampf gegen das System in Erinnerung hatte, war eine Lüge gewesen. Es war nicht er gegen das System, es war er gegen seine Freunde.

Der Verrat war total. Und jetzt, in den 90er Jahren, lebten diese Menschen als angesehene Bürger im vereinten Deutschland, unentdeckt, ihr Schweigen bewahrt. Manfred Krug stand vor der letzten großen Entscheidung seines Lebens. Was tun mit dieser Wahrheit? Er hätte sie für sich behalten können, verbittert in dem Wissen, das nur er besaß. Doch das war nicht Manfred Krug.

Im Jahr 1996, fast 20 Jahre nach seiner Ausreise, tat er das, was er tun musste: Er griff zum Stift. Er veröffentlichte sein Buch Abgehauen, ein minuziöses Protokoll seiner letzten Monate in der DDR. Es war eine öffentliche Konfrontation. Er nannte die Namen. Er nannte die Rollen. Er las die Berichte vor und konfrontierte die Freunde von einst mit ihren eigenen schmutzigen Worten. Er legte das gesamte perfide System des Verrats offen, das sich hinter der Fassade der Freundschaft versteckt hatte.

Es war ein Donnerhall. Die Reaktionen waren heftig, doch Krug hatte das Schweigen einer ganzen Generation gebrochen. Er hatte seine Geschichte zurückerobert. Er nahm dem Verrat die Macht, indem er ihn ins Licht zerrte. Er gab den Opfern eine Stimme und den Tätern ein Gesicht. Er suchte keine Rache, er suchte die Wahrheit. Er sagte, er könne vergeben, aber er könne niemals vergessen.

Manfred Krug verstarb im Jahr 2016. Er ging als Legende, als ein Mann, der zwei Deutschlands erobert hatte. Doch sein wahres Vermächtnis, das, was über die Filmrollen hinaus Bestand hat, ist die Narbe, die er uns offen gezeigt hat. Die Enthüllung des Verrats war mehr als ein spätes Kapitel in einer Biografie. Es war ein Akt der Notwendigkeit, die Weigerung eines Mannes, andere über die Definition seines eigenen Lebens bestimmen zu lassen.

Seine Geschichte ist universell. Sie zwingt uns, grundlegende Fragen zu stellen: Was ist der wahre Preis des Ruhmes? Was geschieht, wenn ein System einen Menschen nicht als Künstler, sondern nur noch als Ziel betrachtet? Krug hat sich dieser Wahrheit gestellt. Er hat sie beleuchtet, damit wir alle sie sehen können. Er kämpfte um das grundlegende Recht, dass seine Geschichte – die Geschichte seines Schmerzes und seines Verrats – mit seiner eigenen, unverwechselbaren Stimme erzählt wird. Bis zuletzt wurde er gefragt, ob er den Verrätern verziehen habe. Seine Antwort war immer ein Spiegel seiner selbst: “Ich will nicht, dass die Leute sagen: Schwamm drüber. Ich möchte nur, dass meine Geschichte mit meiner eigenen Stimme erzählt wird, denn erst dann und nur dann gehört sie wieder mir.”