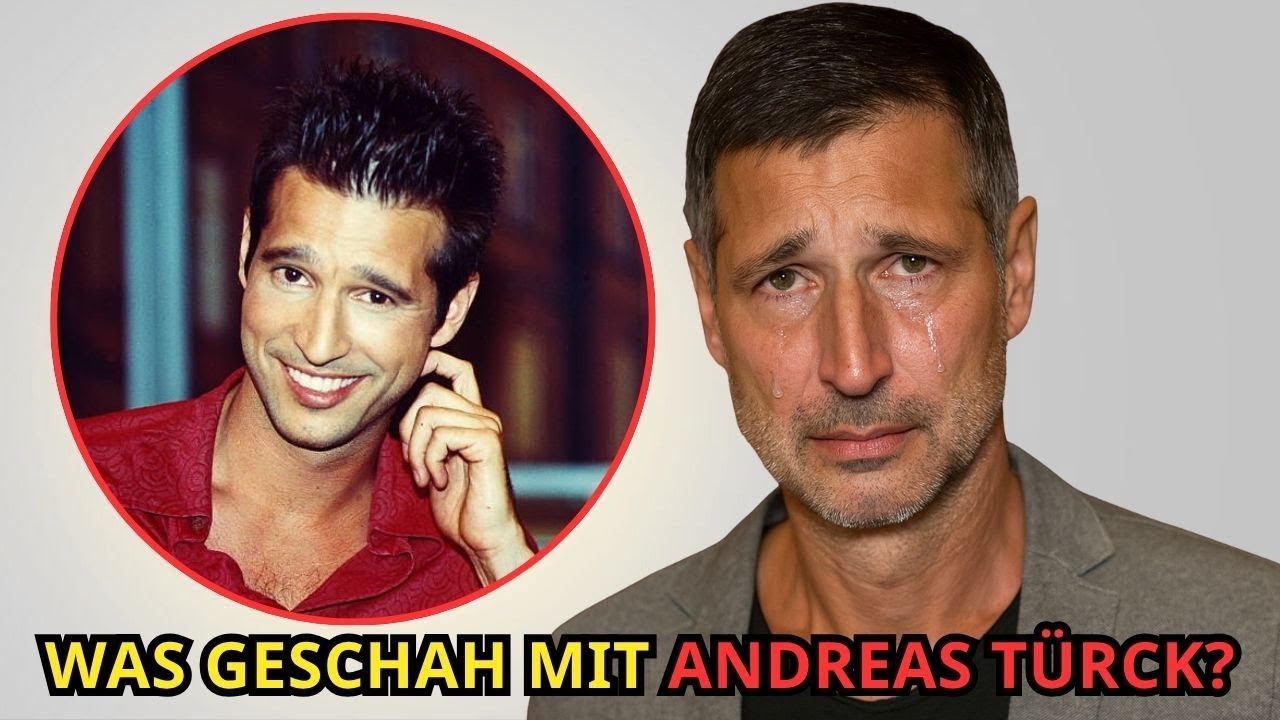

Die Würde der Stille: Wie Andreas Türck durch sein Verschwinden die Menschlichkeit rettete

Es gibt Sätze, die sind leiser als das Echo eines Applauses, aber lauter als jede Schlagzeile. „Ich halte das nicht mehr aus.“ Es war ein fast beiläufiger Satz, geflüstert hinter der Bühne, im flackernden Neonlicht eines kleinen Raumes. Der Mann, der ihn aussprach, war Andreas Türck, das vertraute Gesicht, der charmante Talkmaster, der Mann, der Anfang der 2000er-Jahre in Millionen deutscher Wohnzimmern das Gefühl von Nähe und Professionalität verbreitete. Doch dieser Satz war kein theatralischer Ausruf vor laufender Kamera, sondern ein stilles, ehrliches Eingeständnis: Die Maske des erfolgreichen Medienprofis war ihm zu schwer geworden. Was dann folgte, war nicht der vorhersehbare Burnout eines Stars, sondern eine Tragödie der Vorverurteilung, die in einem radikalen Akt der Selbstachtung endete: dem Verschwinden. Die Geschichte von Andreas Türck ist nicht nur die Erzählung vom Fall eines Prominenten; sie ist eine tief bewegende Lektion über die zerstörerische Kraft des öffentlichen Urteils und die heilende Macht der Stille.

Der Fels in der Brandung, der innerlich zerbrach

In der Blütezeit seiner Karriere war Andreas Türck ein Synonym für Zuverlässigkeit und Vertrauen. Auf ProSieben führte er seine erfolgreiche Talkshow, beherrschte die Kunst, schwierige Themen leicht und Streit in Gespräche zu verwandeln. Sein Lächeln, seine Gelassenheit, seine ruhige Stimme – sie waren sein Markenzeichen. In einer Fernsehlandschaft, die oft von Lautstärke und Provokation lebte, war er die leise, sympathische Ausnahme. Werbefirmen rissen sich um sein Gesicht, Zeitschriften priesen ihn als den Mann, dem man glauben will. Er war der perfekte Sympathieträger.

Doch der Erfolg hatte eine unsichtbare Kehrseite. Je größer die Show, desto kleiner der Mensch. Der Terminkalender war voll, jede Geste, jedes Wort wurde beobachtet. Der Mann, der anderen half, gehört zu werden, verlor langsam seine eigene Stimme. Türck, der Perfektionist, arbeitete unaufhörlich, ließ nichts dem Zufall überlassen. Freunde beobachteten, dass er kaum noch schlief. Wo andere die Bühne sahen, sah er ein Karussell, das sich immer schneller drehte. Er blieb höflich, professionell, ein „Fels in der Brandung“, wie sein Umfeld glaubte.

Doch abends, wenn die Scheinwerfer abkühlten und das Studio leer war, saß er allein in der Zuschauerreihe und sah auf die Bühne, die ihm fremd geworden war. Er spielte, ohne zu fühlen. Er begann zu zweifeln: Was blieb übrig, wenn der Applaus verklang, wenn das Lächeln nicht mehr gebraucht wurde? „Manchmal denke ich, das Fernsehen liebt mich nur, solange ich funktioniere“, soll er in einem Moment der Offenheit bemerkt haben. Trotz seines strahlenden Erfolges fühlte er sich brüchig, als trüge er ein schönes Kleid aus Glas, das kurz davor stand zu reißen. Seine Ruhe, so erkannten Vertraute, war kein Zeichen von Stärke, sondern ein sorgfältig errichteter Schutzschild. In einer Welt, die vom Lärm lebte, war Schweigen seine Verteidigung.

Der Absturz und die Gnadenlosigkeit der Vorverurteilung

Im Frühjahr 2004 schien Andreas Türck auf dem Höhepunkt. Die Quoten waren stabil, neue Projekte lagen auf dem Tisch. Niemand ahnte, dass dieses Jahr das Ende seiner Fernsehkarriere bedeuten würde. Der Bruch kam plötzlich und unerwartet: Eine Frau beschuldigte Andreas Türck der Vergewaltigung. Binnen Stunden explodierte die Nachricht. Ohne Kontext, ohne Beweis, nur Worte, die eine Lawine losrollten.

Sein Name stand auf jeder Titelseite. Sender distanzierten sich, Reporter belagerten seine Wohnung. Menschen, die ihn gestern noch feierten, sprachen nun in der Vergangenheitsform über ihn. Die Maschine des öffentlichen Urteils war angelaufen – und sie war gnadenlos. Türck schwieg. Er gab keine Statements, keine Interviews, kein Dementi. Ein Wort hätte gegen ihn verwendet werden können. Sein Schweigen war keine Schwäche, sondern die Angst, dass die Wahrheit keinen Platz im ohrenbetäubenden Lärm der Boulevardpresse finden würde. Fotos wurden neu interpretiert, Schlagzeilen sprachen von einem „Doppelleben“ und dem „Absturz des Saubermanns“. Während die Welt urteilte, zog sich Andreas Türck zurück, wurde leise, unauffällig, fast wie ein Schatten.

Als der Prozess schließlich begann, war er ein gebrochener Mann. Blasser, stiller, schmaler. Die Kameras blitzten, die Stimmen schrien, und inmitten dieses Chaos blieb er stumm. Die Anklage beruhte auf widersprüchlichen Aussagen. Zeugen wurden gehört, Beweise geprüft, und je länger die Verhandlung dauerte, desto deutlicher wurde: Die Vorwürfe waren nicht haltbar.

Das Gericht sprach ihn frei.

Der Freispruch ohne Rehabilitation

Was auf dem Papier wie ein Sieg aussah, fühlte sich für Andreas Türck wie eine finale Niederlage an. Der Freispruch kam ohne Rehabilitation. Es gab keine Schlagzeilen, die ihn reinwuschen, keine öffentliche Entschuldigung. Diejenigen, die laut verurteilt hatten, schwiegen nun. Nur die Stille blieb.

Nach der Urteilsverkündung fuhr er allein nach Hause. Ein Freund, der ihn am selben Abend anrief, berichtete von Türcks knapper Antwort: „Ich bin müde.“ Dieses „Ich bin müde“ war mehr als Erschöpfung; es war die Endgültigkeit eines Lebenskapitels. Sein Sender setzte die Show ab, offiziell wegen Programmänderungen. In Wahrheit wollte niemand das Risiko tragen. Wer einmal in den Schlagzeilen stand, war verbrannt, unabhängig vom Urteil.

Andreas Türck akzeptierte es stillschweigend. Er verschwand einfach. Wochen später fasste ein Kolumnist zusammen: „Er hat geschwiegen, als alle schrien. Vielleicht ist das seine Würde, vielleicht seine Tragödie.“ Er war kein Kämpfer im klassischen Sinne; sein Widerstand bestand im Schweigen. Für sein Umfeld war er unnahbar, wie Glas: „Wenn man ihn berührte, hatte man Angst, ihn zu zerbrechen.“ Es dauerte Monate, bis die Medien das Interesse verloren. Für Andreas Türck blieb die Welt kleiner, enger, stiller.

Er begann, sein Leben zu verkleinern. Keine Reisen, keine Auftritte, keine Öffentlichkeit mehr. „Ich habe nie geglaubt, dass man so schnell verschwindet“, soll er in einem seltenen Gespräch geäußert haben. „Gestern wollten alle etwas von dir, heute ist da nur noch Echo.“ Es war eine Mischung aus Erleichterung und Schmerz. Er kämpfte mit dem Gefühl, das viele zu Unrecht Verurteilte kennen: dem Wissen, dass die Selbstwahrheit nichts von dem zurückbringt, was der Rufmord genommen hat.

Die Rückkehr in die Stille: Ein neues Leben ohne Bühne

Der Sommer 2004 endete leise. Kein Abschied, kein letzter Auftritt. Nur ein Mann, der ging, und in seinem Gehen lag mehr Wahrheit als in all den Schlagzeilen. Andreas Türck verschwand nicht an einem Tag, sondern Stück für Stück. Er zog die Vorhänge zu, sah kaum noch fern. Das Medium, das ihn einst berühmt gemacht hatte, war für ihn unerträglich geworden.

Langsam begann er, sich ein anderes Leben aufzubauen, fernab vom Fernsehzentrum in München. Er mietete eine kleine Wohnung in Frankfurt, dort, wo in seinem Kalender einst endlose Termine standen, stand nun nur noch ein Satz: „Finde heraus, was bleibt.“ Am Anfang herrschte Unsicherheit, doch darin lag die neue Freiheit. Er entdeckte wieder, was Stille bedeutete. Er fuhr mit einem alten Fahrrad am Main entlang, beobachtete Menschen, die lachten, ohne beobachtet zu werden. Zum ersten Mal seit Jahren konnte er atmen.

Seine Tage wurden einfach: Kaffee, Zeitung, Spaziergang. Keine Kameras, kein Druck. Nach Jahren des reinen Funktionierens erlaubte er sich nichts zu tun, was sich anfangs schwerer anfühlte, als er dachte. Er musste lernen, dass Pausen kein Versagen sind, sondern Heilung.

Er begann, sich neu zu orientieren. Er arbeitete an Konzepten für Bildungsprojekte, half bei Workshops für Jugendliche, die lernen wollten, mit Medien kritisch umzugehen. „Ich will ihnen zeigen, dass Sichtbarkeit nicht alles ist“, sagte er. Diese Arbeit gab ihm Sinn – kein Ruhm, keine Schlagzeilen, nur die Begegnungen und die Wirkung. Er entdeckte auch das Schreiben und die Fotografie wieder – nicht für ein Publikum, sondern für sich selbst.

Die Würde im Ungesehenen

„Ich wollte immer, dass Menschen sich verstanden fühlen. Ich habe nie gemerkt, wie wenig ich mich selbst verstanden habe.“ Dieser Satz aus einem seiner Notizbücher beschreibt seine innere Wandlung. Mit der Zeit fand er zu einer neuen Routine. Er arbeitete als Produzent im Hintergrund, beriet junge Moderatoren, stand aber nie wieder vor der Kamera. Für die Öffentlichkeit war Andreas Türck vergessen, doch in der Branche sprach man leise über ihn, mit Respekt.

Viele sagten, er sei der Beweis, dass man sich auch jenseits des Rampenlichts neu erfinden kann. Er vermied jedes Gespräch über die Vergangenheit. „Das ist vorbei. Ich habe daraus gelernt, wer ich sein will“, antwortete er, wenn man ihn auf den Prozess ansprach. In den späten 2000er-Jahren begann er, sich für soziale Projekte zu engagieren, hielt Vorträge über Medienverantwortung und die Gefahr der Vorverurteilung. Seine Worte waren leise, aber sie trafen. „Wir sind alle Erzähler“, sagte er einmal, „aber wir vergessen, dass jede Geschichte jemanden gehören kann, der sie nicht erzählt haben wollte.“

Sein „Comeback“ war nicht das, was die Medien erwarteten. Es war eine Ausstellung seiner Fotografien: leere Straßen, verlassene Bühnen, Spiegel ohne Gesichter. „Fotografie ist meine Art zu sprechen, ohne gehört zu werden“, schrieb er. Heute begegnen ihm Menschen, die ihn als zufrieden beschreiben, nicht glücklich im klassischen Sinne, sondern ruhig, geerdet, echt. Er hat seinen Platz gefunden, nicht auf der Bühne, sondern daneben.

Andreas Türck ist kein Symbol für Scheitern, sondern für das Überleben in einer Welt, die nur Lärm kennt. Sein Schweigen ist kein Rückzug, sondern eine Haltung, eine Weigerung, Teil einer Maschinerie zu bleiben, die Menschen erst feiert, um sie dann zu zerstören. Was bleibt, ist keine Tragödie, sondern ein stilles Zeugnis, eine Erinnerung daran, dass Würde manchmal leiser klingt als Applaus, und dass es kein Versagen ist, zu verschwinden, wenn man im Verschwinden wieder atmen kann. „Ich bin nicht gegangen, weil ich die Menschen hasse“, gestand er einem Kollegen, „ich bin gegangen, weil ich sie noch sehen wollte, ohne dass sie mich anschreien.“ Das ist vielleicht die ehrlichste Botschaft seines Lebens.