Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den deutschen Medien und löste eine Welle der Begeisterung, aber auch der Kontroverse aus: Helene Fischer, die unangefochtene Königin der deutschen Unterhaltungsbranche und frischgebackene Mutter, hat einen revolutionären Schritt gewagt, der die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lässt. Sie hat einen 3D-Avatar von sich selbst geschaffen, eine „digitale Mini-Helene“, die die Hauptrolle in einer neuen Kindervideoserie spielen wird. Während die einen diesen Schritt als geniale Innovation feiern, stellen sich andere die beunruhigende Frage: Ist dies der Anfang vom Ende der menschlichen Performance und der Auftakt zu einer neuen Ära, in der Künstler nur noch als digitale Abbilder existieren?

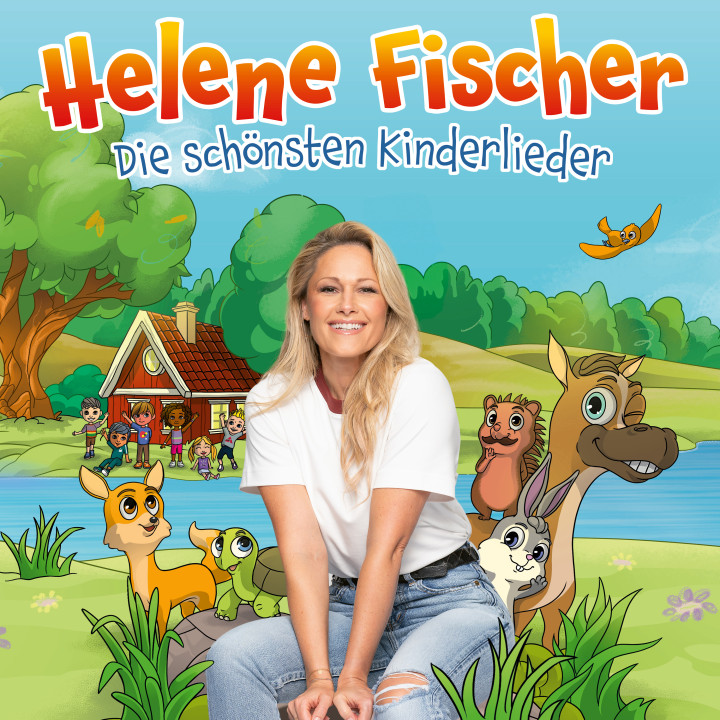

Helene Fischer hat mit diesem Projekt nicht nur Neuland betreten, sondern auch eine zutiefst persönliche Entscheidung getroffen, die eng mit ihrer neuen Rolle als Mutter verbunden ist. Mit ihrem Album „Die schönsten Kinderlieder“ kehrte sie zu den Wurzeln zurück, zu einfachen, zeitlosen Melodien, die Generationen verbinden. Die dazugehörige Videoserie, in der ihr virtuelles Ich die Hauptrolle spielt, ist die logische Fortsetzung dieses Weges. In einer farbenfrohen Fantasiewelt reitet der Avatar auf einem Elefanten durch den Dschungel, tanzt mit Katzen auf einer Sommerwiese und schwimmt mit majestätischen Haien. Jede Szene ist ein visuelles Spektakel, das die kindliche Vorstellungskraft anregen soll. Doch hinter der scheinbar einfachen und unschuldigen Idee verbirgt sich ein technologisches Meisterwerk, dessen Entstehung ein ganzes Jahr in Anspruch nahm.

Die Erschaffung dieses Avatars war ein aufwendiger und akribischer Prozess. Das Team von Helene Fischer musste nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihre einzigartigen Bewegungen, Gesten und sogar ihre Emotionen digital erfassen und modellieren. Jede Nuance ihres Lächelns, jede Geste ihrer Hände und jeder Blick ihrer Augen wurde in ein computergeneriertes Abbild übertragen. Das Ergebnis ist eine verblüffende virtuelle Kopie, die nicht nur aussieht wie Helene Fischer, sondern auch die Essenz ihrer Persönlichkeit zu tragen scheint. Dieser Prozess, der an Motion-Capture-Technologie erinnert, wie wir sie aus Hollywood-Blockbustern kennen, markiert einen Wendepunkt in der Musikproduktion. Nie zuvor wurde die Identität eines deutschen Superstars in diesem Maße digitalisiert, um ein komplett neues Unterhaltungsformat zu schaffen.

Die Ambitionen hinter diesem Projekt reichen jedoch weit über eine einfache Kinderliederserie hinaus. In der Unterhaltungsindustrie wird bereits spekuliert, ob diese „digitale Mini-Helene“ nur der erste Schritt zu einem weitaus größeren Ziel ist. Könnte dieser Avatar in Zukunft auf riesigen Bühnen performen, ohne dass die echte Helene Fischer anwesend sein muss? Wäre es denkbar, dass sie gleichzeitig in mehreren Städten Konzerte gibt, oder dass sie auch dann noch auftritt, wenn sie sich längst aus dem Showgeschäft zurückgezogen hat? Die Möglichkeiten sind schier endlos und werfen faszinierende, aber auch beunruhigende Fragen auf.

Der Einsatz von Avataren in der Unterhaltungsbranche ist nicht neu. Virtuelle Influencer und Hologramm-Konzerte gibt es schon seit Jahren. Doch Helene Fischer treibt dieses Konzept auf ein neues, persönlicheres Level. Indem sie ihre eigene Identität zur Grundlage des Avatars macht, schafft sie ein Präzedenzfall. Es ist eine Gratwanderung zwischen Innovation und dem Verlust der Authentizität. Die Kritiker, die schon immer eine kommerzielle Vermarktung ihrer Kunst beklagten, sehen sich nun in ihrer Meinung bestätigt. Sie befürchten, dass die Seele der Musik, die unvorhersehbare menschliche Komponente und die spontane Interaktion mit dem Publikum, durch eine perfektionierte, aber seelenlose Simulation ersetzt wird.

Doch die Befürworter sehen darin eine logische Evolution. In einer Welt, in der die Nachfrage nach Unterhaltung unersättlich ist und die Technologie immer neue Möglichkeiten eröffnet, ist die Schaffung eines Avatars eine Möglichkeit, die Präsenz und das Erbe eines Künstlers zu sichern. Es ermöglicht Helene Fischer, präsent zu sein, ohne ständig reisen und die Strapazen von Tourneen auf sich nehmen zu müssen. Für eine junge Mutter, die ihr Familienleben in den Vordergrund stellen möchte, könnte dies der perfekte Weg sein, ihre Karriere fortzusetzen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Letztendlich ist die “digitale Mini-Helene” mehr als nur ein Projekt; sie ist ein Spiegelbild unserer Zeit. Sie steht am Scheideweg zwischen Tradition und Moderne, zwischen menschlicher Kreativität und technologischer Perfektion. Das Projekt zeigt, wie sich die Beziehung zwischen Künstlern und ihrem Publikum in Zukunft verändern könnte. Es stellt die Frage, was einen Künstler wirklich ausmacht: Ist es die physische Präsenz, die Stimme, die Musik, oder ist es die Idee, das Gefühl und die Kunst, die sie hinterlassen? Helene Fischer hat den ersten, mutigen Schritt in diese unbekannte Zukunft getan. Die Resonanz auf ihr Projekt wird nicht nur über dessen Erfolg entscheiden, sondern auch darüber, wie wir als Gesellschaft die Rolle von Technologie in der Kunst wahrnehmen werden. Ihre virtuelle Kopie ist nicht nur eine Figur in einer Kinderserie, sondern ein Symbol für eine neue Ära, in der die Grenzen zwischen menschlichem Genie und digitaler Kreation verschwimmen. Es bleibt abzuwarten, ob dies eine Revolution oder eine Evolution ist, aber eines ist sicher: Die Musikwelt wird nie mehr dieselbe sein.