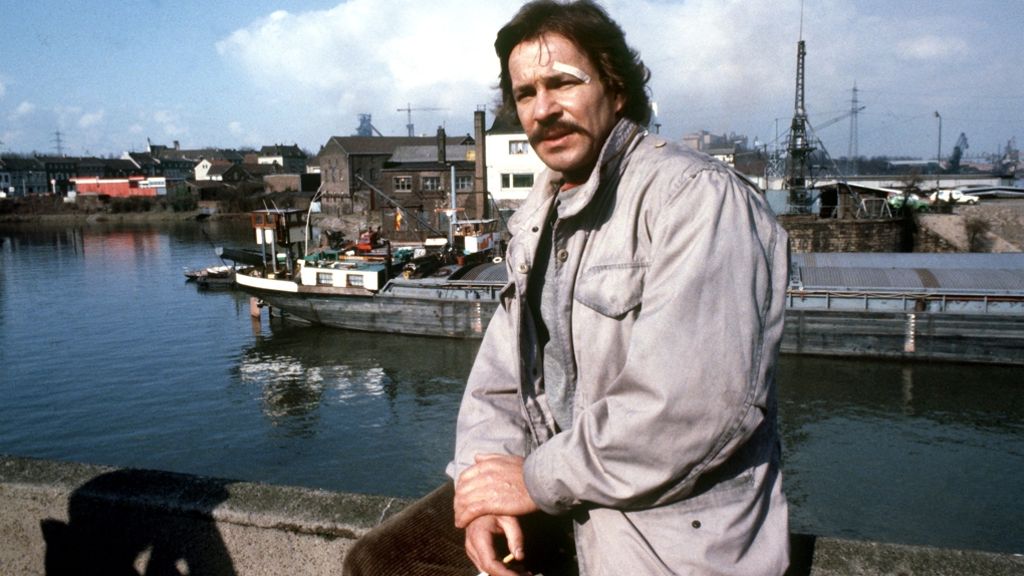

Es gibt Schauspieler, die Rollen spielen, und es gibt Schauspieler, die zu Symbolen werden. Götz George gehörte zweifellos zur letzteren Kategorie. Für Millionen war er Horst Schimanski, der fluchende, Currywurst essende und zutiefst menschliche Kommissar aus dem Duisburger „Tatort“. Doch hinter dieser ikonischen Figur verbarg sich ein Mann von unerschütterlichen Prinzipien, ein Künstler, für den die Schauspielerei kein Beruf, sondern eine heilige Berufung war. Ein Mann, der so kompromisslos in seiner Kunst war, dass er bereit war, sich mächtige Feinde zu machen und Brücken einzureißen, statt seine Überzeugungen zu verraten.

Geboren in den Schatten eines Giganten – sein Vater war der legendäre, in der NS-Zeit aber auch umstrittene Schauspieler Heinrich George – musste Götz sein Leben lang doppelt so hart kämpfen. Er musste nicht nur sein eigenes Talent beweisen, sondern auch aus dem übermächtigen Schatten des Vaters heraustreten. Dieser Kampf formte seinen Charakter: Er wurde hart, diszipliniert und entwickelte einen unfehlbaren Instinkt für Wahrhaftigkeit – und eine tiefe Abneigung gegen alles, was er als falsch, oberflächlich oder unehrenhaft empfand.

Diese Kompromisslosigkeit machte ihn am Set oft zu einem schwierigen Partner. Er verachtete seichte Drehbücher, hasste Regisseure, die ihre Schauspieler wie Marionetten behandelten, und verabscheute die Eitelkeit mancher Kollegen. Für George war die Kunst kein Spiel, es war blutiger Ernst. Und genau aus dieser Haltung entstand jenes Geheimnis, das er lange mit sich trug und erst im Alter von 65 Jahren der Öffentlichkeit offenbarte: Es gab fünf prominente Künstler in Deutschland, mit denen er niemals zusammenarbeiten würde. Eine „schwarze Liste“, geboren nicht aus persönlichem Hass, sondern aus der tiefen Verletzung seiner künstlerischen Prinzipien.

Diese Liste ist mehr als nur eine Anekdote aus der Welt der Prominenten. Sie ist ein Vermächtnis, ein unbarmherziger Blick hinter die Kulissen einer Branche, in der oft der Schein mehr zählt als das Sein. Und sie erklärt den Menschen Götz George besser als jede Biografie. Wer waren also diese fünf Künstler, die in den Augen der Legende den ultimativen Verrat an der Kunst begangen hatten?

1. Der Diktator: Dieter Wedel

Dieter Wedel war einer der mächtigsten und gefeiertsten Regisseure Deutschlands, ein Macher von großen TV-Mehrteilern. Doch sein Ruf war ebenso legendär wie gefürchtet. Wedel regierte seine Sets mit eiserner Faust, sein Stil war autoritär, oft demütigend. Er betrachtete Schauspieler nicht als kreative Partner, sondern als Werkzeuge, als Marionetten, die seine Vision exakt umzusetzen hatten. Für einen freiheitsliebenden, instinktiven Schauspieler wie Götz George war dies die reinste Form von künstlerischem Verrat.

Eine Anekdote, die in der Branche kursierte, bringt den Konflikt auf den Punkt. Bei einem Treffen für ein potenzielles Projekt soll Wedel George instruiert haben, jede einzelne Zeile des Drehbuchs exakt so zu sprechen, wie sie geschrieben stand, ohne Abweichung. George, für den Authentizität über alles ging, soll aufgestanden sein und mit eisiger Ruhe gesagt haben: „Herr Wedel, wenn Sie eine Marionette brauchen, die Ihre Fäden zieht, dann suchen Sie sich jemand anderen. Ich bin Schauspieler.“ Es war die ultimative Absage an ein System, das Kreativität unterdrückt und den Künstler zum bloßen Befehlsempfänger degradiert.

2. Der Spieler: Mario Adorf

Auf den ersten Blick erscheint die Feindschaft zwischen Götz George und Mario Adorf paradox. Beide waren Giganten des deutschen Kinos, Kraftpakete vor der Kamera. Doch ihre Arbeitsweisen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Adorf war bekannt für seine überschäumende Spontanität, seine Improvisationslust, seine fast spielerische Herangehensweise an Rollen. Er war das unberechenbare Naturtalent.

Genau das war es, was George störte. Für ihn war Schauspielerei ein Handwerk, das auf Disziplin, Präzision und akribischer Vorbereitung beruhte. Er war ein Pedant im besten Sinne des Wortes, der jede Geste, jeden Blick kontrollierte. Adorfs unvorhersehbare Ausbrüche am Set waren für George keine Genialität, sondern Disziplinlosigkeit, eine Respektlosigkeit gegenüber dem Drehbuch und den Kollegen. Es heißt, nach einer gemeinsamen Szene in ihren frühen Jahren habe George kühl zu Adorf gesagt: „Du spielst, als wäre es ein Spiel. Für mich ist es das nicht.“ Es war die Kollision zweier Welten: Handwerk gegen Instinkt, Kontrolle gegen Chaos.

3. Der Flüchtling: Armin Mueller-Stahl

Armin Mueller-Stahl war einer der wenigen deutschen Schauspieler, die den Sprung nach Hollywood schafften und dort zu einem gefeierten Star wurden. Für viele war er ein Held, ein Botschafter der deutschen Schauspielkunst. Nicht so für Götz George. Seine Ablehnung war subtiler, aber nicht weniger fundamental. George, der Deutschland trotz lukrativer Angebote aus dem Ausland treu blieb, sah in Mueller-Stahls Weggang eine Art Fahnenflucht.

In Georges Augen hatte ein Künstler eine Verantwortung gegenüber seinem Land, seiner Sprache und seinem Publikum. Besonders in den schwierigen Jahren nach der Wiedervereinigung, als das deutsche Kino um seine Identität rang, empfand George es als Verrat, der Heimat den Rücken zu kehren, um in der kommerziellen Traumfabrik Hollywoods sein Glück zu suchen. Es war kein Neid, sondern die tiefe Überzeugung eines Mannes, der glaubte, dass Kunst Wurzeln braucht und dass man seine Wurzeln nicht einfach für den Ruhm kappen darf.

4. Der Kommerziant: Til Schweiger

Wenn es eine Person gab, die alles verkörperte, was Götz George am modernen deutschen Kino hasste, dann war es Til Schweiger. Schweiger stand für den kommerziellen Erfolg um jeden Preis. Seine Filme waren oft oberflächlich, auf schnelle Lacher und den Massengeschmack ausgerichtet. Sie waren Produkte, keine Kunstwerke. Für George, der in seinen Rollen stets nach der Wahrheit, nach den Abgründen und der Komplexität des menschlichen Daseins suchte, war Schweigers Kino ein Gräuel.

Er sah darin die totale Banalisierung seines Berufs. Filme wurden nicht mehr gemacht, um Wahrheiten zu erzählen oder die Zuschauer herauszufordern, sondern nur noch, um Tickets zu verkaufen. Es war die Kapitulation der Kunst vor dem Kommerz. George konnte diese Haltung nicht akzeptieren. Für ihn war jeder Film, der nur der leichten Unterhaltung diente, eine verpasste Chance, eine Beleidigung für die Intelligenz des Publikums und ein Verrat an der eigentlichen Aufgabe des Kinos.

5. Der Gefallene: Harald Juhnke

Harald Juhnke war Deutschlands größter Entertainer, ein Mann von unbestreitbarem Talent, aber auch ein Mann, der von seinen Dämonen zerfressen wurde. Sein Leben war eine öffentliche Tragödie, geprägt von Alkoholsucht und unzähligen Skandalen. Für Götz George, den disziplinierten Preußen, war Juhnkes Lebenswandel untragbar.

George betrachtete die Bühne und das Filmset als heilige Orte, die absoluten Respekt und höchste Konzentration erforderten. Dass Juhnke wiederholt betrunken zu Proben erschien oder Auftritte im Vollrausch absolvierte, war in Georges Augen der ultimative Verrat. Es war ein Verrat am Handwerk, ein Verrat am Publikum, das ein Recht auf die beste Leistung hatte, und ein Verrat an dem Geschenk des Talents, das Juhnke so leichtfertig verschleuderte. Georges Ablehnung war hier nicht nur künstlerischer, sondern auch zutiefst moralischer Natur. Er konnte die Selbstzerstörung und die Respektlosigkeit, die damit einherging, nicht tolerieren.

Diese fünf Namen waren für Götz George mehr als nur unliebsame Kollegen. Sie waren Symbole für alles, was er bekämpfte: Autoritarismus, Disziplinlosigkeit, künstlerische Fahnenflucht, Kommerzialisierung und Respektlosigkeit. Seine Weigerung, mit ihnen zu arbeiten, war sein persönlicher Aufstand, sein Manifest für eine Kunst, die wahrhaftig, verantwortungsvoll und demütig ist. Er hat sich damit vielleicht unbeliebt gemacht, aber er ist sich selbst treu geblieben. Bis zum Ende. Götz George wollte nie allen gefallen. Er wollte nur in den Spiegel schauen können, ohne das Gefühl zu haben, die eine Sache verraten zu haben, die ihm alles bedeutete: die Kunst.