In einem lichtdurchfluteten Raum in Los Angeles, umgeben von der stillen Pracht von Blumen und dem sanften Echo spiritueller Mantras, nahm die Welt Abschied von einem ihrer größten, leisesten Genies. Am 29. November 2001 schloss George Harrison, der oft unterschätzte Gitarrist der Beatles, für immer die Augen. Es gab kein Blitzlichtgewitter, keine Kameras, keine öffentliche Inszenierung. Nur die Wärme der Hand seiner Frau Olivia, die seine hielt, während sein letzter Atemzug in die Stille überging. Ein Ende, das so unaufdringlich war wie der Mann selbst, dessen Gitarrenklänge eine ganze Generation prägten und dessen spirituelle Tiefe oft im Schatten seiner berühmteren Bandkollegen unterging.

George Harrison war nie der Lauteste. Während John Lennon mit Provokation und politischen Botschaften die Schlagzeilen beherrschte und Paul McCartney das musikalische Genie zur Perfektion trieb, war George der Suchende, der Philosoph im Hintergrund. Seine Zurückhaltung war jedoch keine Schwäche, sondern eine Quelle stiller Kraft, die ihn unverwechselbar machte. Er suchte nach einem tieferen Sinn jenseits des ohrenbetäubenden Lärms von Ruhm, Applaus und den Charts. Sein letzter Moment war kein dramatischer Knall, sondern ein leises Loslassen. Doch hinter diesem friedlichen Abschied verbirgt sich eine Geschichte voller innerer Kämpfe, dramatischer Wendungen und einer Wahrheit, die vielen bis heute verborgen blieb. So still George nach außen wirken konnte, so heftig bebte es in seinem Inneren. Hinter der Bühne, zwischen den Akkorden und hinter den verschlossenen Türen seines Anwesens kämpfte er mit Zweifeln, Verrat, Krankheit und einem tiefen Schmerz, den nicht einmal die heilige Silbe „Om“ vollständig zu lindern vermochte.

Geboren am 25. Februar 1943 in einem einfachen Haus in Liverpool, als Sohn eines Busfahrers und einer Hausfrau, schien sein Weg nicht für die Weltbühnen bestimmt. Aufgewachsen in der kargen Nachkriegszeit, fand der junge George seine Zuflucht in der Musik. Während andere Jungen Fußball spielten, versenkte er sich stundenlang in das Studium der Gitarre, kopierte die Soli amerikanischer Rock-‘n’-Roll-Helden und schuf sich eine eigene Welt aus Klängen. Diese Leidenschaft führte ihn zu Paul McCartney und schließlich zu John Lennon. Als jüngstes Mitglied der Beatles brachte er von Anfang an eine Ernsthaftigkeit und eine musikalische Finesse mit, die den Sound der Band entscheidend prägte. Doch in der kreativen Hierarchie, die von dem Songwriter-Duo Lennon-McCartney dominiert wurde, blieb er lange der „dritte Mann“, dessen eigene Kompositionen oft zurückgestellt wurden.

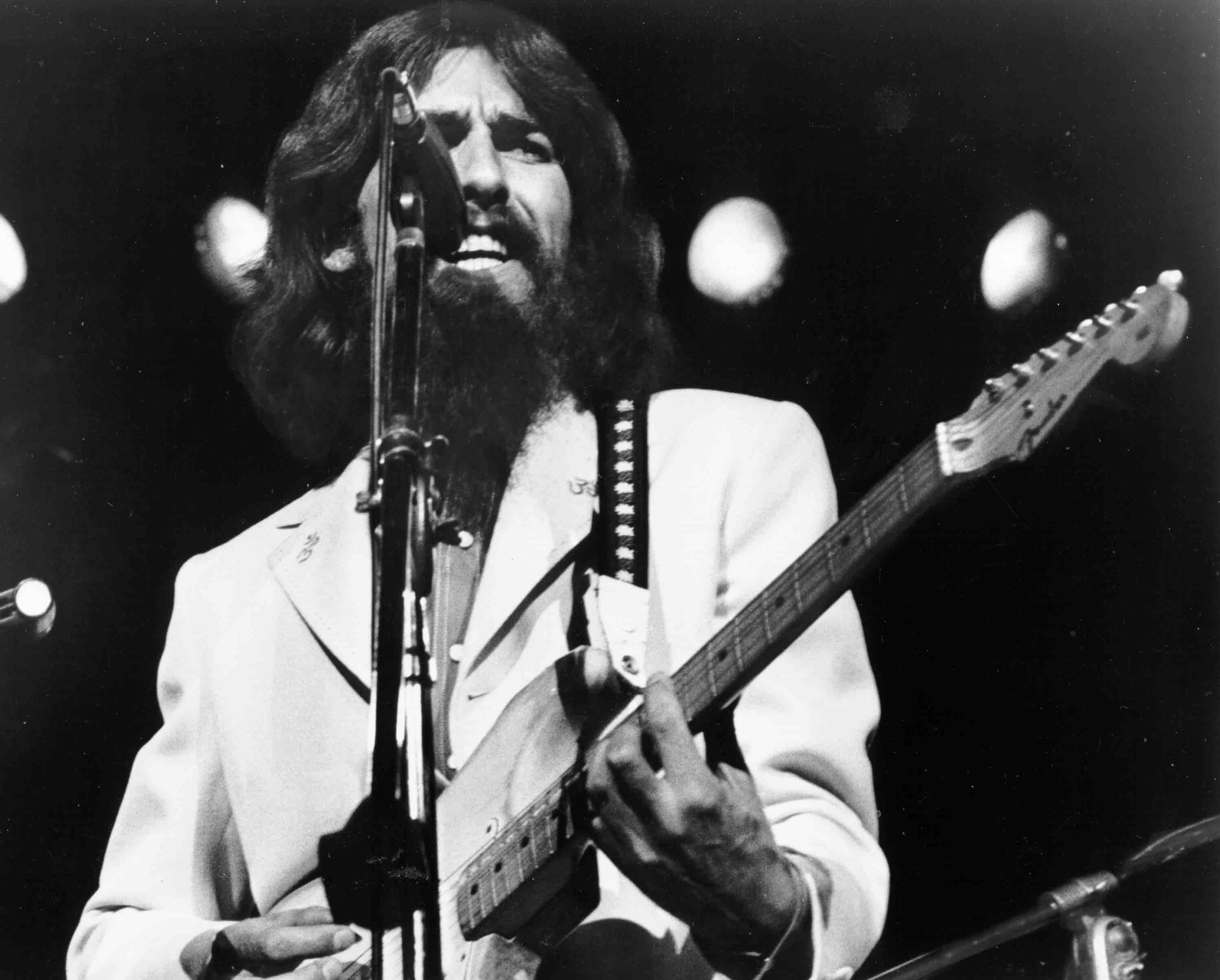

Der innere Riss, der schließlich zur Auflösung der Beatles beitrug, begann sich für George schon früh abzuzeichnen. Er fühlte sich zunehmend übergangen, seine Ideen belächelt, seine spirituelle Entwicklung missverstanden. Die legendäre Indienreise der Band im Jahr 1968 wurde zum Wendepunkt. Während George in der Meditation und der Lehre von Maharishi Mahesh Yogi aufblühte, verloren die anderen die Geduld. Die spirituelle Suche, die für ihn eine existenzielle Notwendigkeit war, wurde von seinen Bandkollegen als eine vorübergehende Laune abgetan. Die Kluft war unüberbrückbar geworden. Trotz dieser Spannungen entstanden in dieser Zeit einige seiner größten Werke. Songs wie „While My Guitar Gently Weeps“ und das meisterhafte Liebeslied „Something“ zeigten der Welt, dass Harrison weit mehr war als nur der Leadgitarrist. Er war ein Songwriter von außergewöhnlicher Tiefe und Melancholie.

Als die Beatles sich 1970 offiziell auflösten, atmete George auf. Endlich war er frei, seine eigene musikalische Vision ohne Kompromisse zu verwirklichen. Die Antwort kam in Form eines Paukenschlags: das monumentale Dreifachalbum „All Things Must Pass“. Es war ein spirituelles und musikalisches Manifest, ein gewaltiges Werk, das die Welt in Erstaunen versetzte. Songs wie „My Sweet Lord“ wurden zu globalen Hymnen einer neuen, suchenden Generation. Doch selbst dieser Triumph war von einem dunklen Schatten begleitet. Ein jahrelanger, zermürbender Rechtsstreit wegen unbewusster Plagiatsverletzung bei „My Sweet Lord“ nagte tief an seiner Seele. Der Vorwurf, seine tiefste spirituelle Ausdrucksform gestohlen zu haben, verletzte ihn schwer und verstärkte seinen Wunsch, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Er fand Zuflucht auf seinem verwunschenen Anwesen Friar Park, einem viktorianischen Landsitz, wo er sich dem Gartenbau widmete, meditierte und einen unsichtbaren Schutzwall gegen eine Welt errichtete, die ihm zu laut und zu oberflächlich geworden war. Doch die Stille wurde auf brutalste Weise durchbrochen. Am 30. Dezember 1999 drang ein geistig verwirrter Mann in sein Haus ein und attackierte ihn mit einem Messer. In einem dramatischen Kampf erlitt Harrison mehrere Stichwunden und einen Lungenkollaps. Nur das mutige Eingreifen seiner Frau Olivia rettete ihm das Leben. Körperlich überlebte er, doch seelisch hinterließ der Angriff tiefe Narben. Freunde berichteten von einem noch tieferen Rückzug. Die Welt nahm kaum Notiz, doch für Harrison war es ein weiterer Beweis für die Sinnlosigkeit des Ruhms und die Zerbrechlichkeit des Lebens.

Kurz darauf begann sein letzter, leisester Kampf. Eine Kehlkopfkrebserkrankung wurde behandelt, doch die Krankheit kehrte zurück, diesmal in Form von Lungenkrebs, der schließlich Metastasen bildete. Während sich sein Leben langsam, aber unausweichlich dem Ende zuneigte, wurde es um George Harrison immer stiller. Die Medien, einst gierig nach jeder Schlagzeile über die Beatles, reagierten mit überraschender Zurückhaltung. Vielleicht war es Respekt, vielleicht Desinteresse, vielleicht bemerkte man das leise Sterben eines Mannes, der nie Lärm gemacht hatte, einfach nicht.

Diese Stille war bezeichnend und spiegelte eine der schmerzhaftesten Wahrheiten seines Lebens wider: George Harrison wurde fast immer unterschätzt. Als Musiker, als Mensch, als Denker. Im Schatten von Lennon und McCartney galt er als der stille Dritte, obwohl seine Werke bis heute tief berühren. Seine Songs wurden von den Medien selten mit derselben Inbrunst gefeiert wie die seiner Kollegen. Seine spirituellen Äußerungen wurden oft als esoterische Spinnerei abgetan, obwohl in seiner Ruhe eine Tiefe lag, die viele im Lärm der Popkultur nie fanden. Diese permanente Unterschätzung war eine stille, aber stetige Verletzung.

In seinen letzten Wochen war sein Krankenzimmer ein Ort der Einkehr. Kein Fernseher, keine Besucherströme, kein öffentliches Spektakel. Nur der Klang von Mantras, gesungen von Mönchen der Hare-Krishna-Bewegung, die ihm schon Jahrzehnte zuvor Trost gespendet hatten. Sein Sohn Dhani spielte ihm auf der Gitarre vor, Olivia las aus spirituellen Texten. Es war ein bewusster, würdevoller Abschied. Nach seinem Tod wurde sein Körper im engsten Kreis eingeäschert und seine Asche über den heiligen Flüssen Ganges und Yamuna in Indien verstreut – ganz nach seiner Überzeugung. Kein Grabstein, kein Pilgerort. Selbst im Tod blieb er konsequent: kein Monument für die Ewigkeit, sondern ein Fließen in etwas Größeres.

Die Geschichte von George Harrison zwingt uns, genauer hinzusehen. Sie wirft die unbequeme Frage auf, ob wir als Gesellschaft nur denen zuhören, die laut genug schreien. Sein Leben ist ein Spiegel, der zeigt, was geschieht, wenn man sich in einer Welt des Scheins treu bleibt. Es zeigt aber auch, wie leicht echte Tiefe übersehen wird, wenn sie sich nicht zur Schau stellt. Sein Erbe ist kein politischer Appell, sondern eine Einladung zur Stille. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, hat er uns den unschätzbaren Wert des Innehaltens gezeigt. Manchmal liegt die größte Wahrheit nicht im Rampenlicht, sondern im Nachhall eines leisen Tons, im Klang einer Gitarre, die längst verklungen scheint und doch für immer in unseren Herzen und Erinnerungen weiterklingt.