Metallorganische Gerüste helfen künftig, CO₂ zu binden oder Umweltgifte zu beseitigen. Die Arbeit der Chemienobelpreisträger weckt Hoffnung für den geschundenen Planeten.

Eine kleine, praktische Handtasche – in ihr unendlich viel Raum für Bücher, Kleidung und ein Zelt für eine ganze Familie. Was Hermine Granger im letzten Harry-Potter-Band mit einem Ausdehnungszauber erschuf, gibt es auch außerhalb der Romanreihe. Im wahren Leben heißen die Handtaschen metallorganische Gerüste, kurz MOFs vom Englischen für metal-organic framework. Ein Vergleich, den Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie, an diesem Mittwoch in Stockholm zog. Für die Entwicklung der Gerüste bekommen die drei Chemiker Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi nun den Nobelpreis.

Ihre Verbindungen revolutionieren chemische Prozesse und sind vielseitig einsetzbar. Mit wenigen Grundbausteinen lassen sich unzählige verschiedene Strukturen bauen, auf denen alles Platz findet, wenn es darum geht, Moleküle einzufangen, zu transportieren oder zu speichern. Das verspricht in Zukunft Lösungsansätze für viele der Probleme, die der Mensch seit Jahrzehnten auf der Erde verursacht: ob Umweltverschmutzung, fehlender Zugang zu sauberem Trinkwasser oder eben auch den Klimawandel. Für all das könnte die Hermine-Handtasche aus dem Chemielabor ein Teil der Antwort sein. Um das zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück.

MOFs entscheidende Eigenschaft: sie sind hohl

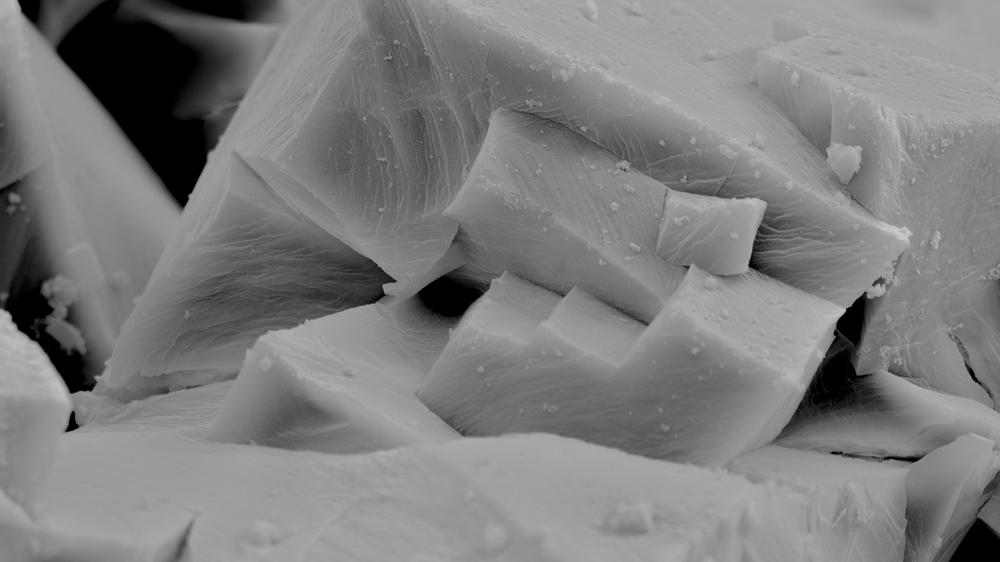

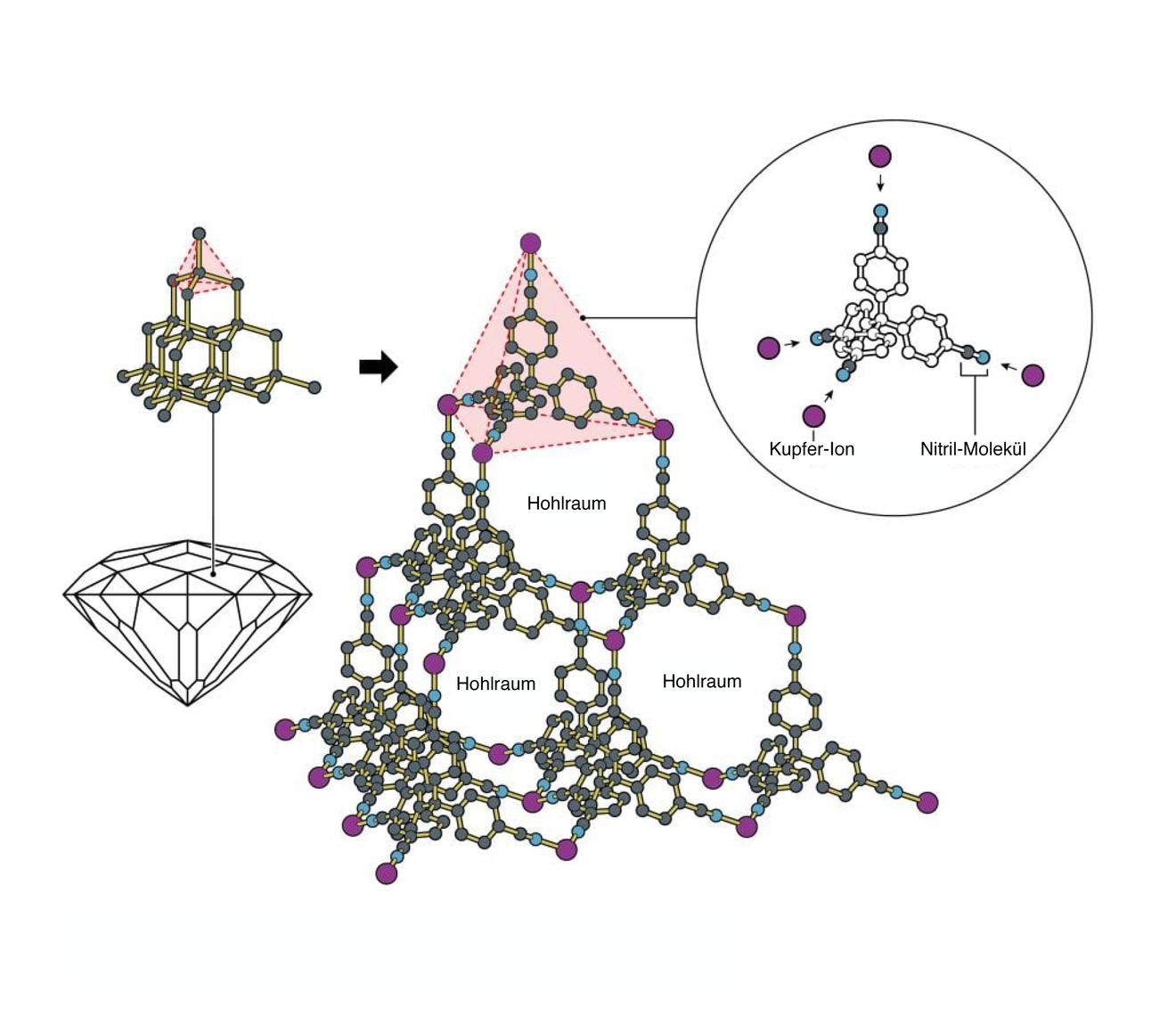

In den 1980er-Jahren schuf der gebürtige Brite Richard Robson die Grundlagen mit seiner Arbeit an der University of Melbourne in Australien. Damals war er einer von vielen Chemikern, die mit neuen chemischen Strukturen experimentierten und untersuchte Möglichkeiten, eine neue Art von dreidimensionalen Molekülen zu bauen. In einem seiner Experimente sollten sie – ähnlich wie ein Diamant – aus einem klar geordneten, unendlich erweiterbaren Gerüst zusammengesetzt sein, das wiederum aus kleineren Molekülen oder Atomen besteht. Sein Entwurf bestand aus zwei Bausteinen: einem Kupfer-Ion und einem Nitril-Molekül, die sich dank ihrer chemischen Eigenschaften zu einem klar sortierten, pyramidenförmigen Molekül anordneten: Das erste MOF war geboren (Journal of the American Chemical Society: Hoskins / Robson, 1989).

Robsons Gerüst neigte jedoch dazu, schnell auseinanderzufallen. Und auch für eine konkrete Anwendung fehlten die Ideen. Doch brachte Robsons Entdeckung Pioniergeist in die Chemiker-Community und machte die Studien von Kitagawa und Yaghi überhaupt erst möglich. Welchen Nutzen diese neue Molekülstruktur haben könnte, das ließ sich aber damals an jenem Ur-MOF schon erkennen: in regelmäßigen Abständen formen sie Hohlräume. Sie sind es, die die neuen Materialien so nützlich machen.

Susumu Kitagawa begann in den 1990ern an der Tokyo Metropolitan University mit MOFs zu forschen. Er war es, der die Funktion in die Gerüste brachte. Kitagawa gelang es, Gerüste zu entwickeln, in deren Hohlräume Gase und Flüssigkeiten passen. Methan, Stickstoff, Sauerstoff – all das konnte Kitagawas Gerüstverbindungen aufnehmen, transportieren und wieder abgeben (Angewandte Chemie Int. Edit.: Kondo et al., 1997).

Der Trick dabei: Je nachdem, wie die metallorganischen Gitterstrukturen aufgebaut sind, kann ein anderer Stoff aufgenommen werden. “Kitagawas MOFs waren nicht mehr starr, sondern dynamisch”, sagt die Chemikerin Bettina Lotsch, Direktorin am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart. “Er konnte zeigen, dass die Gerüststruktur aktiv auf die Gasmoleküle im Gitter reagiert.” Oder wie es das Nobelkomitee beschreibt: Kitagawas MOFs sind “ein attraktives und sehr geräumiges Studio-Appartment, speziell designt etwa für das Leben eines Wassermoleküls”.

Auf diese Weise konnten die neuen MOFs Gase voneinander trennen, auch wenn deren Moleküle sich sehr ähnlich sind. Eine Art Filtereigenschaft, die in der klassischen Chemie sonst nur mit sehr hohem Energieaufwand möglich ist.