Die Nacht legt sich über Köln. An den Brauhäusern hängen die Karnevalsfahnen schlaff herab, als hielten sie den Atem an. Eine Nachricht wandert durch die Gassen des Severinsviertels, über die Plätze und durch die Herzen der Menschen, die diese Stadt im Takt atmen: Peter Horn ist von uns gegangen.

Am Abend des 14. Oktober 2025 verstarb die kölsche Ikone, der Mann, der einer ganzen Generation die Hymnen für Freundschaft und Zusammenhalt schenkte, im Alter von 73 Jahren. Es ist der Abschied einer Stimme, die untrennbar mit dem Gedächtnis des Kölner Karnevals verbunden ist. Peter Horn war mehr als nur der frühere Frontsänger der Höhner; er war für ein goldenes Jahrzehnt das Gesicht und das Herz einer Band, die den Sound einer ganzen Region definierte.

Seine Lieder wie „Echte Fründe“ oder „Ich ben ‘ne Räuber“ sind längst kölsches Kulturgut, gesungen in den Kneipen, den Stadien und in den stillen Momenten des Lebens. Doch sein Tod wirft nicht nur ein Licht auf sein immenses musikalisches Erbe, sondern auch auf die eine, große Frage, die viele bis heute bewegt: Warum verließ dieser Mann die Band auf dem absoluten Gipfel des Erfolgs, als ihm die Welt zu Füßen lag?

Um Peter Horn zu verstehen, muss man dorthin zurückkehren, wo alles begann – ins Fringsfedel, ins Vringsveedel, jenes Severinsviertel, wo die Gassen eng und die Stimmen nah sind. Hier, zwischen Kirche und Kneipe, zwischen Markt und Rhein, wuchs ein Junge auf, der früh begriff, dass diese Stadt in einem ganz eigenen Rhythmus lebt. Die Musik war kein Hobby, sie war eine Selbstverständlichkeit. In seinem Zimmer lag eine Gitarre, nicht als Schmuck, sondern als Begleiter. Ohne Lehrer suchte er sich die Töne, strich über die Saiten, während draußen die Züge des Karnevals vorbeizogen und den Takt vorgaben.

Seine wahre Schule war die Straße. Er lernte in den Brauhäusern, wo das Klirren der Gläser wie Triangeln klang, hörte den Trommeln der Züge zu und den alten Liedern in der Kneipe an der Ecke. Er sog alles auf: den rauen Humor, das offene Herz und jene sanfte Wehmut, die dieser Stadt bis heute innewohnt. Aus dieser Mischung formte sich sein eigener Klang – bodenständig und doch zart, lachend und doch verletzlich.

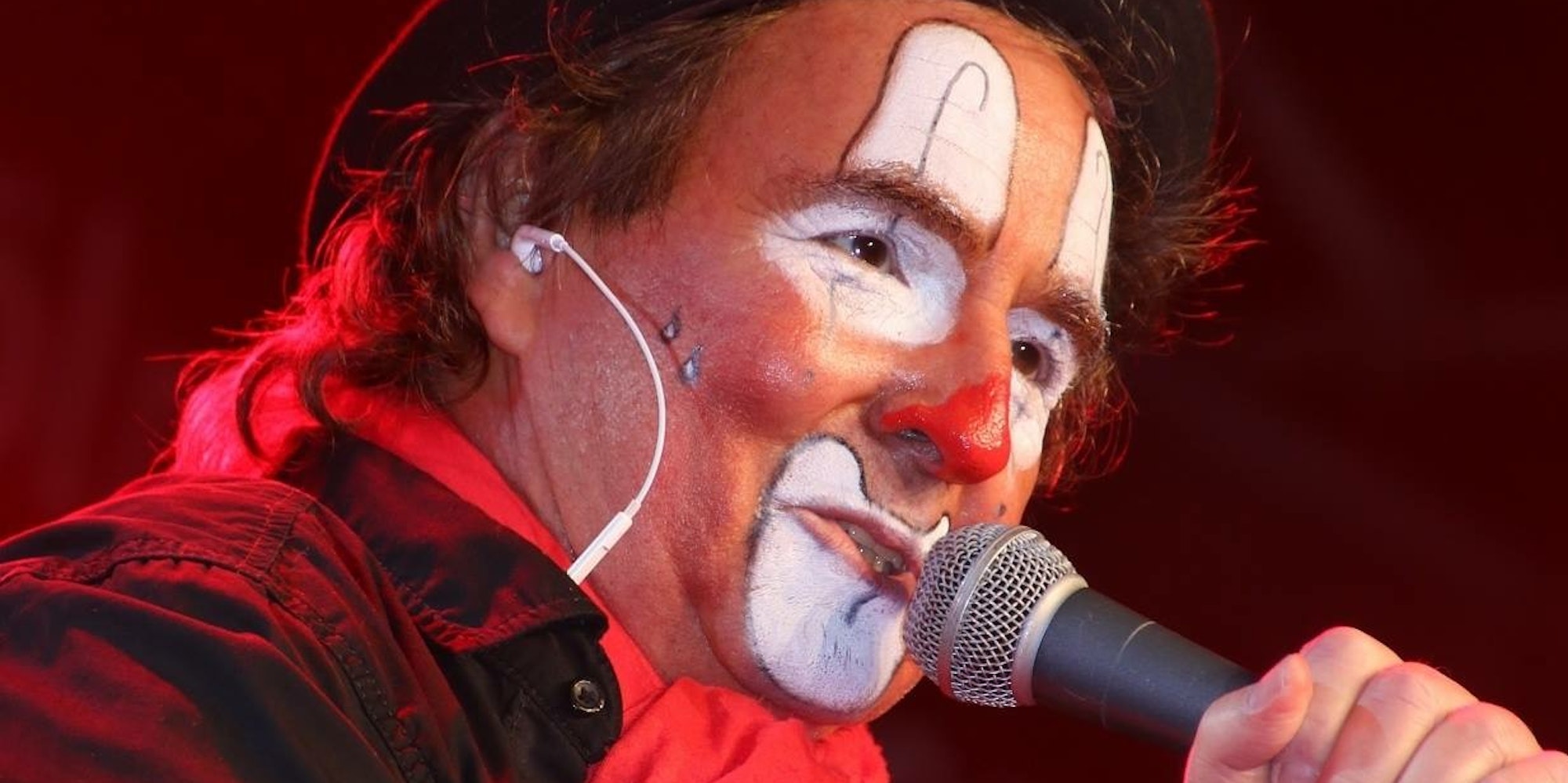

Früh zeigte sich sein wahres Wesen. Er war witzig, aber nie verletzend; hell, aber nie grell. In ihm wohnte schon damals der Clown, jene Figur, die er später so oft auf der Bühne verkörpern sollte. Ein Clown, der lächelt, um Trost zu spenden, und der schweigt, wenn die Nacht und die Gedanken schwer werden. Diese doppelte Wahrheit, diese heitere Melancholie, trug er in seiner Stimme. Wenn Peter Horn sang, konnte man das Helle und das Dunkle hören, oft in ein und demselben Wort.

Der Weg auf die Bühne war kein kometenhafter Aufstieg, sondern ein organisches Wachsen. Er arbeitete in einem Musikladen, stimmte Gitarren, wechselte Saiten und lauschte den Geschichten der Musiker. Aus Begegnungen wurden Einladungen, aus Einladungen die ersten Abende auf kleinen Brettern – in Vereinsheimen, Hinterzimmern, auf Stadtteilfesten. Kein Glanz, aber eine unbezahlbare Nähe. Er erlebte, wie eine einzige Strophe ein ganzes Lokal still machen konnte und wie ein Refrain Menschen an Tische zusammenrückte, die sich eben noch fremd waren.

Gegen Ende der 70er Jahre öffnete sich dann die Tür, die größer war als alle zuvor: die Höhner. Man bat ihn zu singen, doch bald tat er mehr. Er schrieb. In einer einfachen, klaren Sprache, im Tonfall der Stadt, legte er Melodien frei, die schon lange in der Kölner Luft gelegen hatten, die aber vor ihm noch niemand so recht zu fassen vermochte.

Was folgte, war ein goldenes Jahrzehnt. Als Frontmann der Höhner trug Peter Horn die Lieder in die Säle und in die Herzen. Er war nicht laut um des Lauten willen; seine Stimme war klar, warm und vor allem verbindend. Aus dieser Ära stammen die Lieder, die Köln heute wie Gebete im Herzen trägt. „Echte Fründe“, dieses einfache, unumstößliche Versprechen, das jeder versteht. „Ich ben ‘ne Räuber“, die augenzwinkernde Selbstbeschreibung eines Rheinländers, der Herzen erobern will, nicht Besitz. „Dat Hätz vun d’r Welt“, ein Bekenntnis, dass Heimat kein Ort ist, sondern ein Takt und eine Haltung.

Diese Refrains waren keine Kunststücke, sie waren Brücken. Man musste sie nicht üben, man ging einfach darüber.

Auf der Bühne trug er oft das Gesicht eines Clowns. Doch es war nie eine Maske, hinter der er sich versteckte. Es war eher eine Geste. Das Lächeln gehörte dem Publikum, der Schatten dahinter gehörte der Nacht. Wenn Tausende im Saal „Echte Fründe“ anstimmten, sich an den Händen fassten und die Stadt für einen Moment durch diese eine Melodie zu atmen schien, war das sein Werk.

Und dann, gerade als das Licht am hellsten brannte, traf Peter Horn die Entscheidung, zu der nur wenige den Mut haben: Er ging.

Die Hallen waren ausverkauft. Das Fernsehen rief. Der Markt verlangte nach mehr, immer mehr. Doch Peter Horn hörte etwas anderes. Er hörte das leise Knirschen, das entsteht, wenn Lieder zu Ware werden und die Seele auf der Strecke zu bleiben droht. Er ging nicht im Streit, er war nicht beleidigt. Er ging, weil er klar sah. Die Entscheidung lautete: Wahr bleiben oder weiterlaufen. Er wählte das Erste.

Es war ein radikaler Schritt, den nicht alle verstanden. In der lauten Welt des Showgeschäfts war dieser leise Rückzug eine Sensation. „Ich biege mich nicht“, dieser Satz, den er später oft sagte, wurde zu seinem Credo. Das Gehen war kein Knall, sondern eine meisterhafte Übergabe. Statt eines Rosenkriegs gab es Großzügigkeit. Ein bis zwei Jahre blieb er noch an der Seite seines Nachfolgers, einen halben Schritt hinter der ersten Reihe. Er fütterte Einsätze, hielt die Band zusammen, wenn die Welle zu früh brach. Am Ende klatschte das Publikum nicht für einen Helden und einen Erben; es klatschte für eine Staffelstabübergabe, wie man sie in dieser Branche nur selten sieht.

Dann fiel der Vorhang für ihn tatsächlich. Was folgte, war die Stille. Ein Caravan. Die Nordsee. Lange Straßen, die im Horizont verschwanden. Er fuhr mit seiner Familie, schlief, wenn der Wind müde machte, und wachte auf, wenn die Brandung rief. Kein Terminkalender, kein Plan. Er gab später zu, dass er nicht wusste, wohin es ging. Es war die ehrliche Ratlosigkeit eines Mannes, der die Freiheit gewählt hatte und nun ihren Preis – und ihren Anfang – erlebte.

Sein Ideal blieb unantastbar: Nicht biegen, nicht glänzen um jeden Preis. Lieber der kleine Kreis als das große Echo. Er suchte wieder die Bühnen, auf denen man Gesichter sehen und den Atem der Zuhörer hören konnte. Tische mit Wachsflecken, Kellner, die man beim Namen nennt. Dort wurde seine Stimme wieder das, was sie immer gewesen war: ein Gespräch auf Augenhöhe. Weniger Reichweite, mehr Resonanz. Weniger Getöse, mehr Wahrheit.

Die Jahre forderten ihren Tribut. Der Körper, der so lange funktioniert hatte, verlangte seinen Zins. Manche Wochen waren leicht, andere schwer. Peter Horn lernte, die Flamme zu schützen, statt sie zu schüren. Er reduzierte sein Pensum, probte früh am Nachmittag, nahm sich Pausen, die früher undenkbar gewesen wären. Er strich das Übermaß aus seinem Kalender und behielt nur das, was ihn wirklich froh machte.

Die Musik fand ihn wieder, oder er sie. Er kam zurück, aber auf seine Weise. Keine großen Tourneen, keine Jagd nach Rekorden. Mit seiner „Kölschfraktion“ stand er wieder dort, wo er hingehörte: in Vereinsheimen, auf Stadtteilfesten, in Brauhäusern. Nahe an den Gesichtern, nahe an den Händen. Die Lieder hatten wieder das Format eines Tisches, nicht das einer Arena.

Mit den Jahren kamen die späten Ehren. Ein Preis für das Lebenswerk, Ehrungen aus der Gemeinschaft des Karnevals. Es war, als würde Köln ihm noch einmal leise „Danke“ sagen. Er nahm es ruhig entgegen, als Bestätigung, nicht als Nahrung für Eitelkeit. Und dann traf er die Entscheidung, die man nur einmal trifft: aufzuhören. Ganz. „Man solle gehen“, sagte er, „solange sich die Menschen noch freuen, dass man da ist.“ Ein sauberer Vorhang, ein freundlicher Blick, ein Dank an die, die ihn getragen hatten.

Am 14. Oktober 2025 kam die Nachricht von seinem Tod. Die Ursache wurde nicht genannt, sie ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, was bleibt. Vor den Brauhäusern standen Kerzen, und am Heumarkt sangen Stimmen ohne Dirigent.

Wenn der Sänger schweigt, bleibt das Lied. Peter Horns Vermächtnis ist die Stimme des kölschen Herzens. Einfach im besten Sinne, warm in der Zuwendung, treu in der Haltung. Er hat gezeigt, dass es einen anderen Weg gibt als den des lauten Marktes. Er wählte die Freiheit statt des Glanzes, die Wahrheit der kleinen Bühnen statt des Applauses der Massen. Er ging, als es am schönsten war, um sich selbst treu zu bleiben.

Seine Lieder von Freundschaft und Zusammenhalt, sie gehen weiter. Von Mund zu Mund. Und immer, wenn am Rhein ein Chor ohne Dirigent entsteht, wenn in einer Kneipe zwei Tische weiter plötzlich mitgesungen wird, dann lebt genau das fort, was Peter Horn geformt hat: ein Klang, der Menschen zusammenrückt.